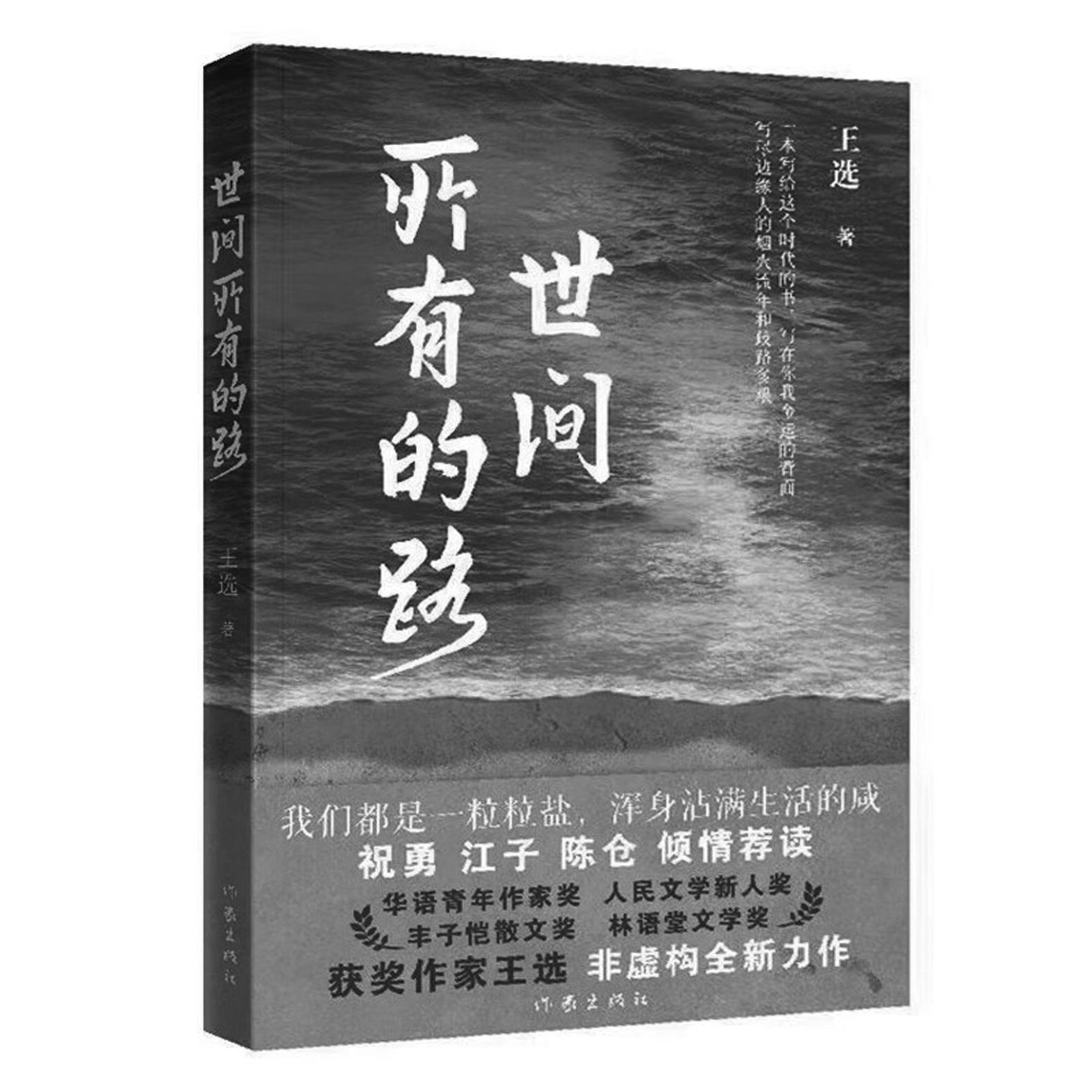

《世间所有的路》共二十余万字,分为五章,作品以作者王选自身经历(时间)为纬线,每一章作品都置身于作者和他人的命运之路、生存之路和未知之路。

河床东侧的小土坡,为何要种一长溜苜蓿呢?

绿化,环保,防止水土流失,或者有人随手一种。我也搞不清。它们卡在两座水泥大桥中间,被高楼包裹,像极了工业化时代内心暗藏的一方小乡愁。

二月刚过,三月挑头,乡下冷,草木尚且沉睡。而城市,万物急躁,在各种喧嚣和催熟中,柳芽睁了眼,碧桃开了花,风筝挂满了天空。春天迫不及待,便敞露胸怀,把一切全盘托出。苜蓿们,自然也从泥土中挤出来,先是举着绒绒的“小拳头”,随后,叶片微微打开,一瓣,两瓣,七八瓣,也是绒绒的,叶片呈椭圆,绿中泛白。苜蓿成簇长,一簇苜蓿就是一个小团伙。风吹来,它们在枯草中,摆摆头,一副楚楚可怜之态。

起初,小土坡尚且灰白,过几日,细看,竟有一层薄绿,如轻烟,丝丝缕缕。

然而苜蓿是不会被遗忘的。它们刚从泥土挤出来,睡眼惺忪,一副不知世事之样,就已迎来了指尖。也不知是有人成天盯着这片苜蓿的长势,还是人们血液里的那种乡土基因总会按时苏醒,反正,女人们很准时,在某一天,突然洒满了小土坡。她们大都五六十岁,短发,满脸皱褶中,有洗不净的生活之尘。她们用臃肿的身体翻过大桥护栏,来到苜蓿们中间,从衣兜中翻出塑料袋,顺手一抖,皱巴巴的袋子胀起来,装满空气。她们蹲在泥土之上,埋着头,缓慢蠕动,像大地上结出的一颗颗苦瓜。起初,小土坡上人少,后来,便多了起来,拥拥挤挤,远看,密密麻麻,如豆如蚁,这么多人,真是不可思议。

掐苜蓿。拨开杂草,让苜蓿暴露在外,大拇指和食指一掐,苜蓿从根茎处断裂,指甲缝染上绿色。掐掉的苜蓿,捏在手心,待有小半把后,顺手装进袋子。半个下午过去了,一个下午快过去了。塑料袋里,虚哄哄,鼓了起来,苜蓿不少了。女人们翻看老年机,已是五点,校门口接孙子要迟到了。起身,太猛,大脑供血不足,眼冒金星,大脑空白,身子晃了晃,才站稳,却又觉得蹲了一下午,双腿发酸发胀。但已顾不得太多,拍打着裤腿上的土,一路瘸拐,小跑着,翻过护栏,赶公交车去了。

苜蓿会掐很久,一个月,或者近两个月。除去下雨,几乎每天都有人蹲在那里掐苜蓿。我总想,这么不停掐着,苜蓿能来得及生长吗?苜蓿疼不疼呢?苜蓿会不会烦了懒得再长呢?反正,女人们毫无节制地掐着,似乎总是掐不完的样子。直到有一天,我和媳妇去凑热闹时,才发现,苜蓿们孱弱不堪,且稀稀拉拉,被人们反反复复踩踏得疲惫不堪,得拨开杂草和枯叶,悉心找寻,才能发现,要掐到手并非易事。

这便是城市的苜蓿,在夹缝中,尚未体味到成长的乐趣,便已被迫不及待的手掐回家,成了腹中之物。

在乡野,大片大片的苜蓿不紧不慢生长,大人们农闲时,提着篮子去掐,小半天,已是一篮。孩子们,瞅个周末,相约起来,三五成群打打闹闹去了田野,随便进一块苜蓿地,玩够了,才动手掐。要掐“胖”苜蓿,太琐碎的,不屑于下手。到傍晚,已掐了大半篮。回家路上,打打闹闹,夕阳中,洒了一路笑声,雨点一般。

苜蓿提回家,或做浆水酸菜,或凉拌,或撒进洋芋豆腐中,或做成臊子面的浇头。在漫长的冬季,乡野人家,除去洋芋白菜,饭桌上难见其他蔬菜,苜蓿自是没有。苜蓿洗净,经开水焯过,会由灰绿变成翠绿,一上桌,呀!那么新鲜,那么显眼,让昏沉的生活瞬间明亮了几分。不知道城市的苜蓿们被掐回家后,会用来做什么。太少,似乎干什么都很欠缺。看着虚哄哄半袋,一过水,再一捏,仅有拳头大小,于我等粗鲁之人食用,是一点不解馋的。当城里人,就是这般,看似物质很富裕,但都是工业品,而真正天然的绿色食品,实是不多的。在北方小城,人们看似挤公交、逛超市,粉墨亮相于高楼之间,但大多刚逃离土地,是半条“泥腿子”,骨子里还是一个农民。每到春天来临,每一根血管里都会扬起泥土味的波澜。于是,那块苜蓿地便成了一方解愁之地。