这期江苏文脉聊聊魏源。

魏源七岁读经学史,九岁应童子试一鸣惊人,应该是个“高冷学霸”吧?

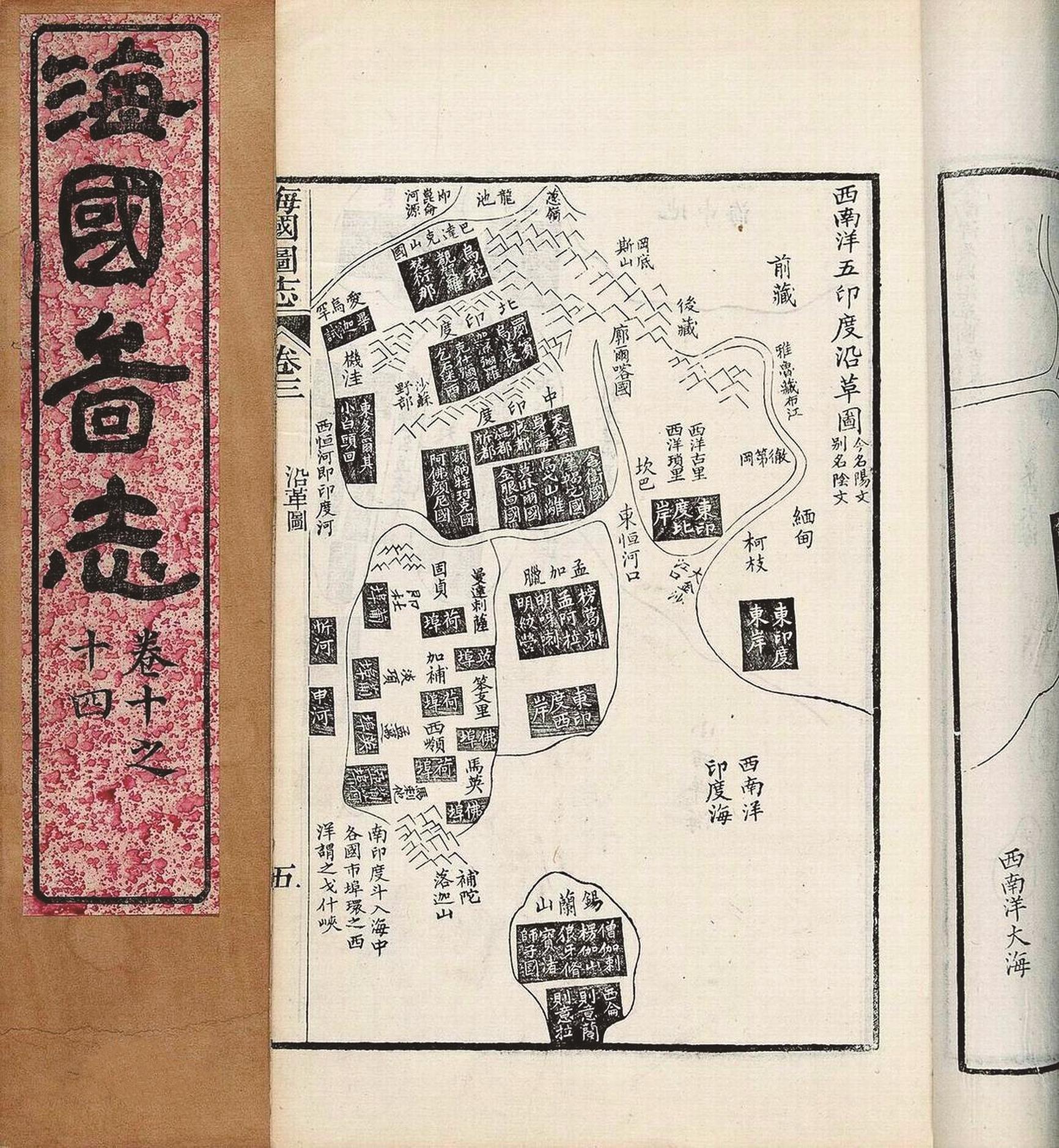

还有,他又是写《海国图志》,又是提出“师夷长技以制夷”,还要搞量天尺、千里镜、龙尾车……怕不是个“理工大神”?

魏源在佛学上也有造诣,特别是弃官归隐后,潜心佛学,法名承贯,透脱出济世关怀。这样一看,他大概还是寡欲清心的“禁欲系”。

以上说法都有道理,但也可能都不准确。魏源是一个复杂的人,不止一面。在文脉君眼里,他更像一个“江湖人”,生逢乱世,浮浮沉沉。不论出世,还是入世,不缺席的是经邦济世、彻悟心源的追求。这是他穷其一生证道的法门。

我们请来了知名文化学者、一级作家韦明铧,一起聊聊“江湖人”魏源的一生。

现代快报/现代+记者 庄剑翔 王子扬 通讯员 王成

特别感谢知名文化学者、一级作家韦明铧对本文的帮助

扬州,江湖

既落江湖内,便是薄命人。从二十岁离开湖南老家起,魏源的前半生大致是这样度过的:

二十一岁随父入都,二十四岁回到湖南,两年后进京考中副贡生。二十七岁回邵阳,随父任上,次年进京又中副贡生。

奔走于南北之间,三十三岁,他再次入都应会试,无奈不第。三十六岁又赴京参加会试,依旧名落孙山……

其间,为了谋生,魏源入江苏布政使贺长龄、江苏巡抚陶澍等人幕中,于是常住扬州。

其实,此前他参加科举,经常经行扬州,对这里并不陌生。

扬州对于这样一位漂泊天涯的他乡之客,有别样的意义。这座因水而兴的城市,江河湖泊,地灵人杰。

从开邗沟筑邗城以来,这片土地从未缺少过远见与卓识、情怀与担当。这恰和魏源的意气相合。

如他在为梁章钜《雁荡诗话》所作的序中说:“奇山秀水需有人灵相参,方能使山水有灵淑之气。”

在科场上折腾了太多年,他累了,想在这里栖身。

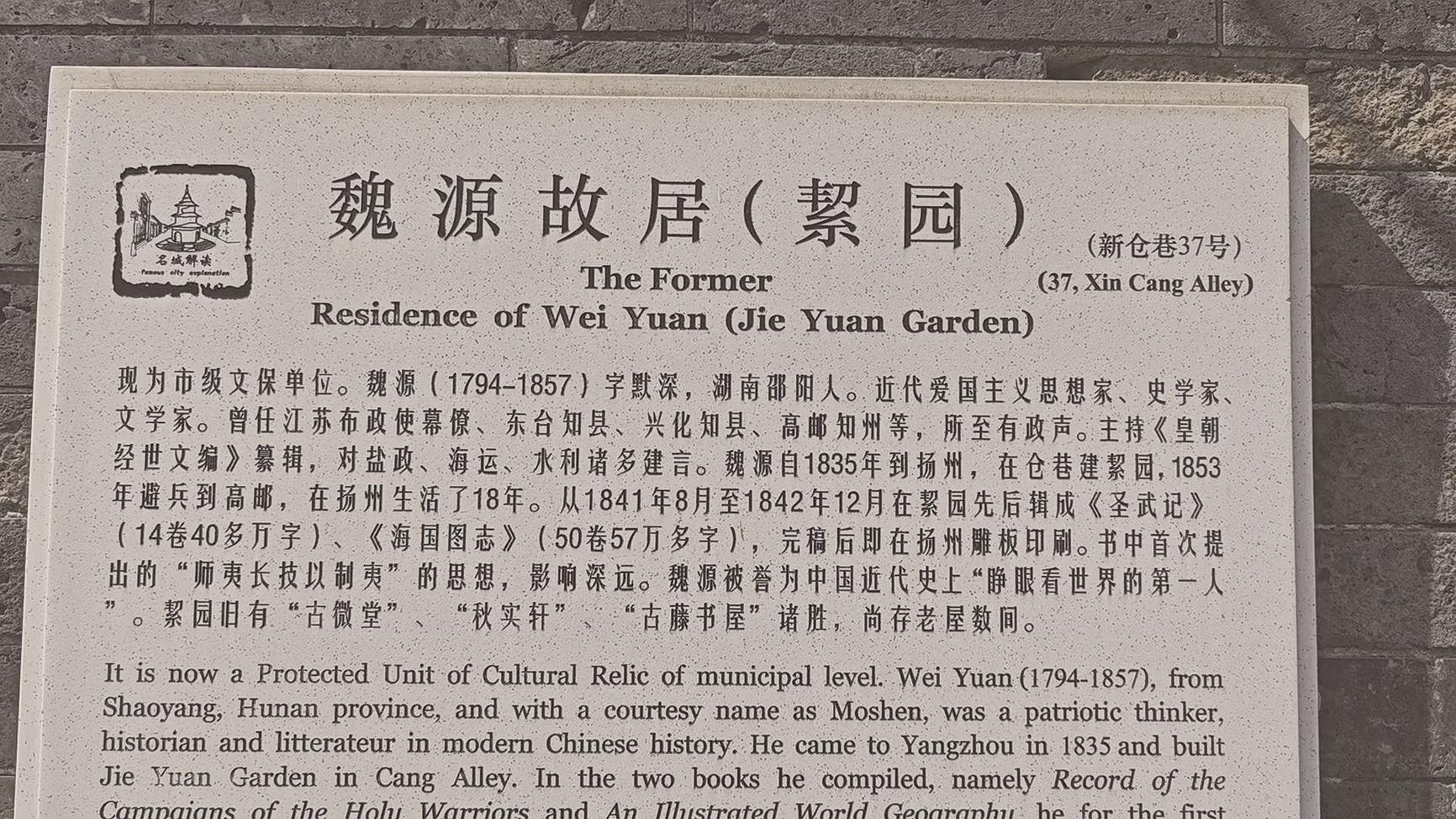

1835年,魏源出钱在扬州购置家园,作为自己后半生读书思考、安身立命之地。这里便是有名的絜(jié)园。

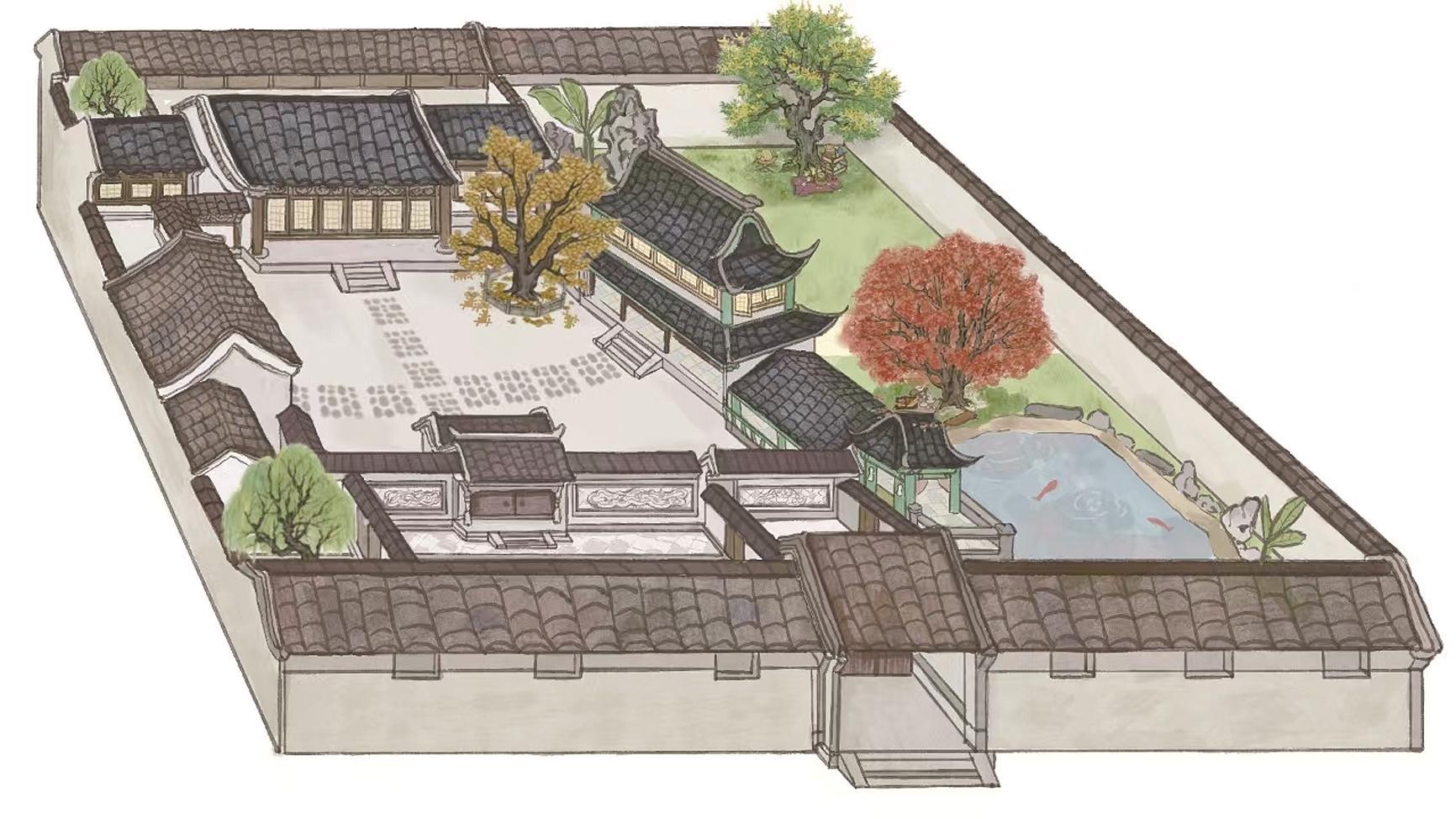

园中原有古微堂、秋实轩、古藤书屋等胜迹,亭台楼阁名盛一时。影响中国百年命运的名著《海国图志》,也在这里写成。

直至今天,这里依然是网红打卡点,往来游客不绝如缕。前段时间,扬州大学还专门把这条小巷,手绘进了“扬州慢——扬州小巷交互小程序”。

为了引出巷子的典故,团队还特别选用了《扬州画舫录》的作者李斗作为“讲解人”,相当有排面。

魏源的生意道

所谓行走江湖,从来不是白衣如雪,来去如风。

魏源深知,行走江湖需要钱。他有自己的生意道,这也是为什么一介书生的他,有财力在扬州古城购置宅第的原因。

他的朋友陈世鎔在《与魏默深书》中透露了这个秘密:

“自丙申(1836)金陵作别,岁星一周。中间接足下书一,萧梅生书一,刘子玉书一。梅生言,足下盐利大获,在扬州买宅,居然与富商等。”

言语之间不无调侃,但基本也是实情。魏源购置絜园的资本,来自他经营票盐获得的巨大利润。

魏源是读书人,也是思想家和经济家。早年间走南闯北,社会经验丰富,路子很“野”。

特别是鸦片战争爆发后,本想参加抗英活动的他,报国无门,转而关注经济民生,琢磨出了很多独树一帜的生意经、买卖道。

因为有经济头脑,经营票盐自然大获成功。

顾云《邵阳魏先生传》云:“又出其余力治生,累资巨万。”所谓“治生”即经营票盐。

他把家园安置在扬州引市街附近,应该也与此有关。

魏源之子魏耆在《邵阳魏府君事略》中说:“(道光)十五年,以陈太恭人春秋高,思所以尽其欢,买园于扬州新城,甃石栽花,养鱼饲鹤,名曰絜园。”

可见,魏源豪掷千金买房,一方面是想终结自己的漂泊生涯,一方面是孝敬母亲的生日礼物。

江湖人士的朋友圈

有人的地方就有江湖。想要在江湖上吃得开,朋友肯定是少不了的。看看魏源在扬州的朋友圈:

倡导经世致用的阮元,引导放眼世界的林则徐,致力兴利除弊的陶澍,探寻经世之学的包世臣,呼吁社会变革的龚自珍……

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

这里面,最德高望重的是阮元。作为封疆大吏的阮元,比魏源年长三十岁。

1825年,江苏布政使贺长龄计划汇编清朝有关国计民生的文章,请魏源入幕负责主编。

魏源的工作得到了阮元的支持,阮元慨然将自己的文章交给魏源这个后辈。魏源用将近两年的时间,编成一百二十卷的皇皇巨著。

林则徐也与扬州关系密切,在江苏先后担任按察使、布政使、巡抚等职。魏源之父魏邦鲁曾是林则徐的属僚。

1841年,林则徐流放北上,途经镇江,魏源闻讯到江口与林则徐会晤。林则徐嘱托他编出一部让国人了解世界的知识大全。

魏源不负所托,他在《江口晤林少穆制府》诗中写道:“聚散凭今夕,欢愁并一身。与君宵对榻,三度雨翻蘋。去国桃千树,忧时突再薪。不辞京口月,肝胆醉轮囷(qūn)。”

魏源和龚自珍早年相交,一同北上会试,一同誉满京华,一同因为文章触及时讳而落第,时称“龚魏”。

后来龚自珍经过扬州,就寓居在絜园。龚自珍所住的秋实轩,有几株古桐,相传是唐人所种,两位好友常在树下吟诗。

1841年,龚自珍患急病不治而死,魏源闻讯大悲,写下挽联:“天下谓奇人,骂座每闻惊世论;文坛摧异帜,剪窗犹忆切磋时。”

写在最后

文脉君说魏源是“江湖人”,不仅仅因为他早年漂泊的经历,也不光因为他的路子“野”、人脉广,社会经验丰富。

还有一点,他的勇气和担当。聊两件事。

1849年,兴化,天降暴雨,水位猛涨,河道总督准备开坝泄洪。

此时,里下河高邮、宝应、兴化、东台等七县的水稻将熟,一旦开坝泄洪,必然颗粒无收。

作为兴化知县的魏源,亲自奔走两江总督衙门,击鼓保坝。

他还在风雨中跋涉,坐镇第一线,指挥村民救灾。百姓为表感谢,送来书写了“淮扬保障”四个大字的匾额,悬挂在县署正中。

据《江苏地方文化史·扬州卷》记载,后来里下河七县丰收,人们称其稻为“魏公稻”,称河堤为“魏公堤”。

第二件,相传,高邮已有几年科第断绝,但魏源上任后修学宫,扩书院,使书香遍布运河两岸。

这一年乡试榜出,文武诸生中榜数量直线上升。在高邮的文游台上,至今还有魏源的一副楹联:先天下忧,后天下乐,处江淮而怀堂庙;与古人稽,同今人居,若丘垤之仰泰山。

侠之大者,为国为民。这大概是对于一个“江湖人”最高的礼赞。

和文脉君聊起魏源,韦明铧先生感慨,魏源本是“神童”,后为“学霸”,既钟情于“文科”,又擅长于“理科”。不料社会没有给他施展天才的机会,他的晚年尽管一心为民、两袖清风,却终于“躺平”,乃至成为“佛系”(编者注:壮志雄心难以施展,魏源在经历了罢官、复职后,无意于官场,辞官归隐,潜心佛学),这是令人无限感喟的!