1942 年,年近五旬,两鬓微霜的王赓再次踏上了前往西半球的旅程。

此刻的他体态苍老,脸颊消瘦,举手投足间给人一种久病未愈的感觉。王赓也深知自己目前的健康状况极度不宜车马劳顿,更何况是在战火连天的日子里跑去万里之外的国度,但他依然毫不犹豫地登上从印度洋赴北美的飞机。

穹苍之下,华夏大地伤痕累累,满目疮痍。

那年正是中国抗战最艰巨的第十二个年头,北京、天津、上海、武汉等重要城市相继失守,千万无辜平民在炮火中命丧黄泉,同胞所流的血足以汇成一条昼夜呻吟的长河。此时,全国军民誓死抵抗,坚忍不屈地守护着恢复河山的希望。日本人在西南地区进行着密集的疲劳轰炸,刺耳的警报声不分白日黑夜地响起,慌乱的百姓被迫放下手中的一切奔向防空洞,在黑暗中等待震耳欲聋、硝烟四起的地狱似的轰炸结束。等一切过去后剩下的是熊熊燃烧的大火,轰然倒塌的楼房,伤者的惨叫声,妇女儿童的哭泣声此起彼伏。但无论损失多严重,死伤多惨烈,冒着黑烟的废墟中总会响起歌声,凄凉又壮烈:

你看那八百壮士,孤军奋守东战场……

起来!……不愿做奴隶的人们……

这些人间炼狱般的声息、画面环绕在王赓的脑海中,渗入他的每个细胞中,给他带来一股坚定的力量。

飞机将要前往的目的地——美国,对当时的中国人来说相当陌生。但对王赓而言载满了深厚的记忆。

十六岁那年,他在异常激烈的选拔考试中脱颖而出,被清政府派往美利坚留学。

一瞬间,他仿佛又看到当年那个百感交集的自己,正站在开往旧金山游轮的甲板上,一边跟家人们拼命地挥手,一边任由眼眶在呼啸的海风中逐渐湿润。

少小离家,远渡重洋,山高水长,这一去便是七个春秋:从十六岁到二十三岁,他在地球的另一端褪去了青涩和稚嫩。再次回归故土时,他已是一名饱读诗书的儒雅军人。

时间的齿轮飞速转动着,那个他曾经深爱的女人仿佛在望着他,她那双如秋水般深不见底的眼眸把毫不知情的他卷入一场轰动的情感纠纷。再后来,另一件猝不及防的不幸事件,让他在短短一天内坠入地狱,从此在大小报纸上背负恶名。这两段不堪的往事在夜深人静之时还会偷偷浮上王赓的心头。

如今他已四十七岁,患有严重的肾病和心脏病,连一向对他信任有加的母亲都忍不住在临行前呢喃:“受庆啊,你的身子真的能行吗?”

可就算是要用命来赌,那又如何?

现在是国家和民族最需要他的时刻。

王赓确信这次出行将会促进国际合作,从而联手击退日本。对胜利的向往驱动着他,可命运是否会如他所愿,给予他这个呈现生命价值、赢回应有尊严的机会?

一切要从一百多年前的 1895 年说起。

故事的主人公王赓出生于江苏无锡——一个依江傍湖、河渠纵横、青衣纸伞的江南水乡。十五岁那年,他告别家人,北上入京,踏入清华大学前身:清华学堂。周遭的场景从“小桥,流水,人家”变成了帝都的“宫墙,胡同,四合院”,耳边软软的无锡话一下子变成了嘎嘣清脆的京片子。

空间上的延伸和时间上的转变从那时起开始加剧。

一年后,他从清华预备班结业,坐上游轮,在一望无际的太平洋漂泊多日,才抵达终点——那个全名为美利坚合众国、一个成立不到两百年的民主联邦政体。在那里,他先后就读于密歇根大学、哥伦比亚大学,接着又从普林斯顿大学和西点军校毕业。在一战结束的 1918 年,他学成归国,次年又代表官方前往法国参加巴黎和会。

在接下来的十几年里,他往返于北京、哈尔滨、天津和上海等地,还曾一度旅居德国。抗日战争全面爆发后,他又驻足于后方的昆明和重庆,其间又去过香港,后来出国去了缅甸、越南和印度。

再后来,王赓在执行公务的途中客死异乡,葬在了古老埃及的首都开罗。那个听着吴侬软语长大的江南少年肯定不会想到,有朝一日长伴他左右的竟然会是北非的黄沙和烈日——童年里那个烟雨迷蒙、草长莺飞、粉墙黛瓦的江南终究是再也回不去了。

他的一生留下很多遗憾,但至少行遍万里路,看尽大千世界。

他的足迹看似复杂,实则与传统的士大夫路径有所呼应。

古代中国的文人幼年受地方滋养,寒窗苦读,进京赴考,金榜题名后通常出任外地、出征前线或出使异邦(官员不准回乡任职)。

仕途难测,宦海沉浮,若无意外,晚年则可衣锦还乡,落叶归根。

因此男子建功立业的一生,就是一个从地方到中央,从故乡到异乡,最后回归故里的路线。

到了王赓这一代生于19世纪末、成长于20世纪初的知识分子,他们一生涉足的地域之广阔,接触的文化之迥异,是前人完全无法想象的。归根结底,当时的中国首次以极其被动的形式卷入西方启动的全球化浪潮中。在经历了鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华等一系列惨痛失败后,中华民族终于从唯我独尊的大梦中惊醒,发现自己既不是万邦来朝的中央帝国,也不是“一喜四海春,一怒四海秋”的宇宙核心。异族文明不但气势汹汹地闯入了,还时刻提醒着国人,在这场较量中,中华大国已经远远落后于世界大潮,若想改变颓势,只有放下成见,择善而从。空间的拓展也带动了时间观念的重组。传统的中国历史沿着回顾和循环的方向运转,只因记事之初就出现了尧舜禹汤的圣贤典范,让后人只能顶礼膜拜而无法超越。可到了近代,西方的进化论“物竞天择,适者生存”的口号进入中国。在这套思想体系里,只有不断改良、除旧立新才能创造出更合理和先进的文明。在地理和时间观被颠覆的同时,更为惊心动魄的是文化系统的瓦解。虽然丧师失地、外族入侵和朝代更迭等各种灾难也曾席卷中华大地,但是以忠孝仁义、三纲五常为核心的儒家道德信仰从未被撼动。若文化根基不动,则只需“中体西用”便可解决危机。可是 20 世初的世界浪潮不单对物质和技术带来冲击,还撼动了旧有的道德伦理。一夜间,“天地君亲师”遇到了“自由、平等、博爱”,致使“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”的人文理想不再有说服力。

中西文化体系虽然看似格格不入,但有一处高度重叠——对知识的重视和肯定。在经历了中世纪的文化断层后,欧洲迎来了文艺复兴和思想启蒙,知识探索再次被视作社会进步的核心。而在中国,“万般皆下品,唯有读书高”的思想一直深入人心,数千年来不曾动摇。如此一来,中西方都推崇“格物致知”,肯定教育的多层功效。

因此尽管很多人对西方不甚了解,却很容易将中学、大学和博士与过去的秀才、举人和状元画上等号;于是通过中西结合的改良,传统的教育观和文人之风得以延续。

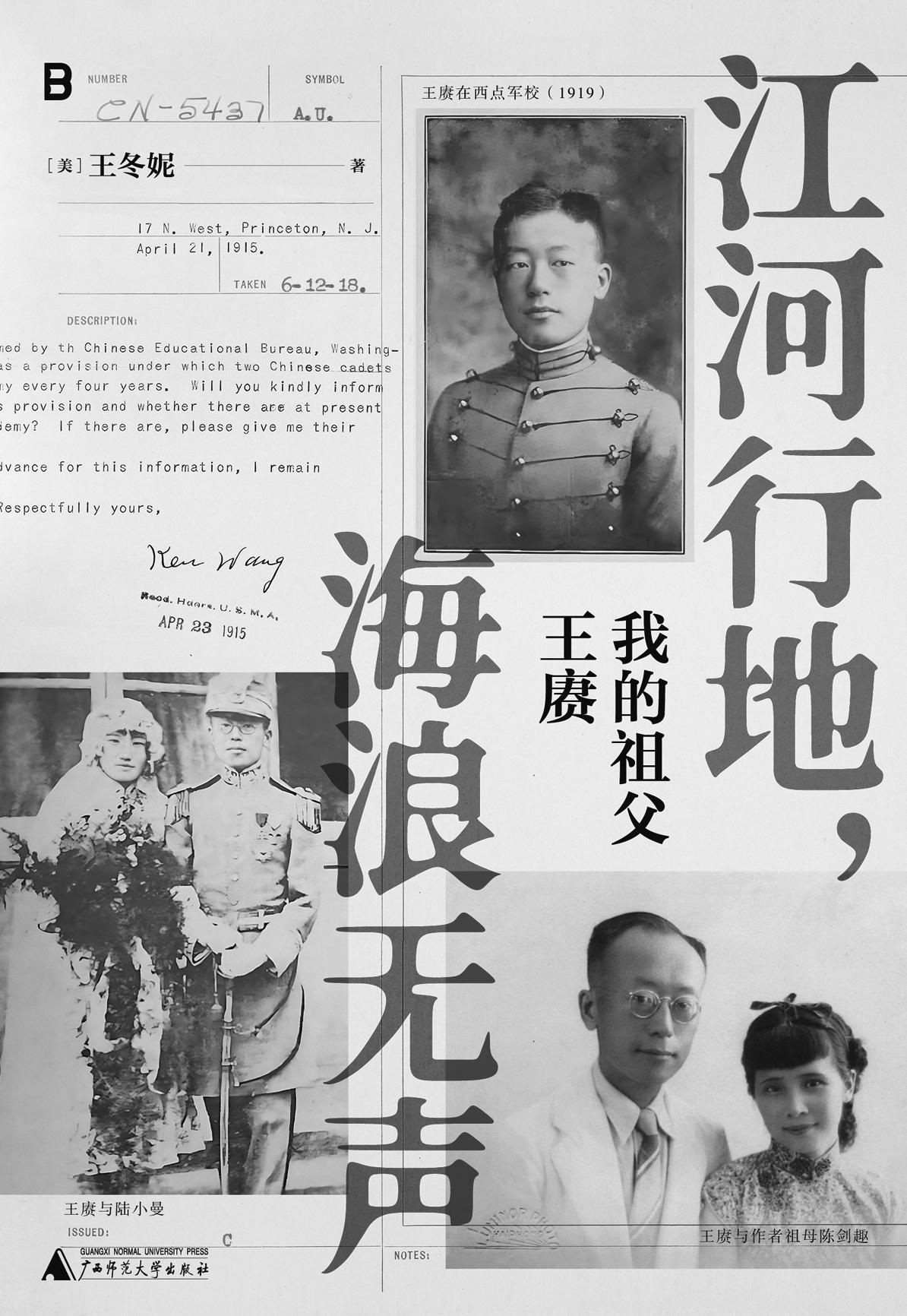

内容简介

王赓出生于江南世家,十六岁考取庚款留学生,与胡适、竺可桢、赵元任是同学。1915年获普林斯顿大学文学学士学位,后来考入西点军校。1919年1月,随团出席巴黎和会,1923年任交通部护路军副司令,同年晋升陆军少将。踌躇满志的他,却意外地卷入一场著名的恋爱风波之中。他的妻子陆小曼,爱上了他的朋友徐志摩……命运曾慷慨地给予他恩赐,却在一个个重要的人生节点,跟他开了一次又一次无情的玩笑。历史的滚滚洪流裹挟着他的一生,时间的长河里留下了属于他的吉光片羽。

作者简介

王冬妮

美籍华人,王赓孙女,出生在上海,先后毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校和斯坦福大学。师从国际著名古典学家伊恩·莫里斯教授,并在斯坦福大学古典系取得博士学位,研究方向为古希腊经济史。现居德国,著有作品《了不起的古希腊》。