□蒯乐昊

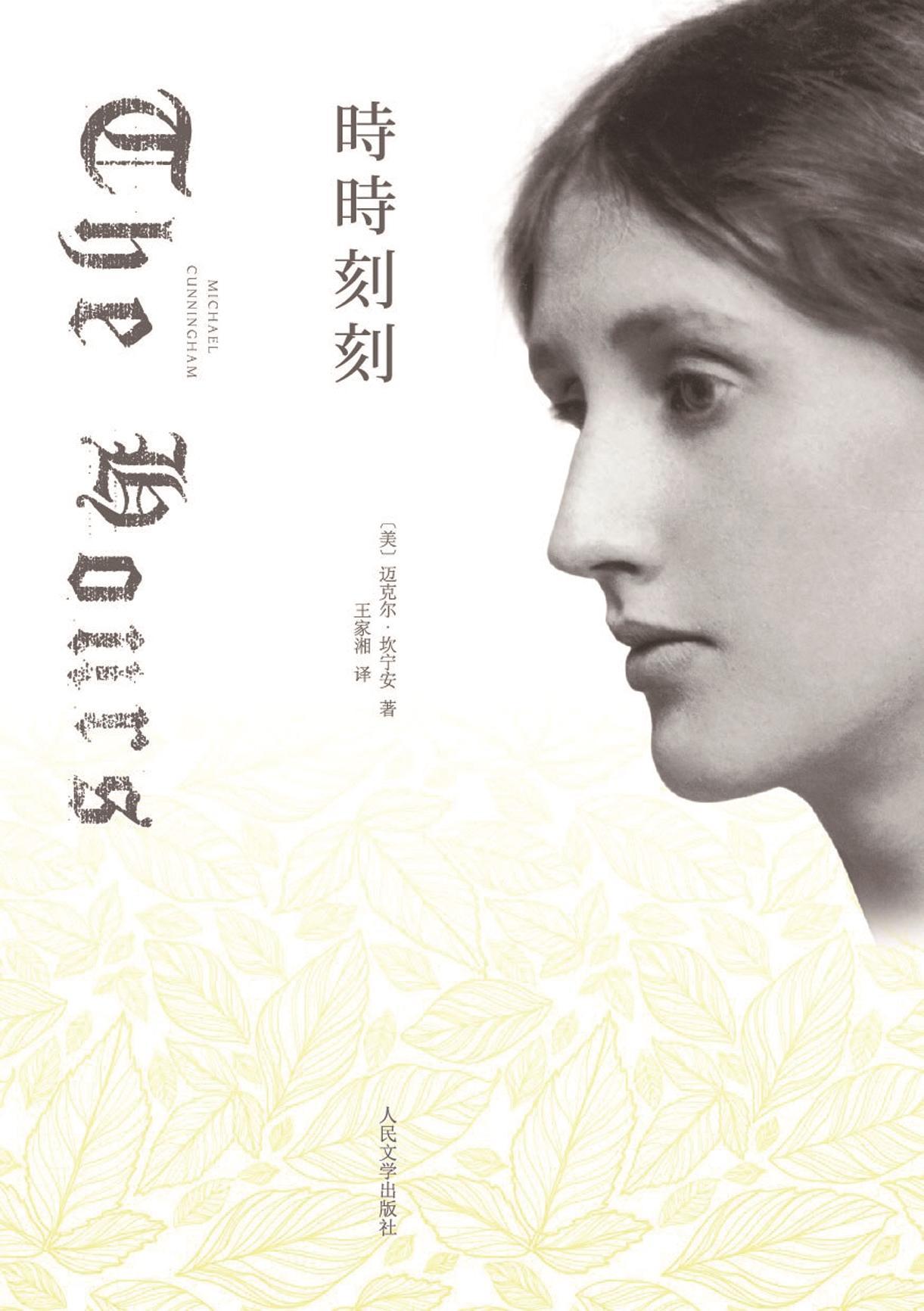

电影《时时刻刻》(The Hours)为妮可·基德曼赢得了奥斯卡影后,不可否认,她确实贡献出了上佳演技,演活了那个虽拥有才情、却为生命所苦的女作家:弗吉尼亚·伍尔夫。但是看着银幕上的妮可,我依然觉得哪里不对劲。

问题出在鼻子上。为了在外形上接近伍尔夫,化妆师为妮可戴了一个假鼻子。没办法,作为文学偶像,伍尔夫的面容太深入人心了,那个狭长的大鼻子,和她清瘦的长脸相得益彰,传递出一种疏离、忧郁的雅致。没有这标志性的鼻子,就不是伍尔夫。妮可·基德曼原本那枚俏皮甜美的翘鼻头,是不行的。可是,作为超级明星,观众已经太熟悉妮可本来的相貌了,戴着假鼻子的妮可,实在让人出戏。

我承认,是电影把我引向这本原著小说,美国作家迈克尔·坎宁安的《时时刻刻》。小说第一章几乎把我吓着了,我差点以为那是伍尔夫自己写的。“她匆匆走出住处,对于当时的天气来说,她身上穿的大衣太厚了。这是一九四一年。又一场战争已经打响。她给伦纳德留了一张字条,也给瓦妮莎留了一张。她坚定地向那条河走去,很清楚自己要做什么……”

我已经看过电影,我知道这是一个致敬伍尔夫的故事,但电影不是小说,我没想到这个关于伍尔夫的小说,是彻底模仿伍尔夫式的语言写的:喃喃自语般的意识流,细节和观点糅合在一起,叙事被刻意打散,漂浮在主人公的心理活动里,读者需要仔细寻找,才能把那些分散的情节聚拢起来,拼图一样拼出整个故事。

但我很快明白这绝对不可能是伍尔夫。因为小说的第一章写的就是伍尔夫如何去寻死。她如何在自己的口袋里塞满石头,如何蹚入那条冰冷的河流,如何在生命的最后一刻,用溺毙之眼看见岸边垂钓的穿着红上衣的男人,以及映现在不透明水面上的一方天空……不管作者的文风多么接近伍尔夫,伍尔夫已然死了,她不可能再以意识流的写法写出自己的死。这种露馅,就跟那个假鼻子一样明显。

1923年的伦敦郊区,姐姐瓦妮莎带着孩子来探望隐居的伍尔夫,这打断了伍尔夫的写作,她本来正在写她的《达洛维夫人》,伍尔夫想要办一场家宴,隆重款待她深爱的姐姐和侄女,她在《达洛维夫人》的开头这样写道:达洛维夫人说她自己去买花……

1949年的洛杉矶,劳拉·布朗正在阅读《达洛维夫人》,总是沉溺在书本中的劳拉已经嫁为人妇,丈夫很宠爱她。她有一个三岁的孩子里奇,肚子里怀着另一个,她却总是对婚姻心不在焉。这一天是她丈夫的生日,她试图让自己振作起来,为丈夫的生日趴精心烤制一个完美的玫瑰蛋糕……

1999年的纽约,克拉丽莎清晨决定自己去买花,她的挚友理查德当天要领一个重要文学奖项,她决定为他举办一场庆祝派对。她和理查德曾是情人,因她跟伍尔夫笔下的人物同名,从年轻时起,理查德就管她叫“达洛维夫人”。他们彼此相知,但理查德却是个同性恋,后来还罹患艾滋病,身体孱弱,骨瘦如柴……

三个不同时代的女性,在时间线上,她们终其一生都不会相遇,可是在生命中的这一天,她们的命运通过“达洛维夫人”这个密码交汇了。她们都在试图举办派对,庆祝某些重要的时刻,三条故事线便是这样各自行进着:伍尔夫被精神疾病困扰,当她预感到又一次激烈的发作即将到来时,她给始终迁就自己的丈夫留了字条,悄悄走出家门,选择沉水自杀。劳拉终于意识到,自己爱的是女人而不是男人,无论怎么努力也永远无法履行一个妻子的义务时,她决定离家出走,她把三岁的里奇托付给邻居,假装出门去买东西,再也没有回来。在克拉丽莎准备的完美庆祝派对之前,在理查德终于获颁他最在意的文学奖项之前,深知自己已经病入膏肓时日无多的理查德选择从窗口一跃而下,用死亡完成了自己的庆典。

最终选择放弃生命的理查德,一生都生活在被母亲抛弃的阴影之下。原来他就是当年那个眼睁睁看着母亲离开就再也没有回来的三岁男孩里奇。三条独立的故事线,伏脉千里,在这里终于形成了一个闭环。

只是小说的开头,在电影里被移放到了结尾。自溺的伍尔夫如奥菲莉亚随水波逝去,生命的隐痛却永不消散。