□李北园

如果齐格蒙特·鲍曼活得足够久,他会成为最受欢迎的直播室嘉宾。

齐格蒙特1925年出生于波兰,他是犹太人,这个由基因和信仰决定的身份深刻影响了他的一生。第二次世界大战中,齐格蒙特全家逃亡到苏联,他在那里参加了波兰军队,后又师从朱利安·霍施菲尔德学习社会学。上世纪八十年代末期,这位曾经的二战老兵、已经颇有名气的社会学家和思想家,将自己的学术研究对象从社会主义乌托邦转向现代性,不久又转向后现代性,从那时起,他就注定成为要出圈的社会学家。

出版于1989年的《现代性与大屠杀》是齐格蒙特·鲍曼最为重要的学术著作,这是一部反思现代性的力作。齐格蒙特将种族大屠杀的悲剧置身于世界文明进程中,将大屠杀与现代性联系起来,认为“典型的社会设计和社会工程的现代雄心,加上典型的现代权力、资源和管理技术集中趋势,这两者的结合制造了屠杀场。”齐格蒙特·鲍曼给出一条可能有效的拯救之道:在任何情况下,个体都无条件地承担起他的道德责任。

《现代性与大屠杀》是齐格蒙特研究的分水岭,在那之后,他成为“后现代性预言者”与“当今用英文写作的最伟大的社会学家”。从上世纪50年代进入学术圈,到2017年去世,他一生出版50多本著作,数量可观,其中传播最为广泛的著作,如《工作、消费主义和新穷人》《流动的现代性》都问世于《现代性与大屠杀》之后,又都预见性地关注了社会热点。“流动的现代性”(liquid modernity)是贯穿齐格蒙特研究始终、也是他最早提出的一个社会学概念,他把后现代性看作现代性的自我进化,并借用物理学的概念界定它。它像液体一样处于流动的状态,随物赋形,在“自我超越”中不断否定,无法建立起一套权威的秩序体系,由此,不可靠性、不确定性和不安全感是现代社会无法摆脱的困境。

齐格蒙特提出问题,但并不止于问题,社会学家的视角和责任感使得他一直在尝试解决问题。例如在《工作、消费主义和新穷人》中,他盘点反思现代历史上的消费者社会及其影响,并考虑与贫困作斗争和减轻困苦的各种方式的有效性。这些思考在多大程度上能够作用于现实世界,时间还没有给出答案,但恰如他的同行、英国社会学家安东尼·吉登斯所言,“齐格蒙特用非凡的才华和创造力,建立了一个任何人都必须认真对待的立场。”

齐格蒙特的视线一直是向外的,他不遗余力地推行自己的理念,积极与周围的世界对话,毕生50多部著作里面,就包括多部他晚年与同时代人的对话录。近年来,这些对话录正在被引进国内,将严肃的社会问题和哲学问题通过相对轻松的对话形式呈现,使得读者能够比较轻松地走进这位社会学家兼思想家建立的“流动的现代性”立场。

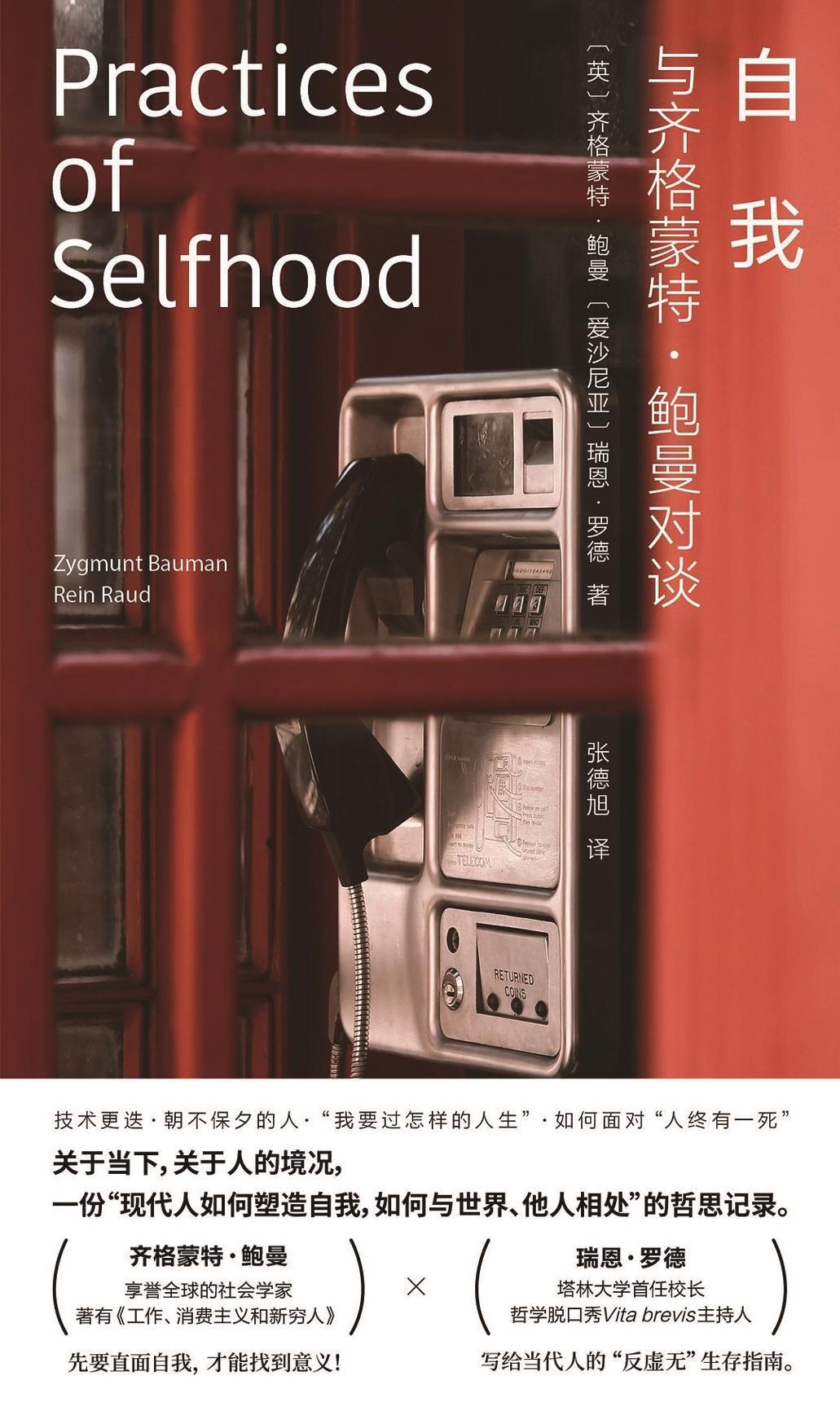

最近刚刚引进出版的《自我:与齐格蒙特·鲍曼对谈》,是与爱沙尼亚学者瑞恩·罗德的对话录。瑞恩·罗德是爱沙尼亚塔林大学人文学院教授,一位活跃在公众视线里的学者,曾主持哲学脱口秀Vita brevis。两人的对谈缘起于在塔林大学一场公开讨论,话题涉及“如何面对死亡”“语言中的多重自我”“自我实现”“网络世界与现实世界”等诸多方面。一个小时的谈话,两人意犹未尽,于是就有了后续的书信往来,并最终形成了这本十多万字的书。

显而易见,这本书的核心概念就是“自我”,在这个前提之下,话题与齐格蒙特“流动的现代性”立场紧密相关。世界千变万化,充满不确定性。从坏的方面说,不确定性是人们永不枯竭的痛苦之源;从好的方面说,不确定性激发了人们的创造力,使得人们有能力去不断超越其对人类潜能的限制。晚年的齐格蒙特乐观地相信,永远有一群百折不挠、不可救药地追求幸福的人类,会带来源源不断的希望,以此对抗充满不确定性和不安全感的现代社会困境。

2023年引进出版的《将熟悉变为陌生》,是一本更为轻松易读的对谈录,也是齐格蒙特生前最后的重要对谈。对谈对象彼得·哈夫纳是一位记者兼作家,有着哲学和历史学的双重背景,两人的对谈内容涉及工作、爱情、婚姻、网络交友、权力、当下与未来。关于当下与未来,齐格蒙特有一段有趣的表述:“我读到了两只掉进同一碗牛奶的青蛙的寓言。一只青蛙大叫:‘完了!我要淹死了。’然后它就淹死了。另一只则什么也不说,用尽一切精力拼命保持漂浮状态。它用四只脚不停地划水。牛奶逐渐凝成奶酪,这只青蛙也得以踩着奶酪逃出生天。我认为,这两个有哲学意义的事件偶然相遇,影响了我的成长,或者更确切地说,影响了我的生活哲学的发展。对,我对斗志旺盛的弱者情有独钟。”