□陆远

盖伊·特立斯92岁了,说来惭愧,我是两三年前才从一本叫作《藏书·家》的画册上读到这个已在美国新闻界叱咤风云半个多世纪的名字的。《藏书·家》是美国资深“书房探窥爱好者”尼娜·弗洛登伯格遍访全球32间别具一格的书房后写下的“与书为伴”故事集,特立斯夫妇那一章虽然只刊登了6幅图片,却已经让人对他那座位于纽约上东区,“几乎在每一层每一个房间都有书”的大宅心驰神往。再后来,通过各种信息管道,一个作家和记者的形象逐渐丰满起来:他把位于地下的那间书房称为“掩体”,掩体里没有窗子,没有电话,当然更不会有网络,21世纪已进入第三个十年,他依旧固执地寄出一封封由打字机打出的信件。对特立斯来说,“掩体”里那一排排高及屋顶的资料箱远比网络搜索引擎更加有用。直到今天,这位年过九旬的绅士依旧保持着10岁以后的生活习惯:早上起床后就去衣帽间(他真的有一间专门用来储藏帽子的房间)搭配穿戴,“像要去华尔街或律师事务所上班那样”打好领带,走进书房吃早餐。喝完咖啡后,换上第二套衣服(比如,毛衣搭配丝巾),开始写作。

看上去,这位“绝不会穿蓝色牛仔裤”的老者是那种沉浸在旧日记忆里无法自拔,刻板而老派的文人。不过20世纪新闻史告诉我们,60年前,当32岁的特立斯写下长篇报道《弗兰克·辛纳屈感冒了》时,他是站在那个时代浪尖引领风潮的人物。那时,特立斯刚结束了在《纽约时报》将近十年的记者生涯,成为《时尚先生》杂志撰稿人——编辑部开出的价码是每篇专访稿酬15000元,相当于当时普通美国人年收入的5倍。

为了对得起这份稿酬,特立斯选择的第一个采访对象是当时美国演艺圈最炙手可热的人物,歌手弗兰克·辛纳屈——用特立斯的话说,他是“那些不受约束、完全解放了的男性的化身”,“可以做任何他想做的事”。然后就在特立斯穿越整个美国抵达洛杉矶后,辛纳屈改变了主意,他拒绝接受采访。

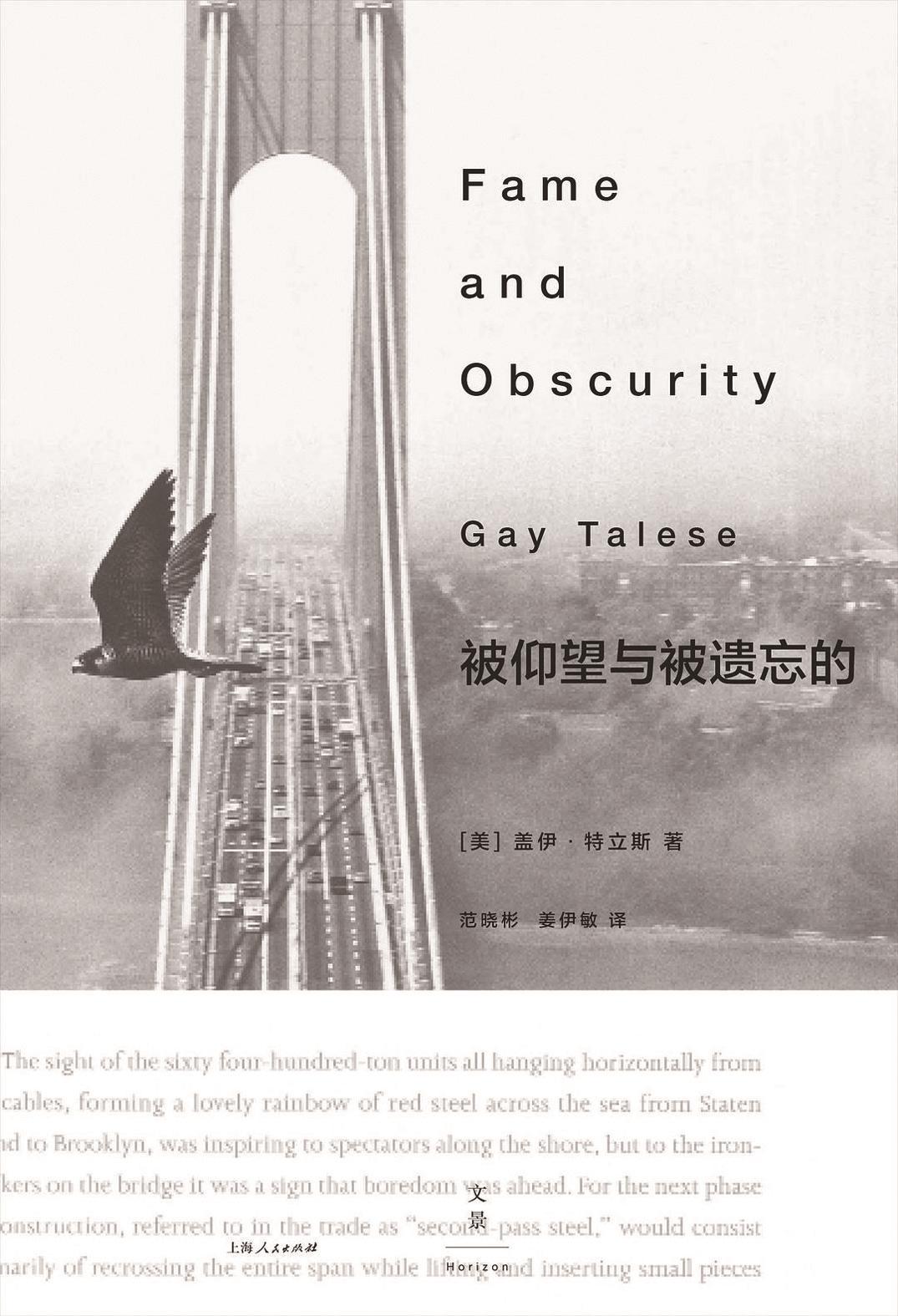

特立斯没有放弃,他想起十年前自己还是一名菜鸟记者时《纽约时报》前辈的告诫:“年轻人,永远不要在电话里采访任何人,到现场去!你必须出现!亲自!一定要亲眼看见他们,注视着他们的眼睛,观察肢体语言和那些微妙的表情变化。”特立斯在洛杉矶逗留了三个月,蹲守在任何辛纳屈可能出现的地方仔细观察,访问每一位能联系到的与辛纳屈有关系的人,在坊间搜集有关辛纳屈的任何消息……就这样,特立斯没有能够与采访对象交谈一句话,却写出了轰动世界的报道。直到今天,《弗兰克·辛纳屈感冒了》依旧被认为是“有史以来最具影响力的美国杂志文章之一”“20世纪最伟大的非虚构书写”,人们普遍认为,是特立斯第一次定义了“非虚构写作”的高度。许多年后,他那些最著名的中短篇非虚构作品,结集成为《被仰望与被遗忘的》。

《被仰望与被遗忘的》由三部分组成——“纽约:一位猎奇者的足迹”“大桥”和“走向深处”。尽管书写的对象大相径庭——从地铁售票员、垃圾清运工、文身师、擦鞋匠、建筑工、马车夫这样微不足道的小人物——到辛纳屈这样的大名流,但这本集子里的每一篇文章都在彰显特立斯所代表的深度新闻调查黄金时代的职业品格:到现场去。给“被遗忘者”关注,让“被仰望者”喘息。

特立斯曾评价如今的新闻记者“懒惰无比”,只希望得到那些“用勺子喂到嘴边的信息”,而他本人则像一只辛勤劳碌的鼹鼠,有着锋利的爪子和掘地三尺的狠劲,并且“绝不使用二手资料”。看过“纽约:一位猎奇者的足迹”那一章的读者,大概都会好奇:特立斯到底是怎么知道诸如“每个月都有几百磅的头发运到第五大道545号的路易·费德商店”“大约有25只猫生活在大中央车站的下面,它们由地铁工人喂养,从来不曾漫步于日光之下”这些稀奇古怪的消息的?作家的回答出乎意料的简单:“大部分时间我都在外面,在街上走,观察周围的人。我永远都朝前面看,而不是把我的头埋在智能手机里,或者把大把时间浪费在家里,坐在电脑后面‘谷歌着’我想知道的事情”,“写猫的时候,我日日夜夜在纽约溜达,就为了找到它们,找到之后,我就跟踪”。1999年,为了采访中国女足球员刘英,特立斯从纽约飞到北京,从球场到餐厅、商场、家里,甚至跟去澳大利亚,足足跟了她5个月。

特立斯说,他不愿写那些“第二天就被扔进垃圾桶的新闻”,因此更希望深入微观现场、与鲜活的现实迎头相撞,让新闻写作更切人心、也更为长久。60年来,他一直这样干着这份有尊严的、挖掘人性真谛的工作。在他的笔下,“每一个字都无愧于心”。