□李北园

毕加索是中国人最为熟知的西方艺术家之一,不仅仅因为他特别的政治身份,更因为天才的艺术成就。

该如何正确地介绍毕加索?一个在巴黎成名的西班牙人,他最著名的身份是画家,最著名的作品有《拿着烟斗的男孩》《亚威农的少女》等。《拿着烟斗的男孩》是画家“玫瑰色时期”的代表作,创作的笔法正在从精细走向简洁。到了《亚威农的少女》,这幅在西班牙妓院中绘成的裸体少女和静物图,已经完成了创作手法从具象到抽象的转变。不仅是艺术家个人艺术历程中的重大转折,也是西方现代艺术史上的一次革命性突破。从此,毕加索不再受任何艺术流派和主义的限制,他自己就是主义。

毕加索高产,据说包括绘画、雕塑、素描、版画、陶瓷、书籍插图、铜版和挂毯各类形式在内,他一生的创作超过四万件,存世的则超过三万件。如此惊人的画作数量,再加上艺术家多情浪荡子的形象和层出的新身份,比如,他现在也被称为诗人,虽然不是一流的,但从他留下的诗作来看,至少是入流的,在未来,即使不加运作,毕加索的“主义”也将持续辐射到与艺术相关的所有领域。

美国导演伍迪·艾伦执导的电影《午夜巴黎》中,男主人公吉尔是个文艺青年,从21世纪的美国奔赴巴黎,午夜时分漫步街头,恍惚间穿越到巴黎的1920年代。那里有海明威、泽尔达、菲茨杰拉德、马蒂斯、达利,当然还有毕加索和他的情人阿德利亚纳。无所拘束、思维活跃、创造力蓬勃,这是毕加索和他同时代的文艺家留给世界的精神财富,伍迪·艾伦显然也是以他的方式在致敬毕加索和那个时代。

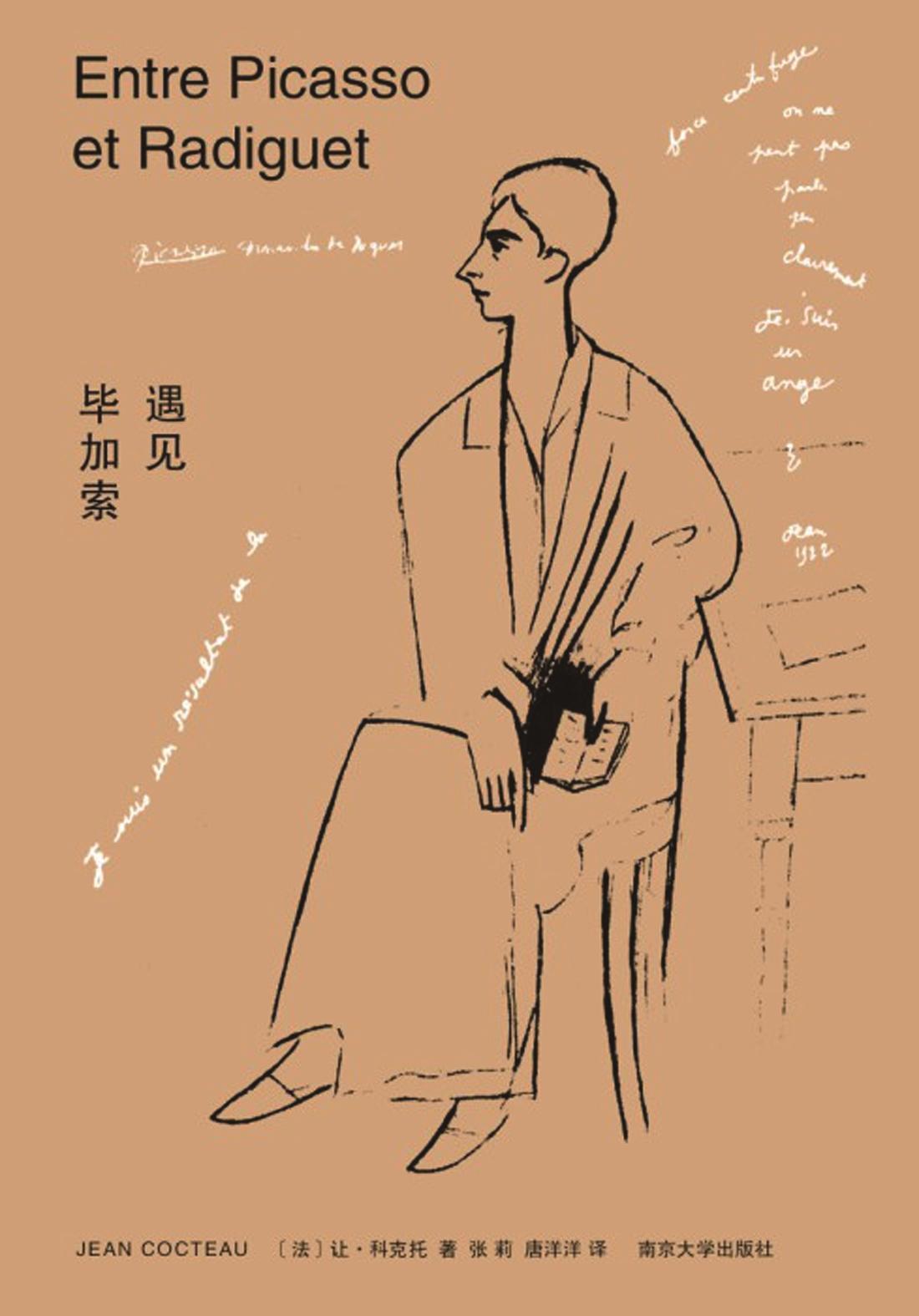

在大多数人的眼里,天才似乎横空出世。其实,幕后运作蓄谋已久。与毕加索同时代的法国评论家让·科克托,算得上毕加索最重要的幕后运作人之一,早从1916年与毕加索相识之时,他就认识到了毕加索的艺术价值,并从此致力于推荐和解释这位以超现实对抗古典、以极简对抗繁复的天才画家。让·科克托对毕加索的推介解释以金句点评、评论文章、诗歌、回忆录呈现,其中多篇被收入中文版《遇见毕加索》。这本书里最能体现让·科克托之毕加索观的,是1923年写成的长篇评论《毕加索》。

毕加索有句名言:“我十四岁就可以画得像拉斐尔一样,但我却用一生的时间去学习如何画得像个孩子。”这句话在西班牙语、英语和汉语之间几度转译之后,与画家本人的原话略有出入,但表达的意思,却一直在指引着无数人。在《毕加索》中,让·科克托记录了毕加索那些“画得像个孩子”的作品创作的过程。比如,有一天,毕加索在画一个屏风,他想在屏风的各个面上加一些曲线作为简单的装饰。但后来他放弃了,屏风却栩栩如生。让·科克托还通过描写两人的交往细节来呈现毕加索的艺术观念。“有一次我生病了,他给我送来一只装在纸箱里的狗,纸箱折叠的角度恰好可以让它用爪子支撑住身体,卷起尾巴,摇头晃脑。”这只与立体主义完美融合的狗瞬间治愈了让·科克托的病。

画家原本是隐身在作品后面的人,让·科克托不遗余力地把毕加索推到前台。他最为得意的是,在毕加索的立体主义探索历程中,他不仅扮演了发现者和阐释者的角色,还成为参与者——正是让·科克托把毕加索带入了戏剧布景师这个行业,而毕加索则通过舞台实践不断推进自己的创作。让·科克托写了这样一件事。1922年12月,《安提戈涅》彩排的前夜,他和毕加索一起制作舞台布景,毕加索“先在木板上涂上红粉笔的痕迹,木料的木板由于凹凸不平,变得像大理石一样。接着,他涂黑了几处空的地方,于是,3根柱子出现了。这些柱子的出现是那么突然、那么令人惊讶,我们都不禁起掌来。”事后让·科克托问毕加索,柱子是不经意间出现的,还是按照计算安排的步骤出现的。毕加索的回答很有意思,他对柱子的出现也感到惊讶。对此,让·科克托点评:“但人们总是不知不觉中进行计算,多利安式的柱子就像六音步诗句那样,是源自感性的运算,也许他创造出这根柱子用的方法和希腊人发现的一样。”

毕加索那些“画得像个孩子”的作品一度被认为很丑,到今天也仍然有人认为它们很丑。而在1923年,让·科克托就指出了毕加索的意义:“无论如何,毕加索是勇于挑战主客观结合而产生的怪兽的第一人,他敢向纳西斯递出一面镜子,这面镜子既不会歪曲他的外形,也不会把他暴露在更复杂的情况下。”39年后,在《巴勃罗·毕加索:1916—1961》一书中,让·科克再次点评:“毕加索跑得比美快,这就是为什么他的作品看上去很丑。”

毕加索跑得太快了,但让·科克托追上了他,甚至做了他的向导。