赏菊、吃蟹、登高……今天是农历九月初九,重阳节。

江苏人怎么过重阳?文脉君选取各地有代表性的重阳诗,和大家重温江苏古人重阳登高的风采。

现代快报/现代+记者 张文颖 宋经纬

南京

重九独登赏心亭

【南宋】范成大

谁教佳节滞天涯,强展愁眉管物华。

每岁有诗题白雁,今年无酒对黄花。

悠悠造化占斜日,草草登临记落霞。

宇宙此身元是客,不须弹铗更思家。

重九赏心亭登高

【南宋】范成大

忆随书剑此徘徊,投老双旌重把杯。

绿鬓风前无几在,黄花雨后不多开。

丰年江陇青黄遍,落日淮山紫翠来。

饮罢此身犹是客,乡心却付晚潮回。

范成大的这两首诗写的都是重阳节,都是登临赏心亭的感悟,时隔30多年的两首诗,不仅体现了当时重阳登高、饮酒、赏花的习俗,更是反映了诗人人生境遇的变化。

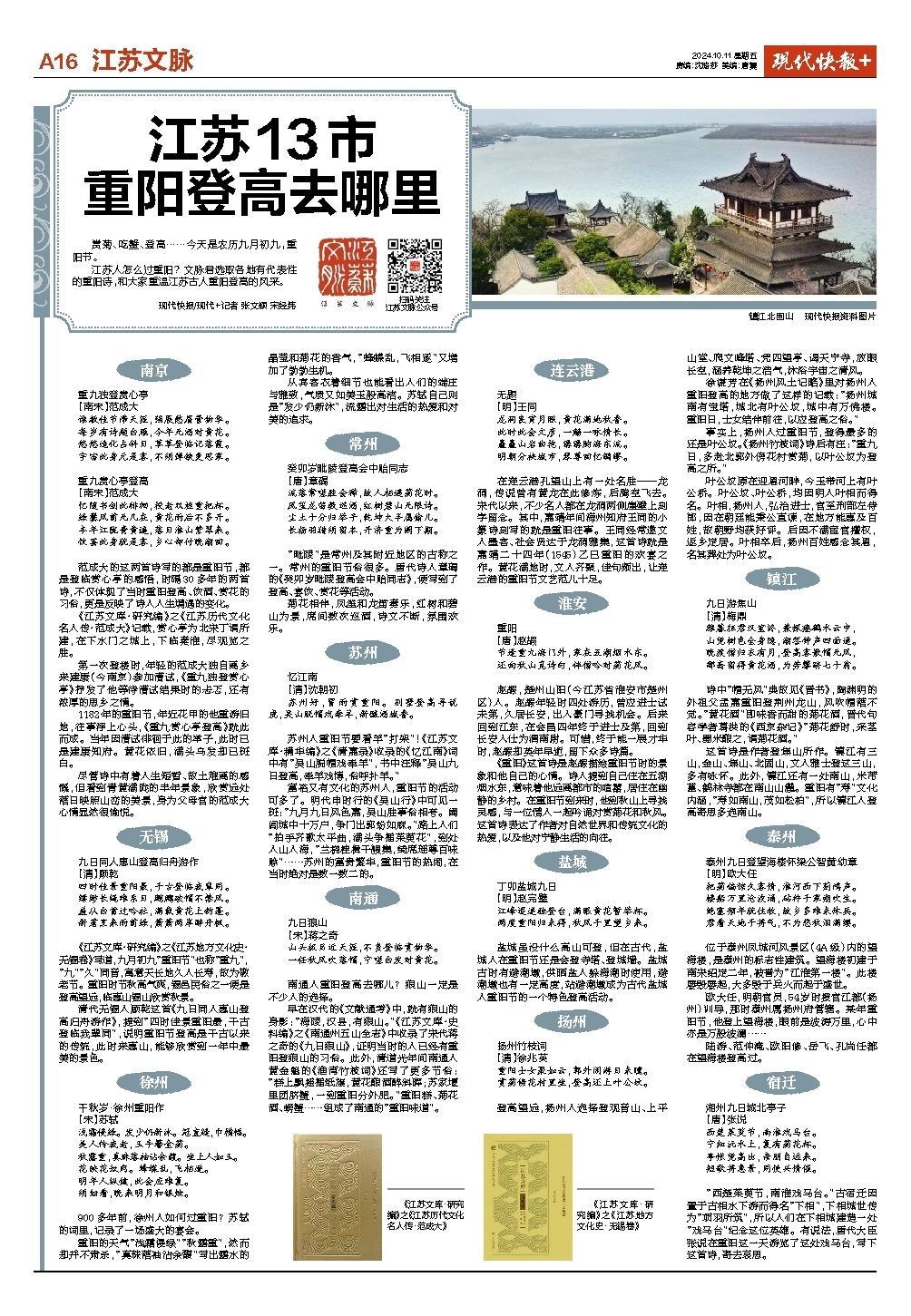

《江苏文库·研究编》之《江苏历代文化名人传·范成大》记载,赏心亭为北宋丁谓所建,在下水门之城上,下临秦淮,尽观览之胜。

第一次登楼时,年轻的范成大独自离乡来建康(今南京)参加漕试,《重九独登赏心亭》抒发了他等待漕试结果时的忐忑,还有浓厚的思乡之情。

1182年的重阳节,年近花甲的他重游旧地,往事浮上心头,《重九赏心亭登高》就此而成。当年因漕试徘徊于此的举子,此时已是建康知府。黄花依旧,满头乌发却已斑白。

尽管诗中有着人生短暂、故土难离的感慨,但看到青黄满陇的丰年景象,欣赏远处落日映照山峦的美景,身为父母官的范成大心情显然很愉悦。

无锡

九日同人惠山登高归舟游作

【清】顾乾

四时佳景重阳最,千古登临我辈同。

缥缈长绳难系日,飕飗破帽不禁风。

羞从白首过吟社,满载黄花上钓篷。

新茗烹来雨前绿,萧萧两岸醉丹枫。

《江苏文库·研究编》之《江苏地方文化史·无锡卷》写道,九月初九“重阳节”也称“重九”,“九”“久”同音,寓意天长地久人长寿,故为敬老节。重阳时节秋高气爽,锡邑民俗之一便是登高望远,临惠山锡山欣赏秋景。

清代无锡人顾乾这首《九日同人惠山登高归舟游作》,提到“四时佳景重阳最,千古登临我辈同”,说明重阳节登高是千古以来的传统,此时来惠山,能够欣赏到一年中最美的景色。

徐州

千秋岁·徐州重阳作

【宋】苏轼

浅霜侵绿。发少仍新沐。冠直缝,巾横幅。

美人怜我老,玉手簪金菊。

秋露重,真珠落袖沾余馥。坐上人如玉。

花映花奴肉。蜂蝶乱,飞相逐。

明年人纵健,此会应难复。

须细看,晚来明月和银烛。

900多年前,徐州人如何过重阳?苏轼的词里,记录了一场盛大的宴会。

重阳的天气“浅霜侵绿”“秋露重”,然而却并不肃杀,“真珠落袖沾余馥”写出露水的晶莹和菊花的香气,“蜂蝶乱,飞相逐”又增加了勃勃生机。

从宾客衣着细节也能看出人们的端庄与雅致,气质又如美玉般高洁。苏轼自己则是“发少仍新沐”,流露出对生活的热爱和对美的追求。

常州

癸卯岁毗陵登高会中贻同志

【唐】章碣

流落常嗟胜会稀,故人相遇菊花时。

凤笙龙笛数巡酒,红树碧山无限诗。

尘土十分归举子,乾坤大半属偷儿。

长杨羽猎须留本,开济重为阙下期。

“毗陵”是常州及其附近地区的古称之一。常州的重阳节俗很多。唐代诗人章碣的《癸卯岁毗陵登高会中贻同志》,便写到了登高、宴饮、赏花等活动。

菊花相伴,凤笙和龙笛奏乐,红树和碧山为景,席间数次巡酒,诗文不断,氛围欢乐。

苏州

忆江南

【清】沈朝初

苏州好,冒雨赏重阳。别墅登高寻说虎,吴山脱帽戏牵羊,新酿酒城香。

苏州人重阳节要看羊“打架”!《江苏文库·精华编》之《清嘉录》收录的《忆江南》词中有“吴山脱帽戏牵羊”,书中注释“吴山九日登高,牵羊戏博,俗呼扑羊。”

富裕又有文化的苏州人,重阳节的活动可多了。明代申时行的《吴山行》中可见一斑:“九月九日风色嘉,吴山胜事俗相夸。阖闾城中十万户,争门出郭纷如麻。”路上人们“拍手齐歌太平曲,满头争插茱萸花”,到处人山人海,“兰桡桂楫千艘集,绮席瑶尊百味赊”……苏州的富贵繁华,重阳节的热闹,在当时绝对是数一数二的。

南通

九日狼山

【宋】蒋之奇

山头极目近天涯,不负登临赏物华。

一任秋风吹落帽,宁嗟白发对黄花。

南通人重阳登高去哪儿?狼山一定是不少人的选择。

早在汉代的《文献通考》中,就有狼山的身影:“海陵,汉县,有狼山。”《江苏文库·史料编》之《南通州五山全志》中收录了宋代蒋之奇的《九日狼山》,证明当时的人已经有重阳登狼山的习俗。此外,清道光年间南通人黄金魁的《渔湾竹枝词》还写了更多节俗:“糕上飘摇插纸旗,黄花酿酒醉斜晖;苏家堰里团脐蟹,一到重阳分外肥。”重阳糕、菊花酒、螃蟹……组成了南通的“重阳味道”。

连云港

无题

【明】王同

龙洞良宵月照,黄花满地秋香。

此时此会文彦,一觞一咏情长。

矗矗山岩曲抱,潺潺朐海东流。

明朝分袂城市,琴尊回忆绸缪。

在连云港孔望山上有一处名胜——龙洞,传说曾有黄龙在此修炼,后腾空飞去。宋代以来,不少名人都在龙洞两侧崖壁上刻字留念。其中,嘉靖年间海州知府王同的小篆诗刻写的就是重阳往事。王同经常邀文人墨客、社会贤达于龙洞雅集,这首诗就是嘉靖二十四年(1545)乙巳重阳的欢宴之作。黄花满地时,文人齐聚,佳句频出,让连云港的重阳节文艺范儿十足。

淮安

重阳

【唐】赵嘏

节逢重九海门外,家在五湖烟水东。

还向秋山觅诗句,伴僧吟对菊花风。

赵嘏,楚州山阳(今江苏省淮安市楚州区)人。赵嘏年轻时四处游历,曾应进士试未第,久居长安,出入豪门寻找机会。后来回到江东,在会昌四年终于进士及第,回到长安入仕为渭南尉。可惜,终于能一展才华时,赵嘏却英年早逝,留下众多诗篇。

《重阳》这首诗是赵嘏描绘重阳节时的景象和他自己的心情。诗人提到自己住在五湖烟水东,意味着他远离都市的喧嚣,居住在幽静的乡村。在重阳节到来时,他到秋山上寻找灵感,与一位僧人一起吟诵对赏菊花和秋风。这首诗表达了作者对自然世界和传统文化的热爱,以及他对宁静生活的向往。

盐城

丁卯盐城九日

【明】赵完璧

江峰迢递独登台,满眼黄花暂举杯。

两度重阳归未得,秋风千里望乡来。

盐城虽没什么高山可登,但在古代,盐城人在重阳节还是会登寺塔、登城墙。盐城古时有避潮墩,供晒盐人躲海潮时使用,避潮墩也有一定高度,站避潮墩成为古代盐城人重阳节的一个特色登高活动。

扬州

扬州竹枝词

【清】徐兆英

重阳士女聚如云,郭外闲游日未曛。

赏菊傍花村里坐,登高还上叶公坟。

登高望远,扬州人选择登观音山、上平山堂、爬文峰塔、凭四望亭、谒天宁寺,放眼长空,涵养乾坤之浩气,沐浴宇宙之清风。

徐谦芳在《扬州风土记略》里对扬州人重阳登高的地方做了这样的记载:“扬州城南有宝塔,城北有叶公坟,城中有万佛楼。重阳日,士女结伴前往,以应登高之俗。”

事实上,扬州人过重阳节,登得最多的还是叶公坟。《扬州竹枝词》诗后有注:“重九日,多赴北郭外傍花村赏菊,以叶公坟为登高之所。”

叶公坟原在迎恩河畔,今玉带河上有叶公桥。叶公坟、叶公桥,均因明人叶相而得名。叶相,扬州人,弘治进士,官至刑部左侍郎,因在朝廷能秉公直谏,在地方能惠及百姓,故朝野均获好评。后因不满宦官擅权,返乡定居。叶相卒后,扬州百姓感念其恩,名其葬处为叶公坟。

镇江

九日游焦山

【清】梅鼎

雅暮征君汉室终,兼探瘗鹤水云中,

山凭树色全身隐,潮答钟声四面通。

晚渡僧归衣有月,登高客散帽无风,

郡斋留得黄花酒,为劳攀跻七十翁。

诗中“帽无风”典故见《晋书》,陶渊明的外祖父孟嘉重阳登荆州龙山,风吹帽落不觉。“黄花酒”即味香而甜的菊花酒,晋代句容学者葛洪的《西京杂记》“菊花舒时,采茎叶、蜀米酿之,谓菊花酒。”

这首诗是作者登焦山所作。镇江有三山,金山、焦山、北固山,文人雅士登这三山,多有咏怀。此外,镇江还有一处南山,米芾墓、鹤林寺都在南山山麓。重阳有“寿”文化内涵,“寿如南山,茂如松柏”,所以镇江人登高寄思多选南山。

泰州

泰州九日登望海楼怀梁公智黄幼章

【明】欧大任

把菊偏惊久客情,淮河西下蓟鸿声。

楼船万里沧波涌,砧杵千家朔吹生。

绝塞频年犹住牧,故乡多难未休兵。

君看天地干将气,不为悲秋泪满缨。

位于泰州凤城河风景区(4A级)内的望海楼,是泰州的标志性建筑。望海楼初建于南宋绍定二年,被誉为“江淮第一楼”。此楼屡毁屡起,大多毁于兵火而起于盛世。

欧大任,明朝官员,54岁时授官江都(扬州)训导,那时泰州属扬州府管辖。某年重阳节,他登上望海楼,眼前是波涛万里,心中亦是万般波澜……

陆游、范仲淹、欧阳修、岳飞、孔尚任都在望海楼登高过。

宿迁

湘州九日城北亭子

【唐】张说

西楚茱萸节,南淮戏马台。

宁知沅水上,复有菊花杯。

亭帐凭高出,亲朋自远来。

短歌将急景,同使兴情催。

“西楚茱萸节,南淮戏马台。”古宿迁因置于古相水下游而得名“下相”,下相城世传为“项羽所筑”,所以人们在下相城建造一处“戏马台”纪念这位英雄。有说法,唐代大臣张说在重阳这一天游览了这处戏马台,写下这首诗,寄去哀思。