□思郁

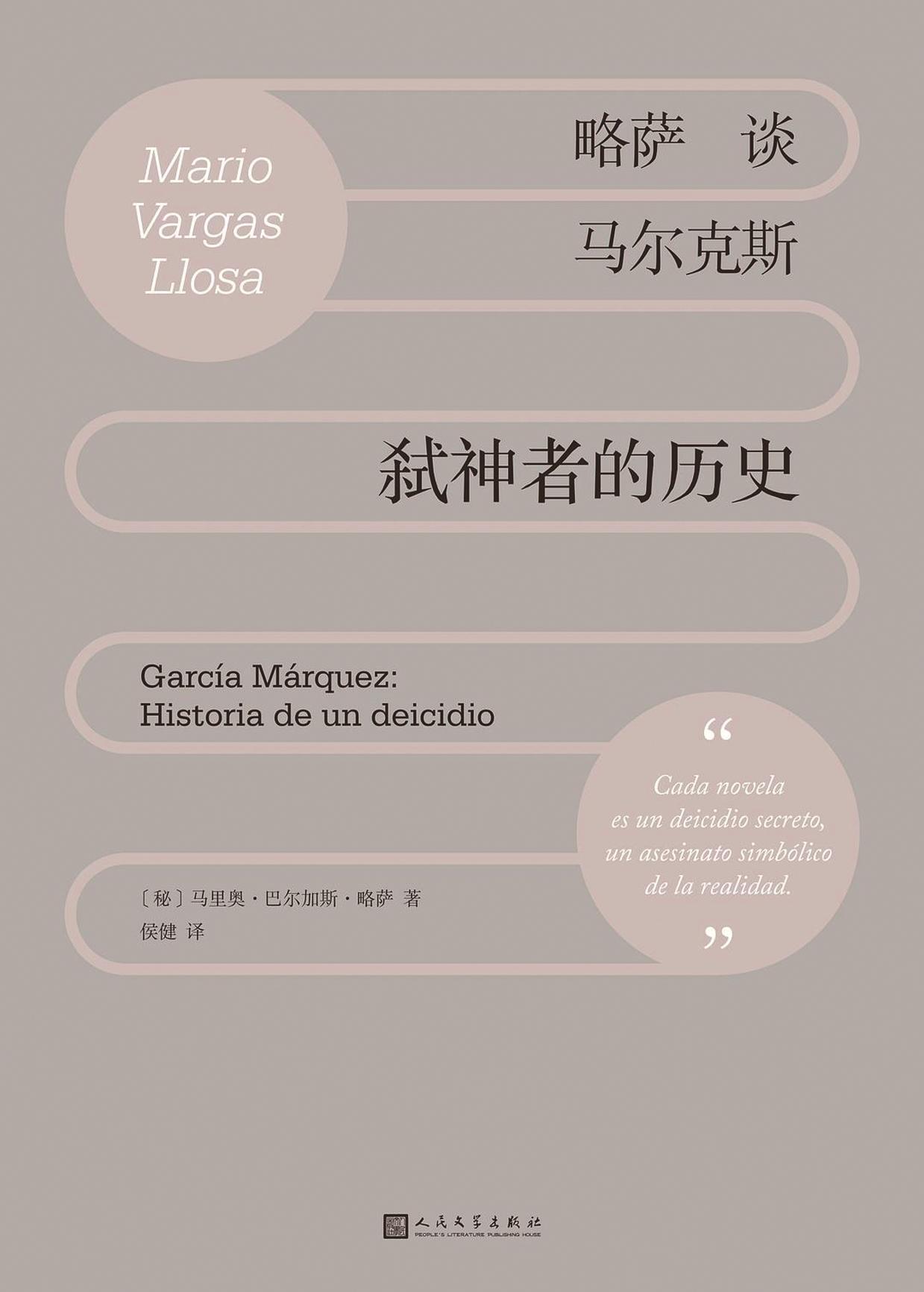

上个世纪六十年代的拉美文学大爆炸,之所以让我非常感兴趣,很大程度上是因为众多作家之间不同寻常的友谊。像卡洛斯·富恩特斯,利用自己独特的外交官的背景,帮助很多拉美作家出版作品。巴尔加斯·略萨还专门为马尔克斯写了一本书《略萨谈马尔克斯:弑神者的历史》。

乍看起来,这好像也没什么稀奇的,有多少人都梦想着为马尔克斯作传,但别忘了那是什么时间段。拉美文学大爆炸中的几位重要作家当中,从历史中回望,马尔克斯的《百年孤独》自然是其中最知名的作品,但《百年孤独》出版在1967年6月份,在那之前,马尔克斯隐忍不响,只是一个出过几本书的小作家。而其他几位作家比他更早成名,略萨早在1963年就出版了《城市与狗》,迅速成为年轻人的文学偶像。1967年8月初,两人第一次见面时,很显然略萨才是更出名的那个。他们一起参加西语文学界最重要的文学奖罗慕洛·加列戈斯文学奖的颁奖仪式,略萨凭借《绿房子》成为了首届获奖者,而马尔克斯是颁奖嘉宾。值得提及的是,这个文学奖第二届颁给了马尔克斯的《百年孤独》,第三届颁给了富恩特斯的《我们的土地》。

略萨和马尔克斯两人此前就曾通过信,甚至还萌生过共同创作一部小说的想法,两人见面之后迅速成为了亲密的朋友。在巴塞罗那的四年时间里,两人比邻而居,每天都会见面,马尔克斯还是略萨孩子的教父。出于一种发自肺腑的钦佩,略萨将马尔克斯作为了自己博士论文的主题,随后在1971年出版了这本书《弑神者的历史》。这本书成为了文学史上友情最好的见证,用评论家的话说就是,一位像略萨这样重要的小说家,竟然会花费长达几年的时间,写同时代的一位小说家,毫无疑问,这是一种非常慷慨的赞许行为。但是随着1976年马尔克斯给略萨的一记重拳,结束了两人之间的亲密关系。两人决裂之后的五十多年,这本书再也没有出版过,2007年3月,马尔克斯八十岁大寿的时候,出版方策划出版了一个《百年孤独》出版四十年的纪念版本,其中选取了《弑神者的历史》中某个章节。此举被媒体认为是两大文学巨匠和解的一个证据,但其实到了2014年马尔克斯去世,他也没有表示过和解的意思。

马尔克斯去世之后,当年的拉美文学大爆炸中的几位主将,只有略萨在世,依然笔耕不辍,偶尔还因为自己的婚姻和家庭中的八卦登上新闻。本书的中文译者侯健拜访略萨的时候,试探性地追问能否将这本书翻译成中文。略萨非常爽快地答应了,他还说非常遗憾,这本书只写到了分析《百年孤独》的部分,对马尔克斯之后的作品再没有精力续写。

说起来非常有意思,你观察马尔克斯与略萨,这大概是性格非常不同的两个人,你可以说马尔克斯是个I人,略萨是个E人,也可以说马尔克斯是个只知道一件事的刺猬,而略萨是个懂很多事的狐狸。正如《弑神者的历史》中略萨对马尔克斯的分析,马尔克斯一生只写了一本书《百年孤独》,他其他的书都是为这本大书的写作做准备——当然,略萨的这本书分析到了《百年孤独》出版,所以才会这样断言——他性格非常羞涩、胆怯,有社交恐惧症,是上台发言讲话都会忍不住颤抖的那种人,除了写小说他对其他事情不感兴趣。

但是略萨与马尔克斯性格正好相反,他就像那种三好学生,干什么都能出成绩。写小说自然不在话下,哪怕八十多岁还在出版新作,而且愈老弥坚,老当益壮,非常犀利。书中对马尔克斯《百年孤独》之前的作品进行了逐本的拆解和分析,给人的感觉,他比马尔克斯更熟悉马尔克斯的人生和作品,马尔克斯发表和出版的一切他都进行了细致入微的文本分析,读起来非常过瘾,丝毫不让人厌倦。最关键的是,他的很多分析和论断现如今依然不过时。比如,现如今我们习以为常地认为,拉美的“魔幻现实主义”只是拉美最寻常不过的现实,这个论断最早就是在这本书中出现的。他还搞政治,竞选过总统,参与公共事件的发声。他几乎能在每个领域都有所成就。

如果你想到马尔克斯,你下意识地就会想到《百年孤独》;而想到略萨,你发现无法用一部作品或者一件事定义他,他是一个更加丰富的存在。

■好书试读

曹公在心理上是宝黛视角,情感上是宝黛立场。宝玉挨打,他真的痛、真的焦急,所以过程特别漫长,救兵来得特别慢。黛玉失眠,就是他失眠,潇湘馆里夜雨,在梧桐和竹梢,也在作者心里点点滴滴——这样神仙似的妹妹,又在无边的哀愁中失眠了,她所忧愁的会不会发生呢?作者知道:会。所以,没办法让她不忧愁,只能看着她的眼泪和雨珠一起点点滴滴。如果你是一个一直失眠或失眠过的人,你会明白,失眠的时间有多漫长、每一晚的失眠又有多么不同,所以失眠对失眠的人是有重大意义的,是不容忽略的。

既然是宝黛立场、宝黛视角,所以写宝钗就有距离。不是因为宝姑娘收敛、庄重、看不透,而是她不是“自己”这一边的,她再完美、再可敬可亲,终究是“旁人”。只知道她正统,不知道她是否藏奸;只知道她务实而理性,不知道她是否冷酷;只知道她也会脸红,不知道是否对宝玉动了心;只知道她写诗会翻出新意,不知道她对未来是随遇而安还是有野心……红楼人物的品鉴,曹公屡屡玩障眼法,他有时会明着写宝钗完美,但其实再完美的旁人也是旁人,而宝黛才是“自己”。

——《人间红楼》潘向黎 著

江苏凤凰文艺出版社

如果我有一会儿没查看电子邮件和社交账户,我就会感到越来越难以集中精力处理手头的事情——不是说我对手头的任务兴趣索然,而是说我无法摆脱这样一种模糊的感觉:好像有什么事情正在发生,我本该参与,却没能参与。尤其是现在,即使我在森林里散步,我也要随身携带一个电子设备,让我与世界连接起来;如果因某些技术原因导致它无法连接,我会感到非常沮丧。 除了自我超越,个人如何才能提升自己的内在能量?他如何凭借一己之力超越自我?我们唯一能在道德上温暖自己的炉灶,就是我们与同伴一起建造的炉灶。

——《自我》[英] 齐格蒙特·鲍曼

[爱沙尼亚] 瑞恩·罗德 著

南京大学出版社