□萧平

傅抱石先生最早在画画上出名应该是在重庆这个阶段,抗战时期他在1939年到了重庆,那个时候跟随郭沫若在国民革命政府三厅做郭沫若的秘书。这个时期他住在金刚坡,我去年和今年两度到金刚坡去看他的故居,那地方下雨以后,远山跟他的画法非常近。除了他对各种传统皴法的借鉴,我们也看出环境,四川多雾、多云,湿气较重,这样的气候也大大影响了他画风的形成。他的第一个绘画风格形成就是在重庆,从1939年开始一直到1945年七年的时间,是他风格形成的时期。这是他的山水画。

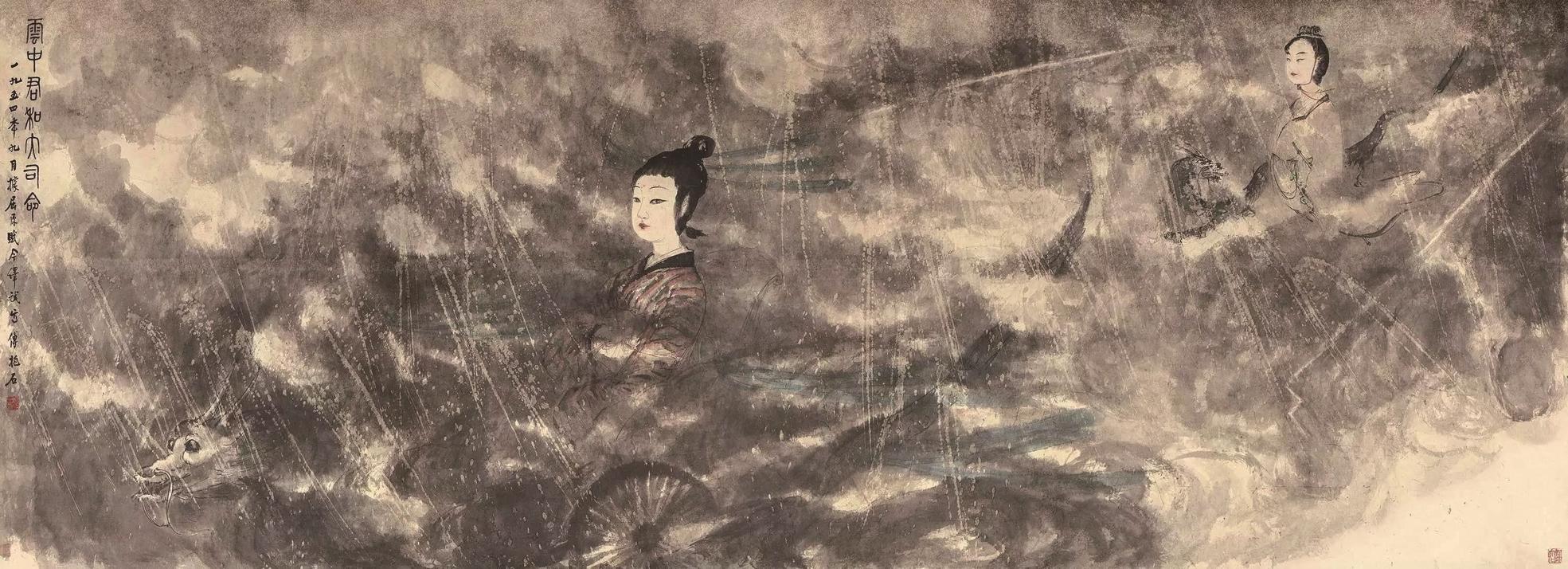

如今,我们已可以断言,傅抱石先生的山水画,开创了中国现代美术史的崭新面貌,其地位堪称新中国山水画的里程碑。而对于人物画,傅抱石亦在年轻时即用功甚勤,其人物画在美术史中的地位应当与其山水画等量齐观,我们今日有幸目睹的《云中君和大司命》巨作,便是此论极佳的物证。

傅抱石从年轻时起,便崇尚屈子的精神,更热爱其文学作品,甚至,有“抱石”之名乃取“屈子抱石”之意的说法。傅抱石的这种题材偏好,从他1930年所刊的一方“采芳洲兮杜若”的白文印上就可初见端倪(并刊三面边款,为《离骚》全文2765字)。1933年,在日本留学的傅抱石与流亡日本的郭沫若相识,并成为挚友,二人除了探讨书画史论以外,文学也是重要的共同语言,其中屈原及其作品,更是二人兴趣的焦点。直至全面抗战爆发,二人辗转重庆,对于屈原的热爱已经由自身的审美偏好,融入了更多的家国情怀。毕竟,此时的屈原对于中华民族来说,是一种象征着责任感和使命感的独特存在。

1942年,郭沫若以创作话剧《屈原》激励抗战,鼓舞群众;同样是在1942年,傅抱石壬午画展在重庆举行,总计展出画作百余幅,其中大量与屈原和《楚辞》相关,同样是紧扣时代的文化宣传。如果说傅抱石的“金刚坡时期”,是傅、郭二人创作屈原题材的第一个高峰期,那么,1953年,世界和平理事会为纪念中国爱国诗人屈原、波兰天文学家尼古劳斯·哥白尼、法国作家弗朗索瓦·拉伯雷、古巴作家何塞·马蒂四位文化名人,决定在莫斯科举行和平大会的消息,则让傅抱石与郭沫若一起迎来了对于自己钟爱题材的一次再创作,是时乃为又一高峰。

本幅绘于1954年的《云中君和大司命》,即是傅抱石此时期最为重要的作品。与十二年前相似的是,郭沫若的文学作品《屈原赋(今译)》在早前付梓;与十二年前不同的是,此时二人的心境早已不似当年“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的忧国忧民,而是充斥着“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”的建设热情。