□许沈楠

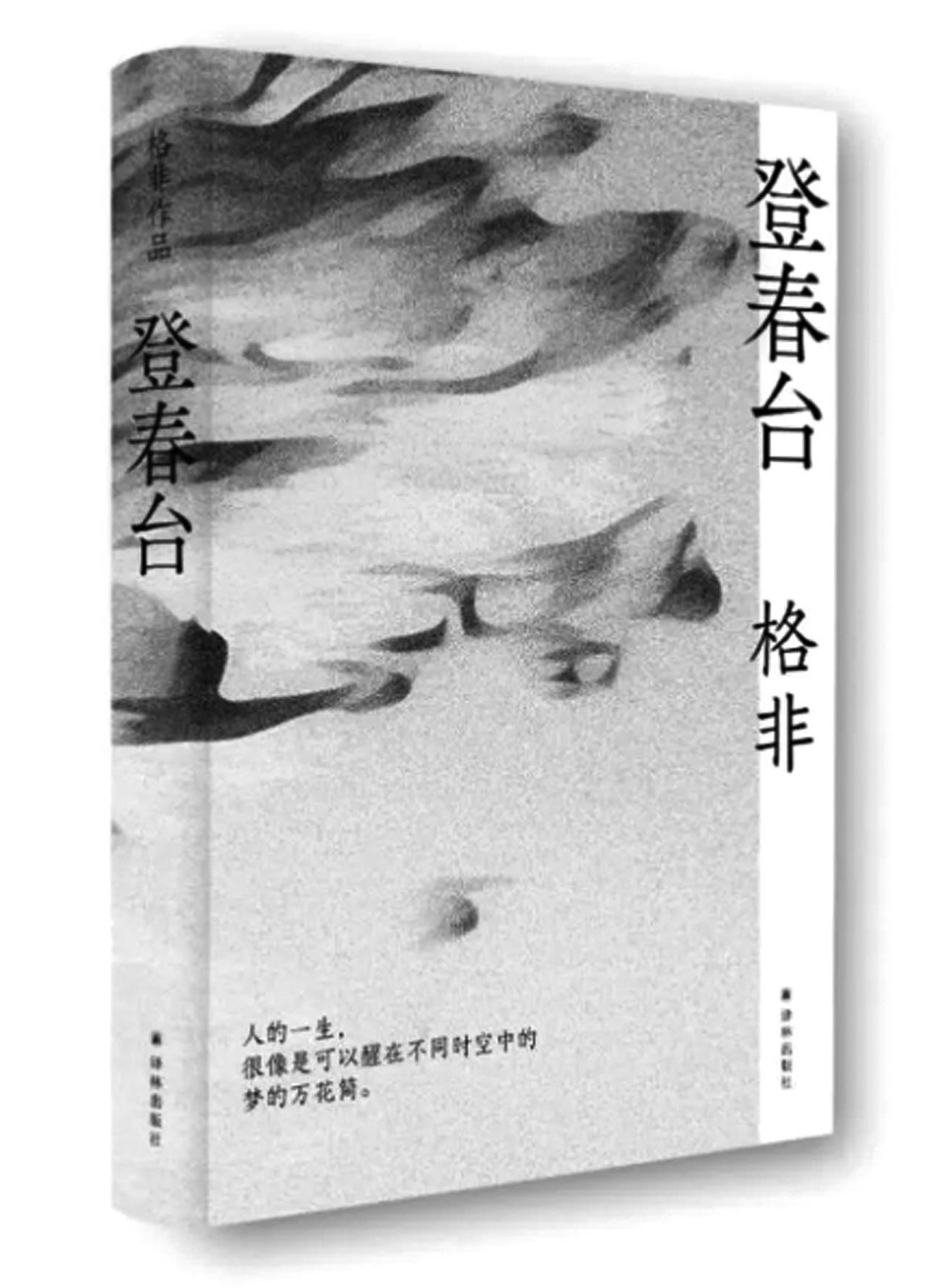

格非毫无疑问是当代文坛最重视小说技巧的作家之一。这与他出身于先锋文学有关,后又在大学里从事小说叙事的专业研究。我们可以看到,格非的小说在文体结构上有着经常性的变化。调用不同的文体和叙事方案,相应地转换自己的修辞和文法,目的是显示该阶段作家对于时代和人生不同侧面的观察和思考。《登春台》显示了格非在小说技巧上一些令人耳目一新的营构。它的背后是格非对当代小说创作的重要反思——小说写作如何进一步打开当前的时代和个体生命。

《登春台》聚焦了20世纪80年代至今四十余年里四个人的命运沉浮。小说的四位主人公,年龄不同、身份各异,分别出生于皖南山区、北京郊外、甘肃农村、苏中长江岸边不同地方,却在北京春台路67号名为“神州科技物流公司”的地方发生了命运的交集。格非在小说的主题上继续强调现代人的“联系”问题,并强化了《月落荒寺》中作为线索之一的“朋友圈”的概念,它在《登春台》中幻化为“物联网公司”,作为聚集几位主角人生的支点。有所不同的是,格非首次以显性的、小说文体上的设置,来强调圈子中个体的独特性:在小说章节的安排上,除了头尾的“序章”与“附记”部分,主体的4个章节,分别以四个主人公的名字为名,较为完整地讲述四位人物出生至今生命经历的重要部分。格非虽在细节处随时提醒人物之间的相互联系,但总的来说,《登春台》给人的感觉更像是记录四个主角人生的中篇小说的集合。通过叙事者身份的变换来制造小说的“多声部”效果在现代文学中并不罕见,早在《欲望的旗帜》中格非就已经做了很好的尝试。但像《登春台》有意加强单个故事的独立性,而削弱长篇小说整体的结构联系的做法,在当代小说创作中的确难得一见。

如果我们把《登春台》同格非早先的小说放在一起进行比较,会发现一些明显的“异样”。首先是“前言”的设置。回顾以往的作品,格非对于小说的开头可谓煞费苦心,不管是《欲望的旗帜》曾山半夜里收到的迅速挂断的电话,《人面桃花》“父亲从楼上下来了”,还是《月落荒寺》开头的车祸场面,格非的习惯做法是设置一个具有寓言性质的“情境”,以情境来制造悬念和暧昧的氛围,以便读者顺利代入小说的“形而上”气质,去体验和思考个体存在与命运之间的神秘关联。但《登春台》的前言形式,显然打破了格非小说一贯保持的“神秘感”,反而有种进行一番“说教”的意味。这并不像一部现代小说的开头,反倒像是传统叙事文学,比如说京剧的起头。

另一方面是抒情上的克制。修辞上的利落与留白,尤其体现在一些引发情绪的关键片段上。格非早先偏爱利用象征性的场景拟态出一种抒情,来营造一种“精神落难”的状态。这种抒情虽然能够给读者带来如诗般的审美享受,但它以抒情主体完全把自己置于历史和现实边缘为前提。也就是说,这种拟态的抒情以损害小说的现实性和严肃性为代价。从《望春风》《月落荒寺》,再到《登春台》,格非实现了抒情的“落地”。这种落地体现为,抒情主体从早先超脱地、理想化地理解世界和命运的姿态,降落为普通而又平常地去看待一出出生命悲喜剧。比如沈辛夷、贾连芳母女告别,母女俩一个往西,一个往东,一个上坡,一个下坡,渐渐地就隔得远了。在这些至亲之人经历生离的片段中,我们可以看到格非在修辞上相当克制。

抒情上的分寸不光是作家在语言使用上的进化,更能反映格非写作的心态更为“平常”。他不再花费心思用语言来制造情感,而是更愿意把情感表达交还给寻常的生活本身。自《月落荒寺》之后,格非更加彻底地放弃了作为长期以来小说风格标识的修辞技法。这并不意味着作家在语言上敏锐程度的减退,毫不夸张地说,放弃修辞的前提是作家要参悟生活本身的表达方式。因此毛尖才会说“获得了命运的语法”。