我叫魏源。

你们认识的我,可能是这样的:

“开眼看世界”第一人、《海国图志》作者、提出“师夷之长技以制夷”的主张,博学多才、大器晚成、爱国爱民……

可真正的我,也可以是那样的:

数理化学霸、“禁欲系”禅师、社交圈极广的“江湖中人”、坐拥豪宅的“土豪”、辗转各地上班的“打工人”……

最重要的是,我和江苏有很深的缘分。

现代快报/现代+记者

王凡 王子扬 毛晓华

王晓宇 庄剑翔

东台融媒 陈美林

通讯员 顾秀文

魏源在江苏有房,还不止一处。

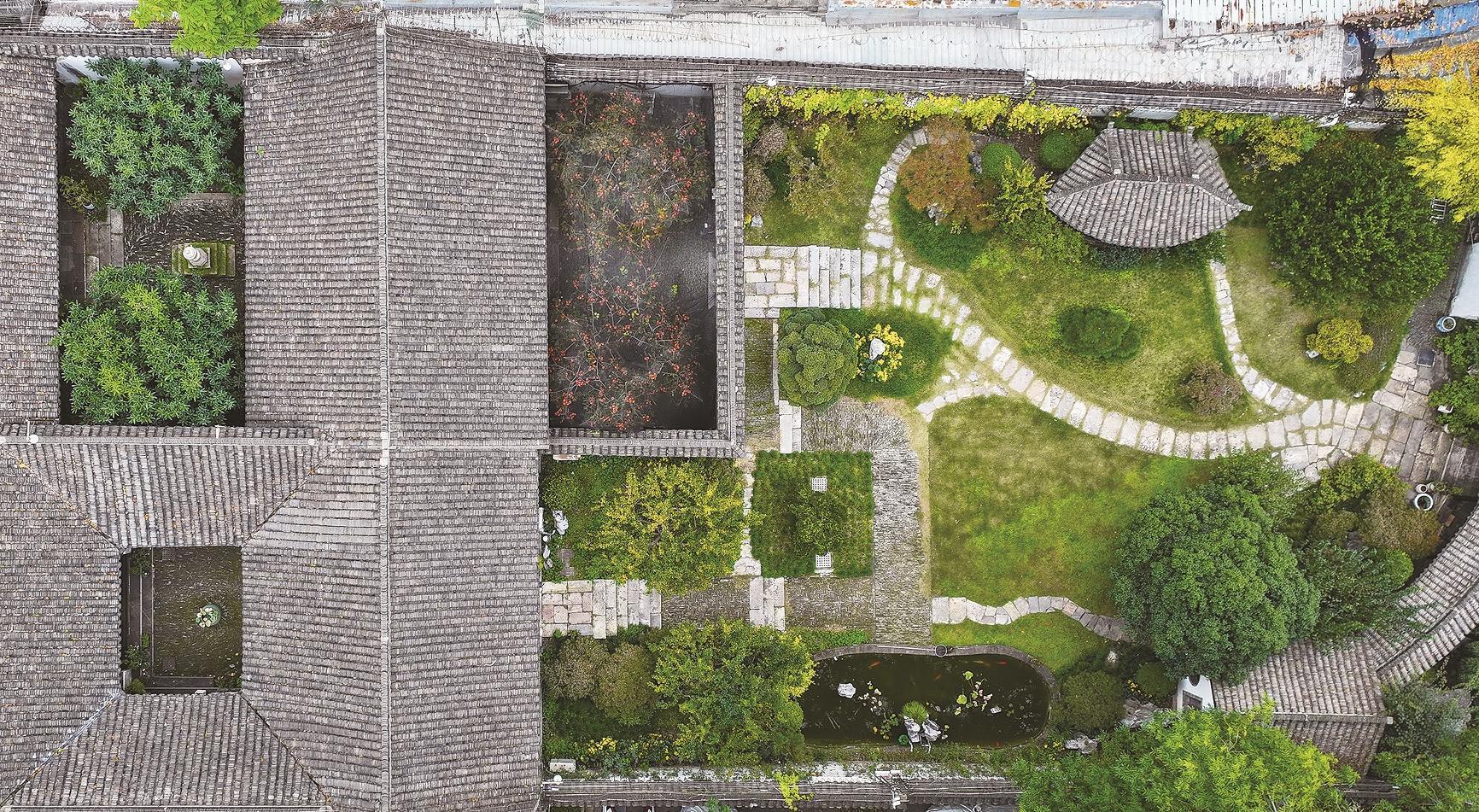

南京城西的乌龙潭,好地方。1832年,39岁的魏源在这里建了三进草堂。

先取名“湖干草堂”,后来的名字叫“小卷阿”。

又“小”又“卷”,怎么听起来怪里怪气又有点可爱。事实上,“卷阿”是《诗经·大雅》中的篇名。卷者曲也,阿者大山丘也。

房子在他的打理之下井井有条,相当宜居。

“有亭有篱,有竹有树,不城不乡,可歌可钓。”

他甚至说,“有此妙处,何必西湖!”

魏源何来的财力?

道光十年(1830),他成为两江总督陶澍的幕僚。襄助政务,参与漕运、盐务、水利等方面的改革。

在幕中,他做过两件了不起的事情,一是建议将河运改为海运,一是建议将纲盐改为票盐。

他也因为经营票盐,手头攒了些钱。

这不,1835年,他又在扬州购置家产,挑中了扬州城南新仓巷的絜园。

选这块风水宝地,魏源也花了挺多心思,“甃石栽花,养鱼饲鹤”,绝对的高档住宅。

他买下这里,想作为自己后半生读书思考、安身立命之地。

其实魏源对扬州很熟。出生在湖南邵阳金潭的他,在嘉庆二十五年(1820)就与家人迁居扬州,那年他27岁。

在江苏,魏源不仅地头熟,人头更熟。

看一眼他的朋友圈,谈笑有鸿儒,往来无白丁。

最有代表性的是扬州人阮元,他比魏源年长三十岁。

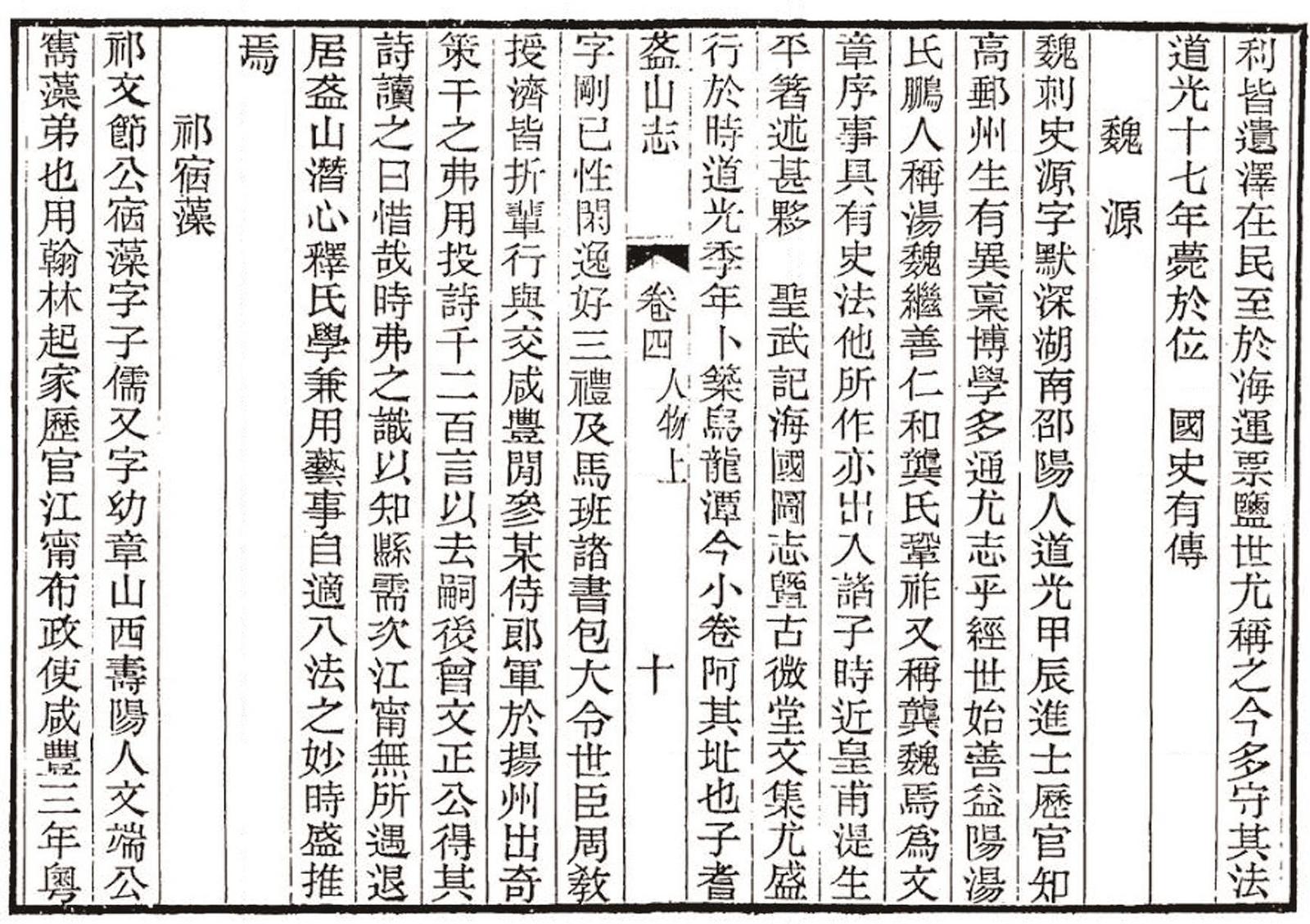

阮元是清代中后期号称“三朝(乾隆、嘉庆、道光)元老”的封疆大吏,同时又是学识渊博的大师鸿儒。

1825年,江苏布政使贺长龄计划汇编清朝有关国计民生的文章,请魏源入幕负责主编。

魏源的工作得到了阮元的支持,阮元慨然将自己的文章交给魏源这个后辈。魏源也不负所托,用将近两年的时间,编成一百二十卷的皇皇巨著。

在江苏,魏源和一群至交好友,还留下了不少动人的故事。

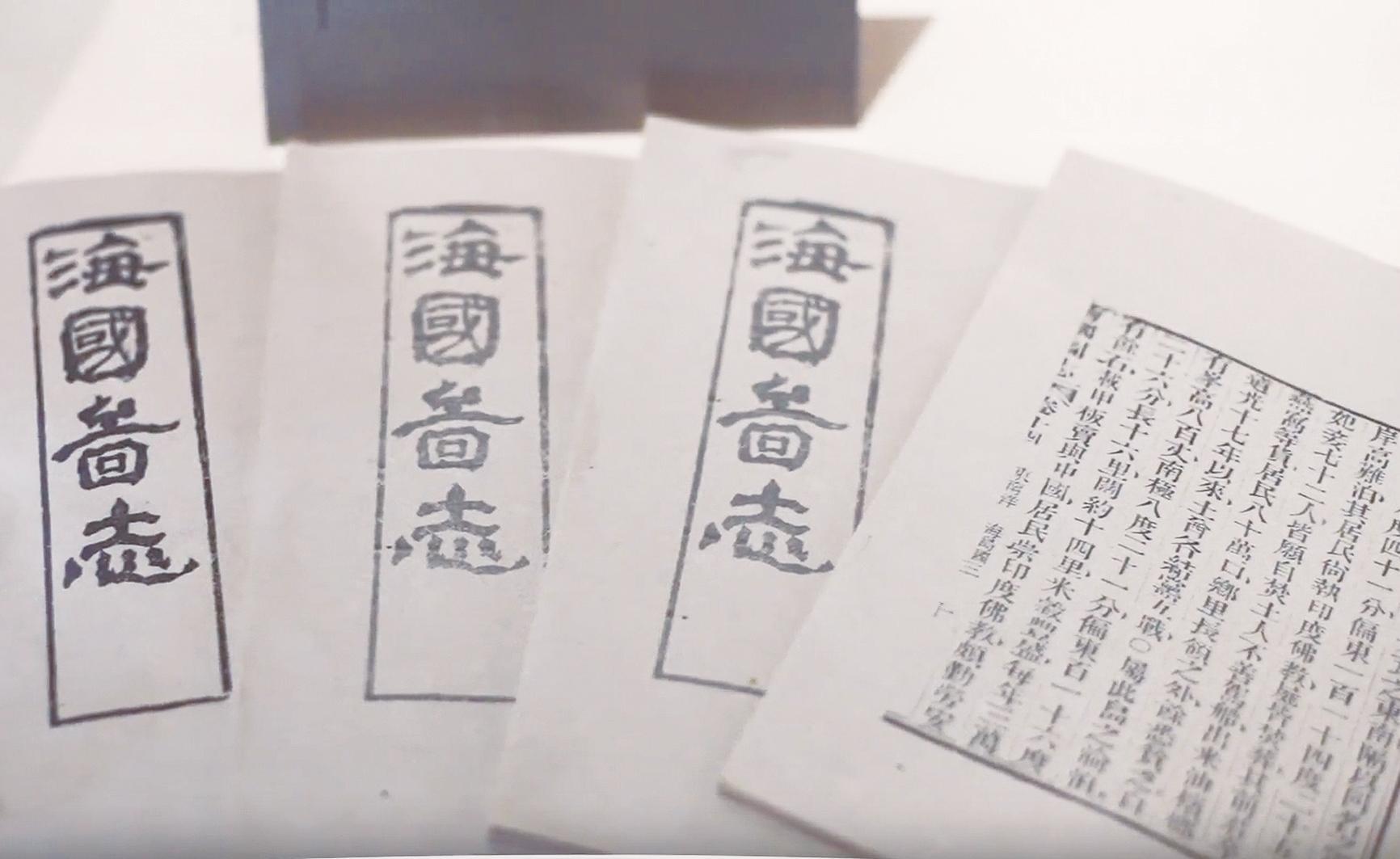

1841年,林则徐流放北上,途经镇江,魏源闻讯到江口与林则徐会晤。林则徐嘱托他编出一部让国人了解世界的知识大全。这就是《海国图志》的缘起。

魏源正式提出“师夷长技以制夷”的口号。《海国图志》影响中国百年命运。

那时候的他,还不知道自己在日后将被称为近代中国“开眼看世界”第一人,他知道的是,自己有很多的理想要去实现。

还有他的知心朋友龚自珍。

当年龚自珍来扬州,就住在魏源的絜园中。几株古桐下,两位好友常常吟诗。

1841年,龚自珍患急病不治而死,魏源闻讯大悲,写下挽联:“天下谓奇人,骂座每闻惊世论;文坛摧异帜,剪窗犹忆切磋时。”

现在的人喜欢自嘲有“班味儿”,纵观魏源在江苏的职业生涯,却几乎找不到“班味儿”。

为啥?因为热爱。

魏源的科举之路可谓命运多舛。道光二年(1822),29岁的魏源就中举,但此后多次会试名落孙山。魏源很上进,直到道光二十五年(1845),年过五旬的魏源终于考中了进士,得以为官。

他为官的第一站在江苏东台,虽然只有半年多时间,但是大展抱负,为民办实事。

一方面,他的成绩确实亮眼,“礼耆德,惩奸猾,士民悦服”。另一面,他要赔垫前任县令亏欠的官银,导致自己那阵子穷得很。

但你从他身上看不到打工人的无奈,只有满满一腔工作热情,受百姓爱戴。

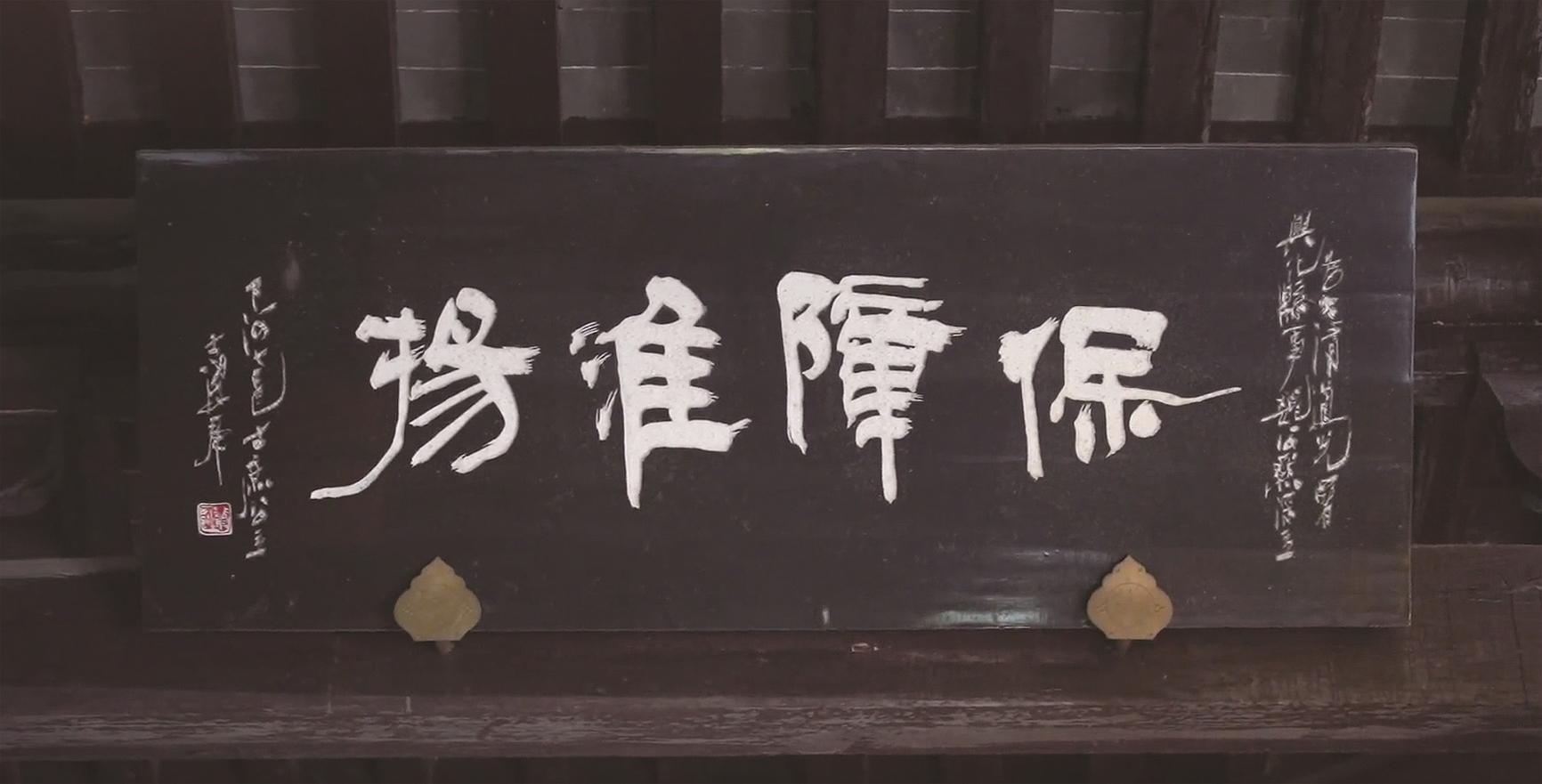

1849年,兴化,天降暴雨,水位猛涨,河道总督准备开坝泄洪。魏源亲自奔走两江总督衙门,击鼓保坝。百姓为表感谢,送来了“保障淮扬”四个大字的匾额,悬挂在县署正中。

1850年,连云港,57岁的魏源被派去整治两淮盐务,来到板浦镇,兼任两淮都转盐运使司下属淮北海州分司运判。

1851年,魏源升任高邮州知州,他筑高邮湖大堤,改建文游台为书院,还抽空整理著述,完成了《元史新编》。

世乱多变。

年逾六旬,魏源辞职,举家迁居兴化,寄寓西寺。

归隐山林,他开始了自己潜心学佛的老年生活,活成了一个传奇。

咸丰六年(1856)秋,他去杭州游览。次年农历三月初一,在杭州东园僧舍去世,终年64岁,葬于杭州南屏山方家峪。

今年是魏源诞辰230周年。让我们一起致敬先贤,传承薪火。