□蒯乐昊

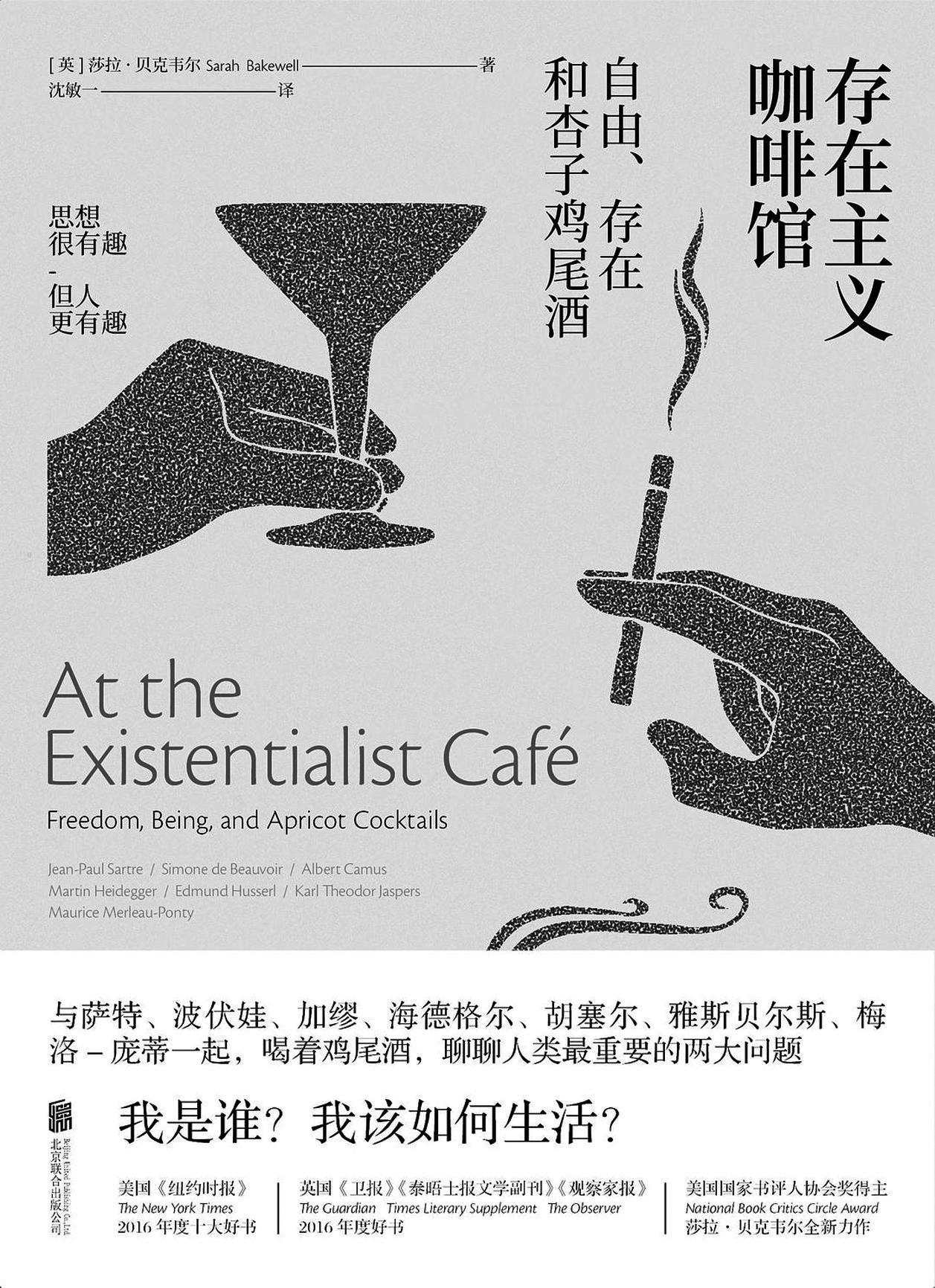

在1932年和1933年之间,三位年轻的哲学家坐在法国蒙帕纳斯大道上的“煤气灯”酒吧,一边啜饮着店里的招牌特饮杏子鸡尾酒,一边畅销着哲学。

“你看,我的小同志,如果你是一个现象学家,你可以谈论这杯鸡尾酒,然后从中研究出哲学来!”

说话者是雷蒙·阿隆,而那两位倾听者,则是他在巴黎高等师范的老同学,萨特与波伏娃,他们三人如此年轻,目光灼灼,都还没满三十岁。当时萨特和波伏娃已经在法国教书,而阿隆却在柏林做研究,他告诉他的两位朋友,他在德国发现了一门正在成为风潮的哲学,名字朗朗上口:现象学(phenomenology)这个单词,无论是用英语还是法语念出来,都是如此雅致、顿挫,仿佛抑扬格诗句。

阿隆进一步解释道,德国的现象学家,放弃了自古希腊时代就开始的抽象哲学观,开始直接研究起了自己此刻正在经历的生活,并且意识到,在一个充满事物的世界里,哲学家可以专注于和现象相遇。历史上所有的哲学家都把时间浪费在了次要命题上,而忘记去问那个最重要的问题——存在(being)的问题。而现象学的逻辑就是,人们可以抛开智识的杂乱,转而关注事物,让事物向你揭示自身。

波伏娃后来曾在她的写作中再现过当时的场景:萨特听到阿隆的这番话后,面色唰地白了。在大学受够刻板哲学训练的萨特正在试图发展出一种属于自己的“破坏性的哲学”,他和波伏娃已经读过一些海德格尔,但并未得其奥妙。而阿隆的这番谈话让萨特意识到,这可以是一种新的研究哲学的方式,把哲学和日常生活经验重新联结起来。

“我可以告诉你,我好像当头挨了一棒”。四十年后的一次采访中,萨特说,他从未忘记那一刻的感受。在三人谈话后,萨特马上冲到最近的一家书店,对店员喊道:“给我这里每一本论现象学的书,现在就要!”

实际上,在“煤气灯”酒吧里的这一刻,亦被认为是法国存在主义哲学的发端。阿隆建议萨特到柏林学习德语,研究现象学家的原版论著,就近吸收他们的哲学能量。正好萨特厌倦了教书,他渴望冒险:去君士坦丁堡跟码头工人一起劳动,去阿托斯山同僧侣一起冥想,以及去纽芬兰岛跟渔民一起抵抗风暴……但现象学的磁力让他去了柏林,并带回来一种新哲学,经他融合了德国现象学与丹麦克尔凯郭尔思想,并点缀以法式文学书写调料的新思潮:现代存在主义。

英国作家莎拉·贝克韦尔的《存在主义咖啡馆》便是这样一本结合了历史、传记和哲学的史诗般的作品,为我们再度厘清存在主义在今天仍未过时的魅力所在。

萨特的口号是:存在先于本质。人一旦发现自己被抛入这个世界,便会自行创造自己的定义,每个人的自我都是一件始终正在加工的作品。“我”不断通过行动来创造自身,这便是人类根深蒂固的境遇。从人拥有第一缕意识的那刻起,直到死亡将其抹去。“我是我自己的自由:不多,也不少。”

存在主义盛行的时代,是事故迭出的时代:纳粹、屠杀、战争、原子弹爆炸……萨特在文章里不断警醒他的读者:是人类在决定他们想要什么样的世界,我们有能力随心所欲地毁灭自己以及我们的所有历史,甚至毁灭地球,只有我们的自由选择能够阻止我们。“就这样,他为人类这个刚刚把自己吓了个半死,现在终于准备好长大成人、负起责任的物种,提供了一门量身定制的哲学。”

到了上世纪80年代,存在主义者已经让位给了结构主义者、后结构主义者、解构主义者和后现代主义这样的新一代,存在主义也被认为是过时的思潮,但随着科技进步和全球格局的变化,人们隐隐嗅到多事之秋的气息,存在主义又被再一次召唤。

过去的一个世纪,随着脑科学和人体医学、基因学迅猛发展,我们对人是什么理解得越来越深刻,但同时也越来越迷惑。如果我们受制于神经元和荷尔蒙,其本质不外乎数据与信息,那么何以确认人是自由的?是什么把人和动物、人和非人、人和AI区分开来?人类解决了太多问题,却制造了更多的问题,在一个庞大而不确定的未来面前,重读存在主义,就是再一次反思人之“存在”:何以为人?我们因何在此?人类又要为自己打造一个怎样的未来?