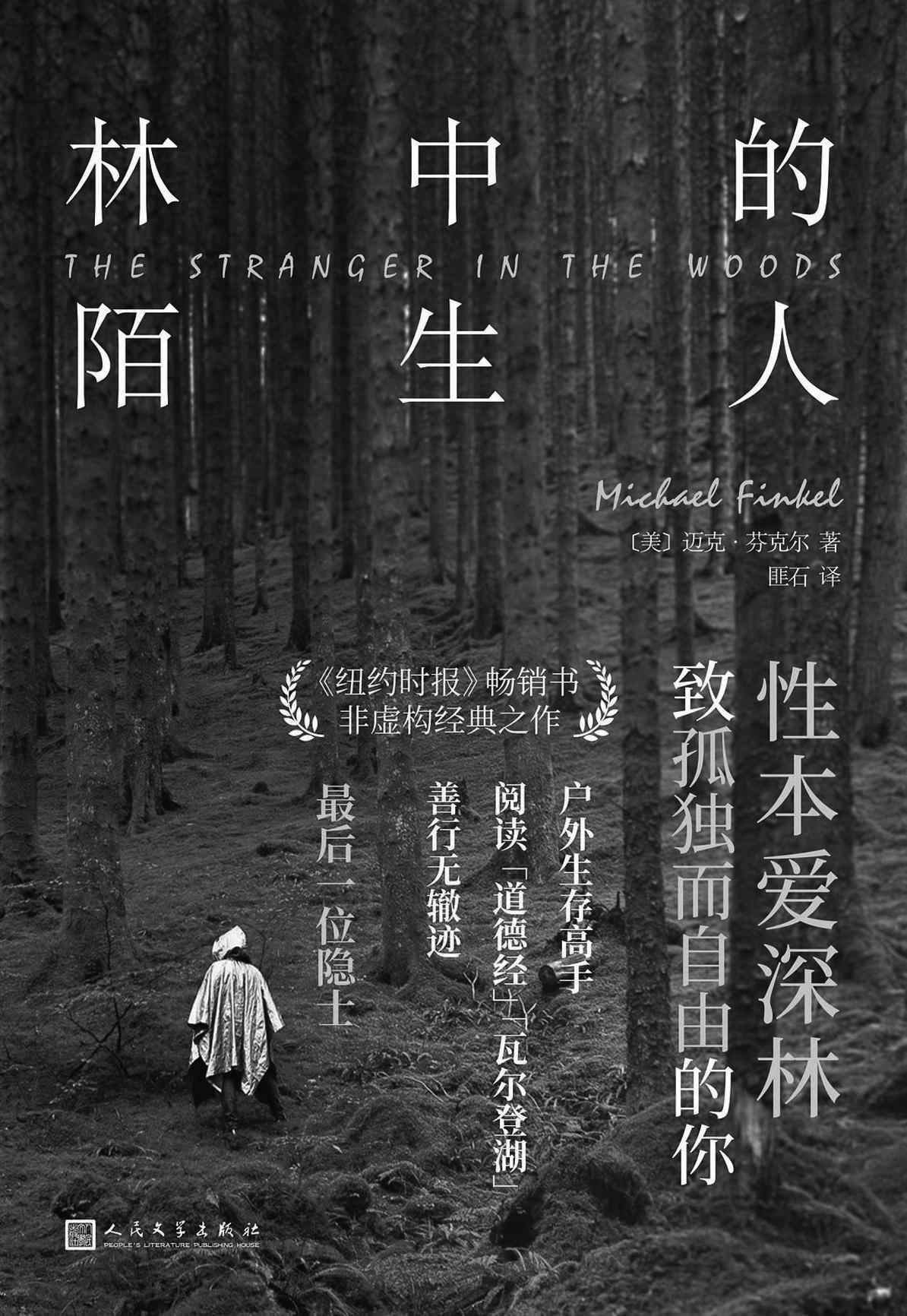

□陆远

同样是林中隐士,亨利·梭罗声闻天下,克里斯多夫·奈特却寂寂无名,不过这并不影响后者对前者的不屑一顾——在奈特看来,梭罗实在算不上一个“真正的隐士”,最多是个“业余爱好者”。在瓦尔登湖边“隐居”的两年零两个月时间里,梭罗常和母亲一起用餐,他还要招待络绎不绝的来访者,至于把湖畔经历写成一本畅销书,“把自己的思想包装成一件商品”,更与真隐士应该做的事背道而驰,因为这些举动都是指向外部社会的,仿佛在向世人大喊:“我在这里!”

奈特本人正好相反,1986年春天,20岁的他没有和任何人打招呼,独自走进离家不远的缅因州中部小镇罗马镇北塘森林。之所以做出这个决定,是因为他在反复考量之后明白了一件事:自己这一辈子只有在独处时才感到舒服,与另外任何一个人见面,都像是一场巨大的冲突,令人沮丧。从那以后,奈特堵在荒野中独自生活了将近10000个夜晚。直到2013年4月4日在附近度假营地盗窃食物时被捕,在27年时间里,除了与一位不期而遇的徒步者说了一个单词“hello”以外,奈特没有与任何一个人接触,没有再说过一句话,据事后采访他的记者迈克·芬克尔估计,古今中外的隐士们,没有一个与世隔绝的时间超过奈特,他是“整个人类史上已知的最孤单的人”。

芬克尔对隐逸文化素有兴趣,根据他的研究,自人类能够书写以来,就一直记录着隐士的事迹:从心怀种种不满的抗议者到各种类型的宗教隐修者,再到如梭罗那样通过独处找寻艺术的自由、科学的洞见或者“自我”的探求者,每种文明在各个历史阶段都有人寻求避世独居。柏拉图、笛卡尔、克尔凯郭尔、达尔文、爱迪生、勃朗特姐妹、梵高、卡夫卡等等,都曾被视作孤独的隐士,《白鲸》的作者梅尔维尔说,“所有深刻的事物都是在沉默之后出现的”。然而,奈特和他们所有人都不一样,在将近三分之一个世纪的隐居生涯里,他“完全背向这个社会”,没有写下过一句话,用芬克尔的话说,他似乎“超越了所有的界限,一头扎到了那口井的底部,抵达了神秘的内心最深处”。社会学把人视作群居的动物,但奈特的经历似乎给所有社会学家、心理学家和人类学家出了个难题,也同样让芬克尔既好奇又困惑,基于大量采访、调查和思考,他写成了《林中的陌生人》。

为什么一个聪明的年轻人,有一份不错的工作,刚买了部新车,却要选择抛弃这个世界?某种程度上,这样的行为比自杀还要决绝,因为不仅在向世界宣告“我不存在了”,还要时刻克制自己重新成为社会成员的冲动。

一些心理学家倾向于从原生家庭中找到蛛丝马迹,但是奈特的父母和睦,兄弟友好,他从没经历过性虐待、家暴或者其他什么童年创伤,奈特也没有性别困惑,更不是为了逃避惩罚。另一些心理学家则认为是奈特本人出现了器质性的病变,比如阿斯伯格综合征(自闭症的一种)、抑郁、分裂型人格障碍或者脑部有异样,但是更多的学者认为,在长期独居生活中,奈特表现出高超的规划与协调生活的能力,他把露营地收拾得整整齐齐,自己也干净体面(尽管27年里他没有洗过一个热水澡),完全不像一个自闭症或精神分裂患者。

不仅如此,奈特的经历似乎也对长期以来人们笃信的社会生物学说提出挑战。进化心理学和人类学都认为,社会交往与合作是人类物种得以迅速强大的主要原因,上世纪50年代以来的一系列实验也证明,社会生活被长期剥夺,会对大脑产生不可逆转损伤。然而对奈特来说,从离群索居中获得的快感和慰藉却是无与伦比的,对此,学者们似乎也束手无策。

事实上,遗世独立的圣人也好,精神失常的疯子也罢,奈特的经历并不具备群体代表性,却从另外的角度给人启发——现代世界像一辆脱缰的马车,莽莽撞撞地向前冲去。马车上的每个人,拼尽全力却仍胆战心惊。为了不被甩下车去,我们大半生禁锢在办公室的小隔间里,每天消耗在电脑桌前。奈特说他不能理解的是,为什么“砍伐树木就象征着锐意进取,而每天在林间徜徉就代表消极厌世”。奈特坚持认为,他选择隐居生活,并不意味着逃避,更不是对消费社会无声的批评,只是希望选择一条不同的道路。他并不试图“寻找自我”,而是尝试“失去自我”。生活世界里,每个人总戴着一副社交面具,而在森林深处,奈特放弃了所有自欺欺人的花招,他放弃了身份,放弃了名字,甚至没有一面镜子。结果是出人意料:就像爱默生说的那样:我什么也不是,却看见了一切;我谁也不是,却成了所有人。用一种浪漫的说法,也许正是在密林深处,奈特获得了真正的自由。