□萧平

我曾两次与黄公望《富春山居图》亲密接触,第一次是1996年在纽约大都会博物馆;第二次是2011年6月在台北故宫博物院。前次仅看到了《无用师卷》,第二次则是《无用师卷》与《剩山图》之合璧,还同时看到了曾被乾隆误判为真迹的《子明卷》及数家临仿本。欣幸之中,想到了一些问题,述如下。

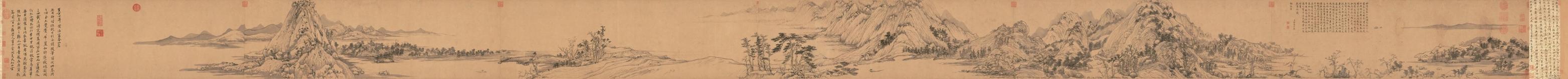

《富春山居图》为元代大画家黄公望于1350年创作的山水长卷,在高33厘米,长约700厘米的画卷里,画家以轻松的笔调,描绘了富春江沿岸的自然景色与生活状态,表现出作为隐者的黄公望“超然物外,物我两忘”的生命情怀。在艺术上,以书入画,拓展了笔墨的表现力,开创了抒情写意的新境界,在中国文人画传承中具有承前启后的重要价值,是中国山水画史上的一件旷世名作。

黄公望(1269—1354),字子久,号一峰,又号大痴。江苏常熟人,本姓陆,自幼家境贫寒,父母无力抚养。永嘉九十岁老翁黄乐,无子嗣,收养了陆家这个孩子为义子,黄翁高兴地说:“黄公望子久矣!”这便是孩子取名“黄公望”,字“子久”的来历。黄公望虽出身低微,但他奋发上进,博涉经史,多才多艺。年轻时曾在府衙里任办理文书的小吏,中年被引荐入京师任职,后因案受牵连入狱。五十岁出狱后放弃功名,浪迹于江湖之间,以道士为业,并寄情书画为乐。他经常游历于苏州、杭州、松江、富春等地,游历所见,皆化作胸中丘壑。在元至正七年,他前后用了四年时间,为他的同门师兄弟一个叫“无用”的道士,画了这幅《富春山居图》。一幅画何以画了三四年?在画家卷尾的题识中,得到了答案:“至正七年(公元1347,时79岁),仆归富春山居,无用师偕往,暇日于南楼援笔写成此卷。兴之所至,不觉叠叠布置如许,逐旋填劄,阅三四载,未得完备。盖因留在山中,而云游在外故尔。今特取回行李中,早晚得暇,当为着笔。无用过虑有巧取豪敚者,俾先识卷末,庶使知其成就之难也。十年(公元1350,时82岁)青龙在庚寅歜节前一日,大痴学人书于云间夏氏知止堂。”从这段题识中传达给我们的信息有三点:一、《富春山居图》是黄公望的晚岁之作,此作完成五年后即去世。二、此画是画给一个叫“无用”的同门师兄弟的,无用担心有“巧取豪夺”者,嘱黄公望在尚未完成的画上先题上自己的名字。三、因常常云游在外,“早晚得暇,当为着笔”,这幅画从其82岁画至85岁,长达三四年时间。