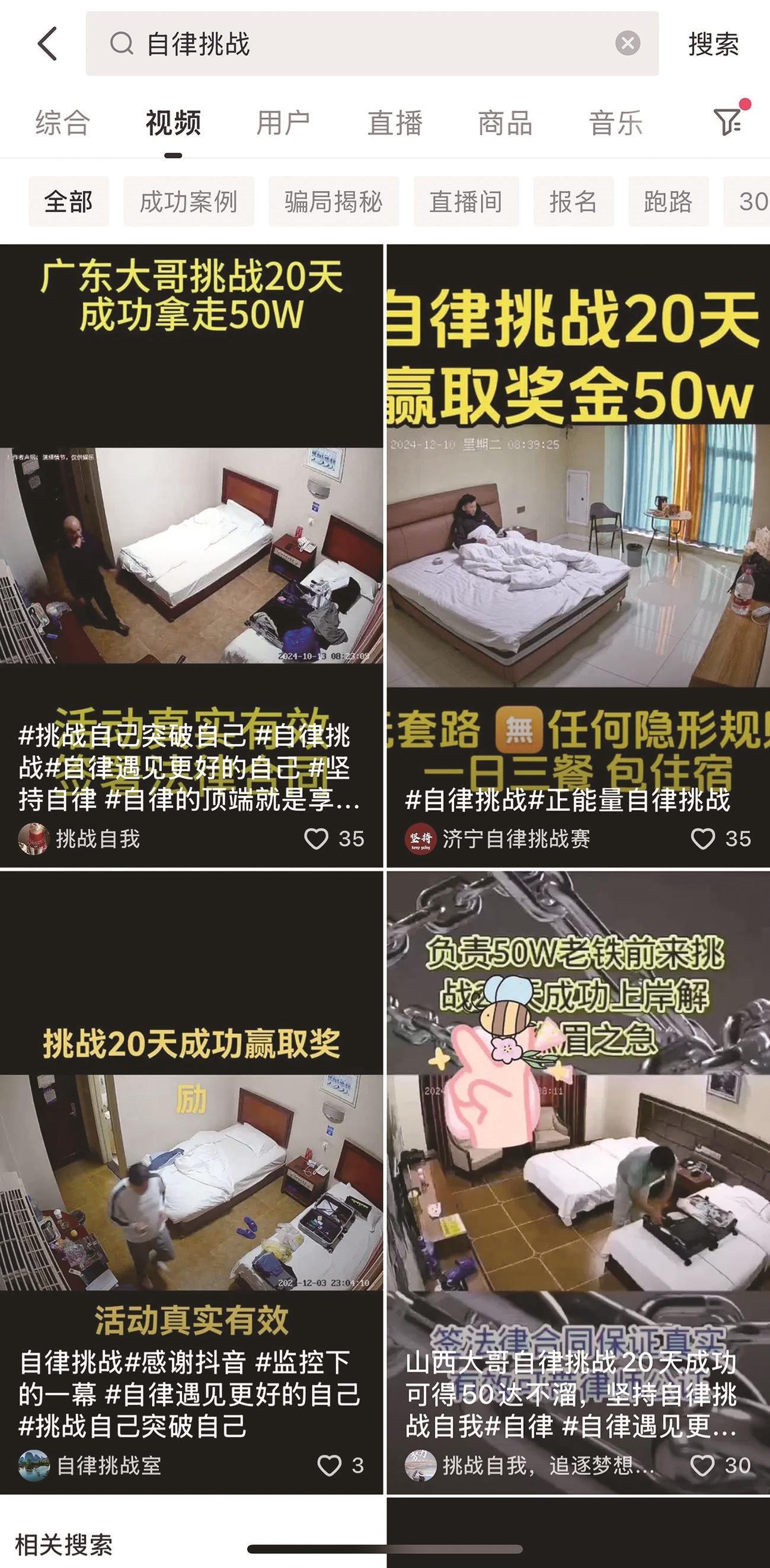

“你觉得自己自律吗?敢不敢接受独处20天拿走50万元的挑战?”……近段时间,有关“自律挑战”的生意凭借短视频的传播,受到不少人关注。搜索发现,这些公司的宣传大多相似,只要独自在酒店房间不与外界接触,遵循一些看似简单的特定规则,就能在一定时间后赢得少则5000元、多则50万元的奖励。

近两日,记者联系多家“自律挑战”公司与多名消费者,揭秘这种看似“天上掉馅饼”的另类生意。

“根本不会那么容易让你成功”

12月11日,记者在短视频社交媒体上查询到多家类似公司,这些公司分布在全国各地,比如盐城、青岛、济宁、南昌、成都、哈尔滨等,大多成立在2年之内。

在添加几家做“自律挑战”生意的公司工作人员后,记者发现,对方一般会先询问消费者的年龄、身体健康状况与所居住城市,然后发过来相应的规则说明或电子合同,上面写有相应的不被允许事项。报名费用多在6000-8000元之间,挑战20-30天最高奖励可达30万元-60万元。还有一些公司会设置阶段性奖励,挑战完成不同的天数,会得到不同的奖金。

以南昌的一家公司为例,他们宣称这是一项正规且合法的商业挑战,活动将在正规酒店举行,全程受到监控记录,确保活动的透明度和公正性。承诺活动中不存在任何隐形规则、套路或不公平条款,所有参赛者都将在平等和公正的基础上参与挑战。

实际上,规则中不被允许的事项种类繁多,比如手机每天可定一次关一次闹钟,闹钟只可看时间不可移动触摸和遮挡(锻炼走路遮挡除外),携带的手机、闹钟不可离开监控范围,手机充电,插拔充电插头位置,24小时内只可插或拔一次;不可以任何形式遮面部不可背对摄像头,如发生遮挡背对摄像头每次不超过3秒;卫生间进入不限次数单次限时不超过15分钟,进入卫生间需面对监控站10秒以上;不可与外界交流和肢体动作交流;不可大声喧哗制造噪声影响其他挑战者等。

“既然是挑战,有成功也有失败,但大多数可能因为不自律而失败。”工作人员表示,毕竟不是做慈善,没有自律的人最好别参加。

今年9月,新疆的张林(化名)无意间在网上刷到一条“自律挑战”的视频,于是抱着试试看的心态加了对方的微信。“对方问我是否‘18-45周岁,身体健康’,然后发过来一些简单的规则,上面写明不限制睡觉时间和次数,还能每天使用6小时手机。”张林说,这家位于成都的公司,看起来挺正规的,挑战开始前会签合同,为了30天30万元的奖励,自己缴了7000元的报名费。

然而刚挑战两天,张林就被认为挑战失败。“有一次睡觉起来,衣服跟裤子之间有些缝隙,就说我露背了,违反了合同里不允许赤裸身体的规定,所以挑战失败。”张林觉得太坑了,这哪是自律挑战,完全是文字游戏,根本不会那么容易让人成功。

“此类挑战容易引发赌徒心理”

事实上,此类挑战早已有之,比如寂寞挑战、隔离挑战、禁闭挑战等。有人一针见血地指出“你盯着人家的奖金,人家要的是你的报名费。”

12月9日,西安市未央区人民法院在开庭前调解了一场张先生对于西安睦邻文化传媒有限公司的起诉。张先生在这家公司进行3次“自律挑战”,屡试屡败,报名费花了2.04万元。

得知张先生的遭遇后,一个亲戚告诉他,“你遇到骗局了,这种挑战的规则听起来简单但根本不可能成功。”张先生随即向公安举报、向市场监管部门投诉了该公司。

其实,参与自律挑战失败的案例有很多。贵阳市观山湖区司法局曝光的一起案例显示,2023年7月28日,孙先生向拓展服务公司支付6000元后,参加挑战30天隔离自律活动,并签订挑战协议,约定15条挑战规则。如挑战成功,拓展服务公司将支付孙先生奖金25万元。就在挑战的第3日,孙先生睡觉时将枕头放置面部,拓展服务公司认为他违反了“不准任意遮挡躲避灯光监控设备”的规则,单方面宣布孙先生挑战失败。

法院审理后认为,本案的争议焦点为孙先生与拓展服务公司签订的挑战协议是否有效。本案中,“交6000元参与活动赢取25万元”,有相当“赌”的成分在内,更类似于射幸行为,此种做法有着极高的功利性,违背了自律挑战的初衷,也与社会主义核心价值观倡导的友善、诚信相抵触,应当给予否定性评价。法院综合双方的过错及损失,判决拓展服务公司退还孙先生5400元。

上海申伦律师事务所夏海龙律师认为,此类行为有点像特殊的博彩行为,很容易引发赌徒心理,也可能助长公众通过小概率、偶然事件不劳而获的想法,从而引发道德上的争议。如果经营者故意设置“消费陷阱”或设定“有失公平”等约定,消费者可以保留证据及时起诉。来源:潮新闻