□李北园

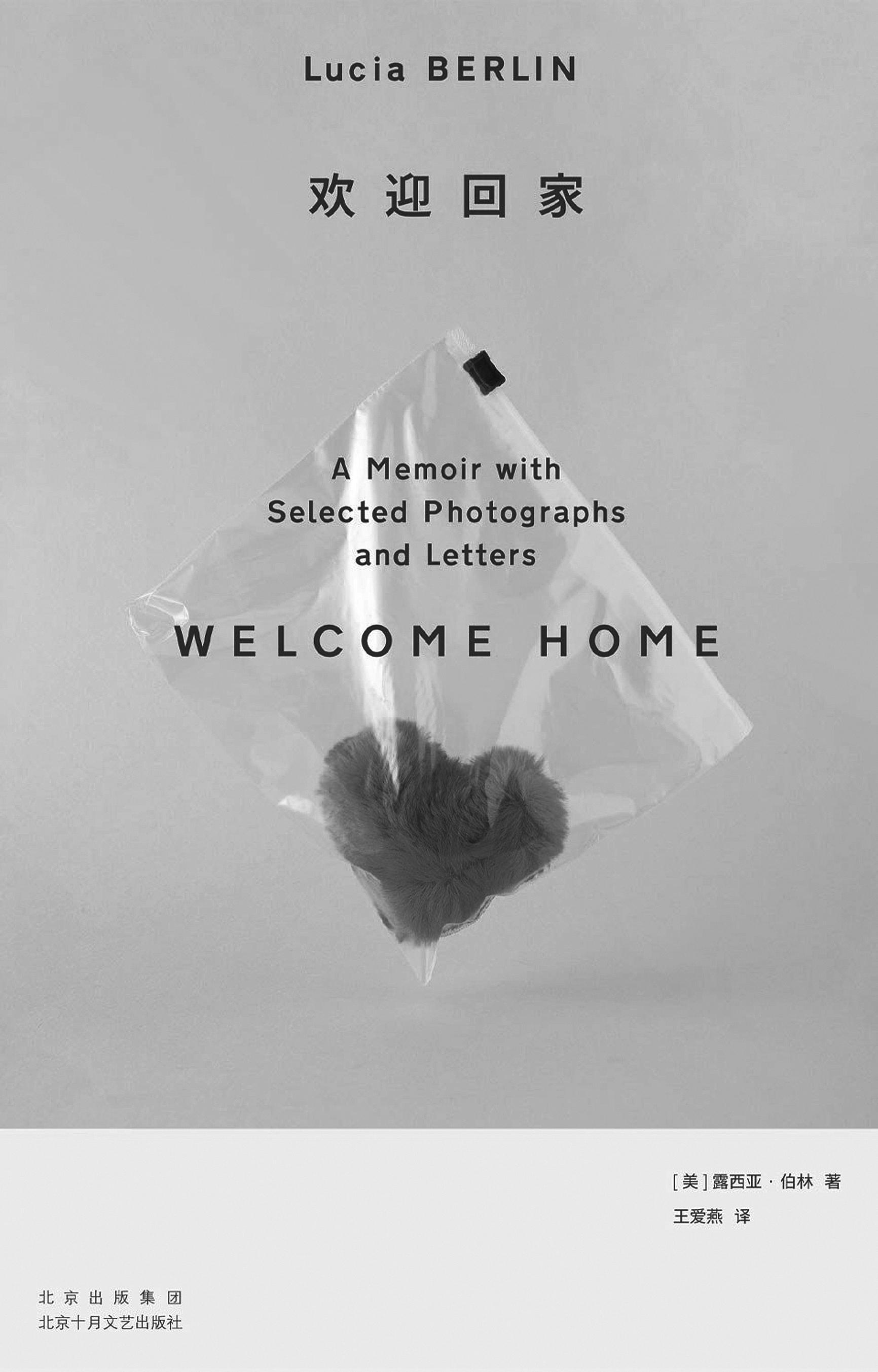

岁月不居,又是年末。这一年,好也罢,坏也罢,回家过年是正经。家是举杯欢庆的地方,也是黯然神伤时疗愈的地方,是人在这个世界上最重要的归属,无论心灵还是身体。毫不夸张地说,古今中外最优秀的作家,无一不是在写“家”的故事。美国传奇女作家露西亚·伯林(1936—2004)有本散文集,就直接以“家”命名,中译本的名字叫作《欢迎回家》,英文版原名则是Welcome Home。

露西亚·伯林1936年出生于阿拉斯加,在美国西部的采矿营地度过了幼年时期,太平洋战争爆发后,她的父亲参军出征,她随母亲迁居到外婆家,再之后又南迁,移居到智利。成年后,露西亚又先后在墨西哥,美国的亚利桑那、新墨西哥、纽约居住过,据她的儿子回忆,他小时候大约每九个月就会搬一次家。不稳定的生活在露西亚的婚姻和家庭关系上有所投射,她有三次失败的婚姻,独自抚养四个儿子长大。为了养家,她从事过各种各样力所能及的职业,从电话接线员、清洁女工到病房管理员、急诊室护士,再到中学西班牙语教师、监狱写作教师等等。露西亚身上具备一种能够打通这些职业的能力,那种能力叫写作。

在为日常生活所累的同时,露西亚一辈子都在奋笔疾书,写出自己和他人的故事。露西亚的二儿子杰夫·伯林回忆幼时情景,“我和哥哥马克在格林威治村的阁楼上骑着小三轮车转圈,母亲则在她那台奥林匹亚打字机上不停地敲打着”。在随后的七八年里,露西亚又生了两个孩子,并且和第三任丈夫离婚。在杰夫·伯林的记忆中,那时候的生活一团糟,但母亲露西亚却写得比以往更多。每次看完喜爱的电视节目,露西亚就会坐在厨房的餐桌旁,手边放一杯波旁威士忌,开始写作,经常一直写到深夜。

写作拯救了露西亚,她一生中共发表76篇短篇小说。这位勤劳的作家生前就已经在文学团体中具有了广泛的影响力,但可惜并未得到大众读者的关注。露西亚逝世11年后,短篇集《清洁女工手册》出版,其中收录了43篇短篇作品,描写了各种各样的人物和生活场景。同为短篇小说家的莉迪亚·戴维斯为这部集子撰写了前言,她说:“我一直有种信念:最好的作家就像奶油,迟早有一天会浮到最上层,获得他们应得的认可——他们的作品会被谈论、引用,走进课堂,搬上舞台,拍成电影,谱上曲子,选入文集。也许,有了眼下这本选集,露西亚·伯林会开始得到她应得的关注。”的确,《清洁女工手册》带露西亚进入大众视野,将迟到的尊敬和喜爱郑重交付。

露西亚的写作内容大多来源于个人的真实生活,如果说《清洁女工手册》还被伪装成以“家”为圆心而向外延展的小说,那么《欢迎回家》则是确凿无疑的写实作品了。《欢迎回家》收入了露西亚·伯林关于“家”的回忆录、与亲友的往来信件和七十余张照片,循着里面细碎闪亮的光泽,作家最真实、细腻、迷人的内心世界被看见。

大半生居无定所的露西亚,在二十九岁之前,就已经辗转三个国家、十八个地方、几十处住所,尽管灾难不断、麻烦频出,但这些住所承载过她的幸福与温柔、眼泪与坚强,于是她将所有住所——包括一辆大众面包车——都称为“家”。2003年,就在去世前一年,露西亚接受了一次访谈,谈到家,她说:“说来可笑,我在那么多地方生活过……由于频繁搬家,住处对我来说,非常非常重要。我也一直在寻找……寻找一个家。”

露西亚写自己婴儿时期在阿拉斯加的家:“他们说那是一栋温馨的小房子,有许多窗户和几个敦实的柴炉,纱窗紧闭,以抵挡蚊虫。房子面朝海湾,看得见落日、繁星和耀眼的北极光。妈妈轻轻摇晃着我,凝望着下面的港口……”她写在墨西哥住过的帕拉帕,那是一种用棕榈叶做屋顶、用木材支撑的开放式房屋:“这所屋子具有维多利亚时代古老渡船般的威严,因此得名‘梦幻之船’。棚内凉爽宜人,棚顶宽阔,用高高的硬木房柱支撑,横梁用木薯藤捆扎固定。这所房舍就像一座大讲堂,尤其在夜晚,透过棚屋连接处如同天窗般的缝隙,星星月亮在夜空中幽幽地闪着光。”她写在外婆家和家人的团聚:“那次团聚是在圣诞节,除了一屋子挤进三十个人,还发生了些其他事。首先,家里所有人都盼着舅妈死掉。她和舅舅一直非常幸福,他们相亲相爱,身体健康,但后来她得了场大病,十分痛苦,无时无刻不感到疼痛。”

乡关何处?在露西亚的文字里,有亲人的地方就是“家”,情感寄托的所在就是家。她坦诚、克制地书写着生命里的美好与痛苦,在漂泊之中从未放弃寻找“家”。她的每一个读者都能在露西亚的文字里,观察到属于自己的“家”。