□思郁

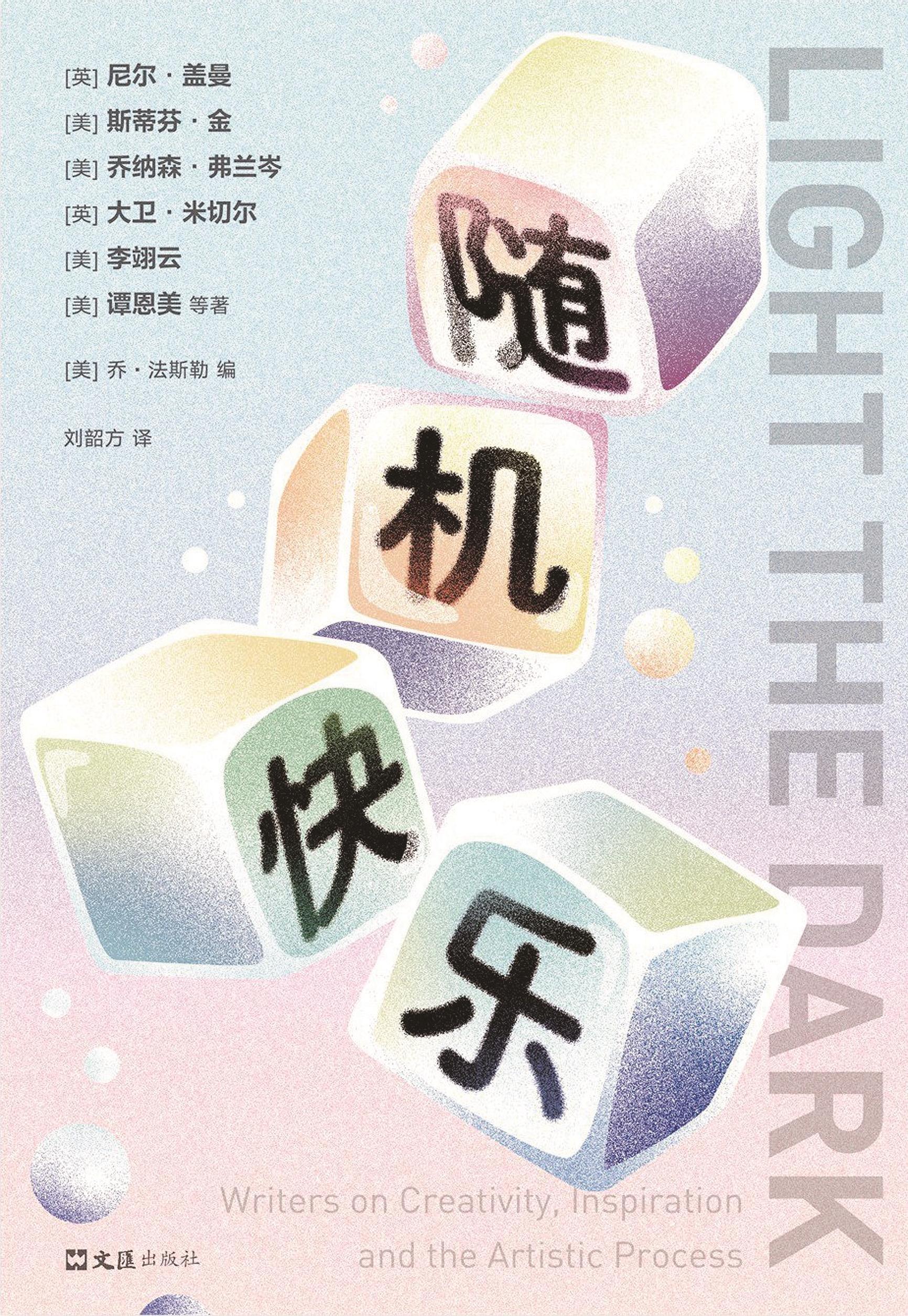

《大西洋月刊》上有个著名的线上访谈节目叫《由心而生》。这个节目的编辑和主持人是美国作家乔·法斯勒,他会请那些作家和艺术家从文学作品中挑选出自己最为喜欢的段落,或者选出那些在阅读生涯中最能打动人、让他们念念不忘的文字,解读这段文字对他们的创作生涯产生的影响。这些访谈最终落在了纸面上,结集成书叫《随机快乐》。

这本书选的作家有很多是我们熟悉的,比如斯蒂芬·金、大卫·米切尔、乔纳森·弗兰岑等等,但大部分的作家都是美国本土,或者相对不太知名的作家。当然,作家的知名度并不重要,重要的是他们谈论的这个话题是否能打动人。这本书非常好的一点就在这里,你可以看到每个作家如何认真解读一首诗歌的片段、一篇小说的某个段落,甚至一句话,对他们产生的影响。几乎每一篇都是文本细读的典范,相对于职业的文学评论家,作家本人的解读更具有私密性,也更令人信服,甚至我们能从中发现他们写作的灵感,创作的源头。

比如越南裔美国作家阮清越在文中提到,2011年他打算创作一本新作,但是一直找不到自己的声音,他试过了各种开篇、各种场景,但总是觉得不对。他买了一本安东尼奥·洛博·安图内斯的小说《世界尽头的土地上》,每天早上都会读上几页,慢慢找到了写作的冲动。有天,他正在读这本书的时候,脑中就冒出了一句话:“我是个间谍,是个潜伏者,是个幽灵,是个双面人。”这句话有如神助一样出现在脑海里,他意识到这就是那个声音。而他要做的就是跟随这个声音,继续写下去。这就变成了他后来获得普利策奖的作品《同情者》的开篇。一本书如何影响了一个作家,大概就在这里。法斯勒在书中引用了诺奖得主帕慕克的小说《新人生》中的那句话非常贴切:有一天,我读了一本书,人生就此发生了改变。

这里面有我非常喜欢的部分,一个作家因为另一个作家的一本书、一首诗、一句话找到了属于自己的创作。文学的影响力和传承,如此清晰地展现出来。某种程度上,这本书中的每一篇文章都是向一位作家致敬,向一种文学的传统致敬。我们也许会相信“影响的焦虑”,认为传统是一种压迫,驱使作家们不得不付出更多的艰辛,超越自我。但传统在这本书上得到更为细腻的展现,与其说这是一种影响的焦虑,倒不如说一种影响的致敬。

读这本书的时候,更容易想到自己会受到哪些作家的影响,哪些文学作品或者一个段落让自己念念不忘。正如书中很多的作家都会提到自己阅读启蒙时期读到的那些书。我经常举一个非常不起眼的例子。小时候囿于条件有限,正统的书籍不多,于是读了很多武侠小说。众多粗制滥造的垃圾作品中,你也很容易区分好作家与差作家之间的区别。当年读到了金庸的《神雕侠侣》,第三十二回“情是何物”的最后一段:“某一日风雨如晦,杨过心有所感,当下腰悬木剑,身披蔽袍,一人一雕,悄然而去,自此足迹所至,踏遍了中原江南之地。”我记得当年读的这本还是一个旁批本,这一段的旁批中说“一句话写尽十年事”,概括得恰如其分。这段话让我充分领略到了汉语写作的真正魅力。原来一个简单的句子可以蕴含如此众多的信息,角色的成长,时间的流逝,空间的转换,都在一个句子里得到完美的展现。而能够写出这样的句子的作家,自然也成为了我们的仰慕者。这样写作犹如金砾一般,总在那些杂乱的文字中凸显出来。

《随机快乐》中的众多文章都提到了背诵的魅力。我们小时候背诵过的诗歌和句子总是印刻在脑海里。时间和阅历到了,它们总会自发地冒出来,生发出独具的魅力,让我们反复吟诵,仔细琢磨其中的滋味。直到多年之后,我们才会后悔,为什么早年不多背诵一些经典的诗歌。正如书中有一篇我非常喜欢的,美国的桂冠诗人比利·柯林斯解读叶芝诗歌的《直抵心灵深处》。柯林斯说大学期间第一次读到了叶芝的诗歌《茵纳斯弗利岛》就此难忘。他还说,当我们听到一首歌会很自然地哼唱它,但是对一首诗来说,你需要下定决心去背诵它,反复吟诵它,这才是读诗的快乐。他说了一句话非常形象,“诗歌是被写出来替换书页上的寂静的”,只有当你开始背诵它,把一首诗内化,将它变成自己的所有物,变成某种被你置于内心的东西,你才能真正拥有这首诗。他还提到,好的诗歌应该是清晰与神秘的混合体,坏的诗歌总是试图永远保持神秘,而好的诗歌总会引诱你去读它,吟诵它,分析它,让它发出声音,只有如此,你才能真正听到它穿越历史的长河发出的回响。

好的作品会持续影响我们的人生。