清代的宫廷玉作是清宫内务府造办处下属的一个作坊。内务府是清代管理皇家大小事务的总机构,皇家的衣、食、住、行等各种事务,都归内务府管辖和承办。起初,内务府在紫禁城内廷养心殿置造办活计处,简称造办处。康熙三十年十月(1691年),除裱房等留在养心殿内,其余的活计都迁到了慈宁宫茶饭房,康熙三十二年(1693年)开始设立各门类作坊,康熙四十七年(1708年),所有活计全部迁出了养心殿,部分作坊设在了慈宁宫南、白虎殿北一带的青瓦建筑里,负责制造各种物品。这个地方就在现在故宫慈宁宫区的南面,冰窖后面那片地方。根据《内务府造办处各作成做活计清档》记载,雍正元年(1723年)造办处的各作坊中就有玉作,说明它是从康熙朝延续而来的。

在圆明园和紫禁城中均有个叫“如意馆”的地方。这两个如意馆内也都曾设有玉作,归属造办处管理。圆明园中的如意馆在“洞天深处”景区,“如意馆”匾额为雍正御书,现在已成为一片平地。紫禁城内的“如意馆”在北五所内,目前不对外开放。如意馆也是清宫的画院所在,西洋画师郎世宁、王致诚,以及众多中国画师均先后供职于此。乾隆初期,就已经有好手玉匠进内琢玉。

乾隆四年(1739年)的造办处活计档里开始有启祥宫制作玉器的记载。所以,紫禁城内造办处玉作、如意馆、启祥宫三处都为皇家生产玉器,只是分工有所区别。这些玉作都实施严密而有效的管理制度。

北京在元明时期就是玉器制造的集中地,有着自己的工匠,称为“北匠”,相对地,那些来自苏州等南方民间玉作的工匠则称为“南匠”。清宫造办处的玉匠主要就是由北匠、南匠组成,北匠中有满族八旗的家内匠,有时也有回子匠。宫廷玉作一般保持四五人的规模,但有时会因为特殊需要外雇工匠,人员猛增。如乾隆十一年(1746年)二月二十八日,因“玉匠短少,活计甚多”,通过太监胡世杰转奏,准许“外雇几个匠役成做”。

玉匠中著名的玉工都是南匠,如都志通、姚宗仁、邹景德、朱彩、朱时云、朱永泰等等,他们大多数由苏州织造选送,工艺水平很高。这里有擅长刻字的玉匠朱时云、朱永泰等,擅长鉴定、能指点“学手玉匠”的姚宗仁等。玉匠中能画样、选料者做领班,来自苏州的南匠姚宗仁、邹景德等就是这样的领班。

乾隆皇帝对领班工匠相当看重,常常会就一些重要的器物找他们讨论。这里有一个很有趣的故事。一次,乾隆皇帝看到了一件白玉双婴耳杯,玉杯高5.6厘米,最宽10厘米,口径6.5厘米,并不是特别大。杯子的两侧以两个小童子为耳,童子身穿米字纹的小花袄,面带微笑,双手攀于玉杯口沿,脚下踩于祥云之上。玉杯造型颇具古风,人物则有宋代童子的风格。玉杯的表面有染色做旧,因为工艺精湛,做旧也十分到位,真假难辨。乾隆皇帝十分疑惑,不敢断定真伪和时代,甚至以为是汉代之物。

于是他叫来了造办处的苏州籍玉工姚宗仁询问,姚宗仁一看此杯就笑了:“嘻,小人之祖所为也。世其业,故识之。”乾隆皇帝十分好奇玉杯的做旧方法,姚宗仁告诉皇帝,这是用了一种姚家秘传的“琥珀烫”技法,具体方法为在玉质不好的地方(如果玉质坚硬,就用小金刚钻在器表打成细密的小麻点)涂上琥珀液,用微火烧烤,夜以继日,一年多时间才能将琥珀的颜色慢慢煨进玉杯的玉质里(原文:“以琥珀滋涂而渍之其于火也,勿烈勿熄,夜以继日,必经年而后业成”)。这种琥珀烤色工艺在康熙时十分流行,至乾隆时知道其法的人已经很少。姚宗仁的祖父是康熙年间的苏州玉工,所以此杯其实成器于康熙时期。

乾隆听后啧啧称奇,于是写下《玉杯记》一文,将与姚宗仁的对话记录在案,制成册页,并命人给玉杯配了一个檀香木座,放于锦匣之中,同时将册页、玉杯等一起放入黑漆描金漆盒内,传之后世。目前这件玉杯以及成套的包装还完整地保存在故宫博物院。

姚宗仁是乾隆早期宫廷中非常活跃的一名玉工,也是乾隆皇帝非常欣赏的一位苏州籍玉工,他的治玉技能以及识古鉴玉的才能被皇帝所赏识,在造办处玉匠中拿的工银也最多。目前我们还能在故宫博物院的藏品中找到姚宗仁制作的玉器。如乾隆十一年(1746年)姚宗仁制作了一件黄玉龙凤纹联璧,造办处档案中称其为“日月合璧合符”。两璧为一块玉料制作,采用活环连接,璧芯镂雕为太极和云纹的活芯,构思精巧,制作的工艺难度很高,体现了姚宗仁高超的玉雕水平。

乾隆皇帝对苏州工匠一向偏爱重视,常常叫苏州织造送好手工匠入宫服役。所以要征调苏州玉工的原因,从档案看主要是苏州玉工技术“精练”,而北京刻手非常“草率”,正如乾隆诗中所说:“相质制器施琢剖,专诸巷益出妙手。”苏州专诸巷是江南治玉业聚集的地方,苏州玉工雕琢风格典雅纤细,较之北京工手所做的玉器更为精致,他们常常被招至北京为满蒙贵族雕琢玉器,并令其传授技术。所以全国最好的玉工——苏州玉匠成为宫中治玉主力也在情理之中。

这些选送上来的玉工本就是地方上技术最好的工匠,到了宫廷以后,他们眼界大开,不仅工匠之间可以切磋技艺,还可以吸取宫廷造办处其他作坊的优势,取长补短,甚至有机会看到皇家的收藏品。另外,他们常常和如意馆的画家一起工作,耳濡目染,也得到了很多文人画家的指点。可以说到了宫廷后,这些工匠无论是技艺还是设计水平都有了很大的提高。他们的眼界和层次提升了,又有皇家规范的严格要求,此时的宫廷玉匠已不可与原来的地方工匠同日而语,其工艺及审美设计水平自然成为全国之冠。

最好的工匠自然造就了乾隆玉器的最高品质,这一时期玉器制作的精致细腻程度超过了以往任何时期。

为了适应碾制过程的复杂和精细工艺,宫廷玉器制作也分工较细。造办处有选料、画样、锯钻(包括掏膛,大、小钻)、做坯(做轮廓)、做细(镌刻细节花纹)、光工、刻款、烧古等工种。一件玉器需要这些工种的工匠分工合作才能完成。

画样即对玉料进行设计。针对每一件玉料的因材施艺,画样设计最为重要。南匠都志通、姚宗仁都因具有较高的设计水平而被重视。画样完成后,和玉材一起交其他部门开始制作。锯钻工属于粗工。做细、刻字、烧古因难度较大,工种亦很重要。重要玉器的做坯、做细、磨光等关键环节都要呈览,做完之后也一定要呈览,评定等级,做得好的褒奖,一般的就说“知道了”,看不中的轻则斥责,重则处罚、停俸、减扣工银或者责令赔补等。但是,档案中从来没有发现乾隆皇帝将工匠处死的记载。可见乾隆对手艺工匠还是心存良善的。

在造办处玉工中,有一类比较特殊的工匠,那就是刻字匠。他们专门负责在成品玉器上刻字。由于乾隆皇帝对刻字需求量颇大,为此还专门成立了刻字作,养着专职的刻字工匠。

由于玉料的坚硬和文字的规范,在玉器上刻字一直是治玉工艺中较难的一个工种,普通刻字也就罢了,要想刻出带有书法笔意的字则难上加难。

清以前,虽然历代都出土过一些刻有文字的玉器,但总体数量并不多。相比于流畅的纹饰线条来说,文字的刻画琢磨大多显得不甚规整,除少量的玉牒、玉册、玉印等刻琢文字外,民间治玉很少有带文字的,也说明在玉器上刻字颇有难度。

明清时期,在官窑瓷器的影响下,开始在玉器上琢刻皇帝的年款,只是明代带年款的玉器极为少见。清代这一风气兴盛,雍正、乾隆、嘉庆、道光、同治、光绪、宣统时期都有在玉器上刻年款的现象。如“雍正年制”“大清乾隆年制”“大清乾隆仿古”“乾隆御用”“乾隆年制”“乾隆御咏”“嘉庆年制”等等纪年款均有出现,书体有楷书、隶书、篆书等。不过,乾隆时期,在玉器上刻年款最为兴盛。

因为乾隆皇帝喜欢作诗,在玉器上琢制诗文的风气也十分兴盛,尤其以乾隆御制诗文为多。这些文字少则几十,多则上千,甚至达两千字以上,诗文后面也多刻琢皇帝闲章。

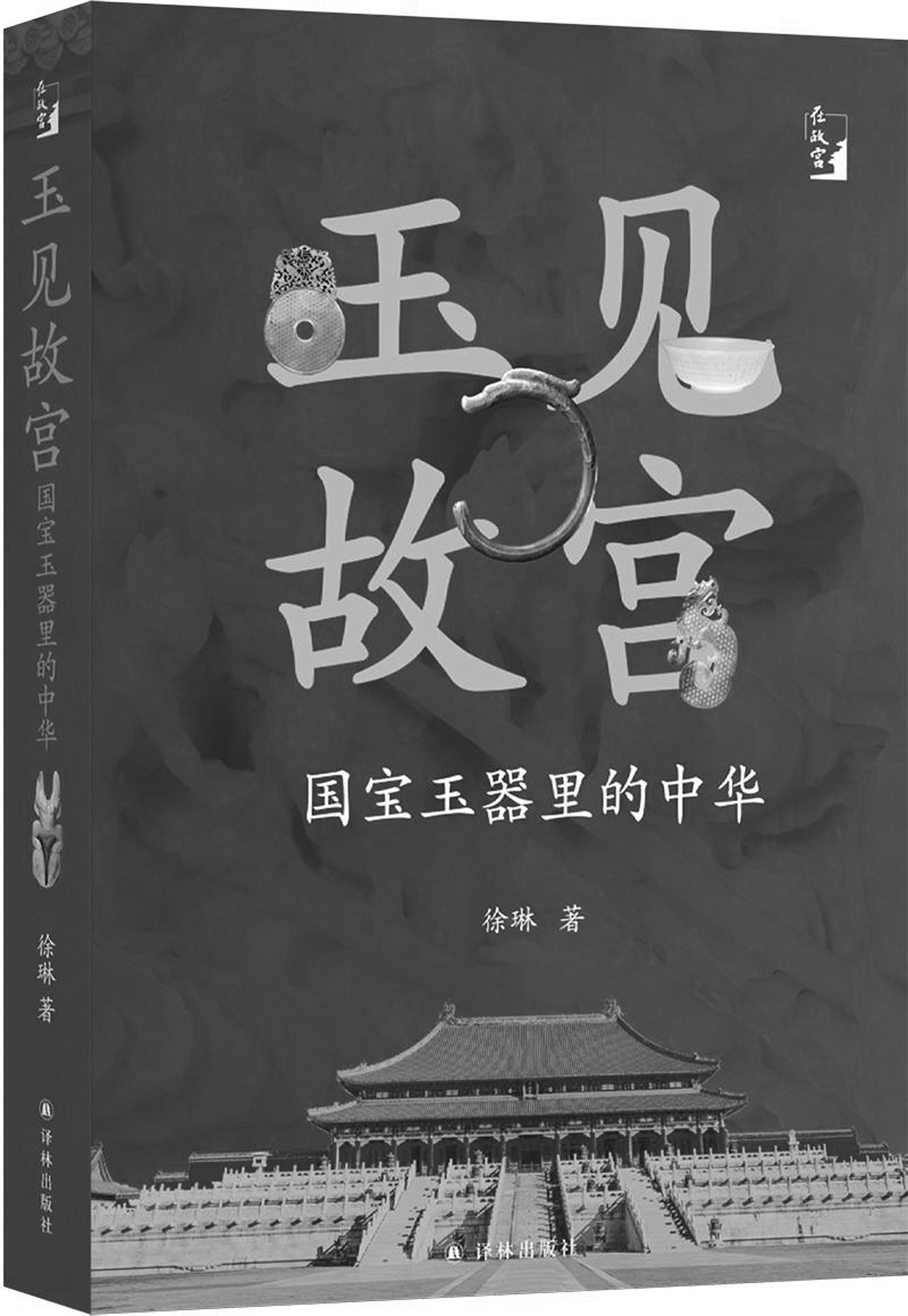

内容简介

玉,是中华文明特殊的标志物。玉文化具有原创性、不可替代性和唯一性。故宫博物院拥有全世界最为完整、丰富的玉器收藏。本书按照时间线索,挑选故宫博物院收藏的最精美、最具代表性的玉器,讲述从新石器时代到明清时期的玉文化故事,以一部故宫玉器通史串联起一部生动的中华文明史,以“玉器”作为切入点,展示未曾间断、生生不息的中华文明。作者在三十余年的博物馆工作中始终致力于玉器与玉文化的研究,通过“库房考古”的方式对故宫收藏的大量玉器进行了分类整理和“再研究”,体现了文博工作者的坚守与钻研精神。

作者简介

徐琳

复旦大学文博专业本科,南京大学美术考古专业方向博士,现工作于故宫博物院器物部,研究馆员。兼任故宫学研究院玉文化研究所所长、中国文物学会玉器专业委员会主任委员。主要研究方向为中国古代玉器、玉文化。先后主持承担一个国家课题和两个院课题,出版专著《中国古代治玉工艺》《古玉的雕工》《汉代玉器研究》;主编《玉器研究》《故宫博物院藏品大系玉器篇——明代》等玉器研究书籍及图录。