12月30日,在即将迎来中国空间站全面建成两周年之际,中国载人航天工程办公室首次公开发布《中国空间站科学研究与应用进展报告》(2024年)。这份“成绩单”亮点满满,产出了大量原创性、前沿性、创新性的进展与成果。

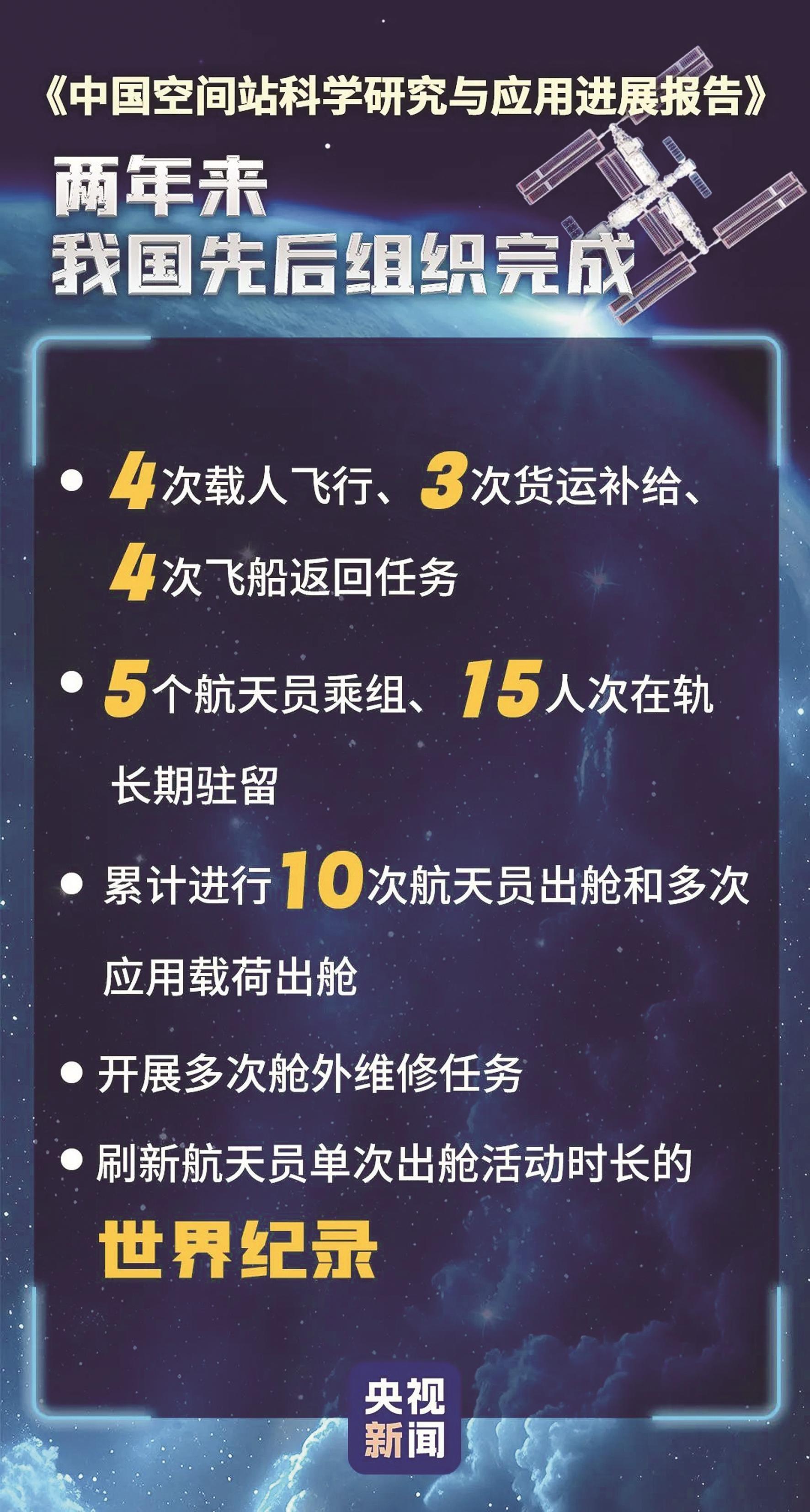

2022年底,中国空间站全面建成。两年来,5个航天员乘组、15人次在轨长期驻留,累计进行10次航天员出舱和多次应用载荷出舱。凭借长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,中国空间站已经成为一座功能强大的太空实验室。

现代快报/现代+记者 是钟寅 综合

身兼数职 “天宫”成绩单满满当当

全面建成两年来,“天宫”可谓是身兼数职的“多面手”。“太空家园”“国家太空实验室”……“天宫”的成绩单上满满当当。

《报告》指出,自1992年立项实施起,中国载人航天工程即提出“造船为建站,建站为应用”的发展理念,邀集组织国内近百位院士、千余一线专家开展长期、深入论证,形成了重点突出、层次清晰的科学与应用任务规划,包括空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用四大研究领域及32个研究主题,持续布局开展系列化科学与应用研究、技术试验。

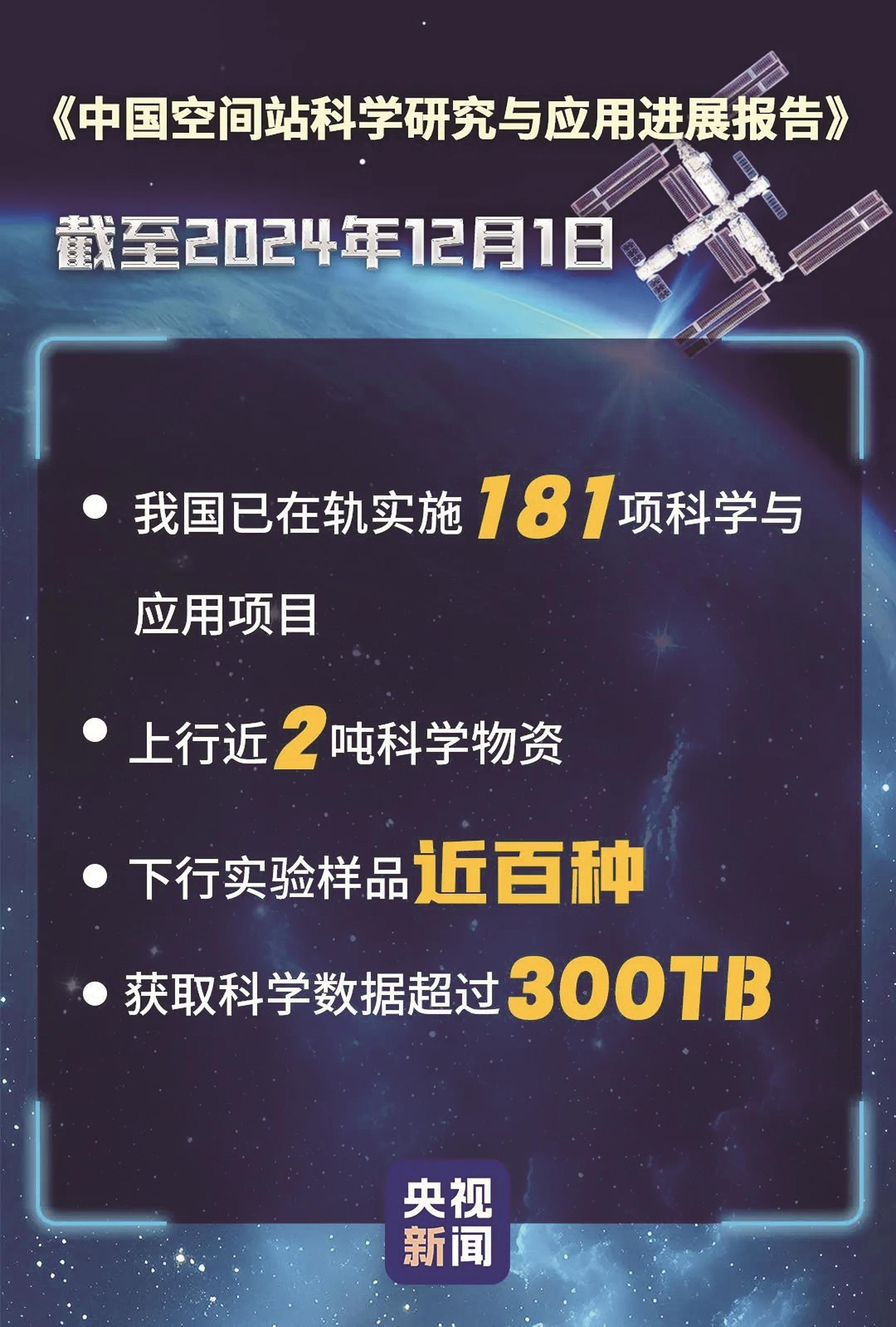

截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施181项科学与应用项目,上行科学与应用任务近两吨实验模块、单元及样品等科学物资,下行空间科学实验样品近百种,获取科学数据超过300TB。取得多项开创性成果:国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源、国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞、国际上首次实现空间微重力条件下的冷原子干涉陀螺、国际上首个建立高通量在轨微生物防控试验平台、国际上空间水生生态系统在轨运行最长时间……

各领域科学团队深度挖掘诸多领域方向,着力攻克系列重大科学命题,产出了系列原创性、前沿性、创新性的进展与成果,累计发表500多篇高水平SCI论文,获得150多项专利,部分成果已实现转移转化与推广应用,显著推动我国空间科学与应用快速发展。

多个首次

“国家太空实验室”成果丰硕

凭借长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,再结合航天员亲身参与、天地往返运输等突出优势,我国空间站已然成为一座珍贵的“国家太空实验室”。

此次发布的《报告》从目前已下行样品、取得研究数据、完成在轨实验、获得突出进展的科学与应用项目中,择优遴选了34项代表性科学研究与应用成果予以介绍。

其中,在空间生命科学与人体研究领域,中国科研团队完成了水稻“从种子到种子”的全生命周期空间培育,在国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源,并在样品返回地面后实现了大田种植。

在斑马鱼实验中,科研团队研制的空间水生生态系统在空间站稳定运行43天,实现了中国在太空培养脊椎动物的突破,获得了国际上空间水生生态系统在轨运行的最长纪录。科学家还通过天地对比发现,斑马鱼在轨出现背腹面颠倒游泳、旋转运动、转圈等空间运动行为异常现象。

中国科研团队还将人工血管芯片送入太空,这是中国首个“太空器官芯片”研究项目,也是国际上首次开展太空人体血管研究的器官芯片项目,为科学有效对抗航天员器官损伤和防护方法提供了理论和实验依据。

作为国家太空实验室,中国空间站将在今后10~15年的运营中陆续开展千余项研究项目,积极开展科学普及和国际合作,广泛凝聚国内外高水平科学团队,促进我国空间科学、空间技术、空间应用全面发展。