我小的时候,似乎没有一次孩子出生、阑尾破裂,或任何其他严重的身体状况不是和暴风雪同时发生的。道路会封闭,把车从积雪下面挖出来也无论如何是不可能的,于是人们不得不套上几匹马,把人送到镇上的医院去。幸运的是那时还有马——正常情况下已经不用养马了,但是战争和汽油限量供给改变了这一切,至少当时是这样。

所以,当我的体侧疼痛发作时,一定是在夜里十一点左右,也一定正刮着一场暴风雪,而且当时我们的马厩里没有马,我们不得不让邻居家的几匹马行动起来,送我去医院。路程不过一英里半,却仍然是一场历险。医生已经在等着了,他准备切除我的阑尾,没有人对此感到惊讶。

那个时候阑尾切除手术是不是比现在更为常见?我知道现在仍然有这样的手术,而且这很有必要,我甚至知道有一个人因为没有及时接受手术而死去。但在我的记忆中,这是不少与我同龄的人必须经历的一种仪式,绝对人数不算多,但也不那么令人意外,而且也许也并不那么让人不开心,因为那意味着不用去上学,还给予了你某种身份,使你暂时与众不同,因为你是被死亡之翼拂过的人。而这一切通常都发生在你人生中还能为这种事感到高兴的时候。

于是,我没有了阑尾,在病床上躺了几天,看着医院窗外的雪阴郁地飘过几株常绿植物。我想我从来没有考虑过父亲将如何支付这样的优待。(我想他卖掉了处理祖父的农场时留下来的一块林地。也许他曾经希望用那块林地捕鸟兽或者制枫糖。或者也许那能让他感到一种难以言说的怀旧乡愁。)

后来我回去上学了,很长时间都不用上体育课,时间长得超出必要,我感到很快活。一个星期六的早晨,我和妈妈单独在厨房的时候,她告诉我说我的阑尾在医院被切除了,正如我所以为的那样,但那不是唯一被切除的东西。医生认为当然有必要拿掉阑尾,但让他担心的主要是一个赘生物。一个像火鸡蛋那么大的肿瘤,妈妈说。

但是别担心,她说,已经过去了。

关于癌症的想法从来没有在我脑袋里出现过,她也从来没有提过。我想,如果是在今天,得知这样的真相后不追问下去,不去探查究竟是不是癌症,这是不可能的。我们想立刻知道是恶性的还是良性的。我们没有谈到这个问题,我能找到的唯一解释就是那个词周围笼罩着一团云雾,就像在提到性的时候一样,甚至更糟。性令人恶心,却一定有令人满足之处——我们知道的确如此,尽管我们的母亲没有意识到——而癌症,哪怕只是提到这个词,你也会想到某种黑暗的正在腐烂的臭不可闻的物体,甚至在把它踢到一边时,你都不愿意看它一眼。

因此我既没有问,也没有人告诉我,我只能假设它是良性的,或者以高超技艺被切除了,因为我现在还活生生地在这儿。我鲜少想起这件事,在我一生中每当需要说明接受过哪些手术时,我都很自然地只说或写“阑尾手术”。

和妈妈的这次谈话大约是在复活节期间,那时所有的暴风雪和堆积如山的雪堆都消失不见了,小溪涨满了水,冲刷着能够冲刷的一切,肆无忌惮的夏天正朝我们逼近。这里的气候从不拖延,也从不慈悲。

在六月上旬炎热的天气里我放假了,因为我的成绩很好,不用参加期末考试。我看上去状态不错,在家里做家务,和平常一样读书,没有人知道我有任何问题。

现在,我必须描述一下我和妹妹卧室里的布置。卧室很小,放不下两张并排的单人床,解决办法就是放一架双层床,有梯子可以让睡在上铺的人爬上去。那个人就是我。我年纪更小的时候喜欢逗弄人,会掀起薄薄床垫的一角,吓唬躺在下铺束手无策的妹妹说要往她身上吐口水。当然妹妹——她叫凯瑟琳——并不是真的束手无策。她可以躲在被单下面,但我的游戏就是一直留神注视,等到她因为憋闷或者好奇而忍不住伸出头来的时候,往她露出来的脸上吐口水,或者像模像样地假装吐口水,激怒她。

这时我已经太大了,确实太大了,不能开这种玩笑了。妹妹九岁,我十四岁。我们之间的关系一直不太稳定。我在不折磨她或用愚蠢的方法戏弄她的时候,就扮演资深顾问的角色,或者讲令人毛骨悚然的故事。我会用收在妈妈嫁妆箱里的旧衣服打扮她,那些衣服要是剪了缝被子太可惜,但穿的话又太过时。我会给她的脸上涂妈妈的旧饼状腮红和香粉,告诉她她是多么漂亮。她很漂亮,毫无疑问,虽然我给她画的脸让她看上去像个古怪的外国娃娃。

我不是想说我完全掌控着她,或者甚至说我们的生活总是紧密地联系在一起。她有自己的朋友,自己的游戏。那些游戏都倾向于模仿家庭生活,而不是寻求刺激。娃娃被放在婴儿车里推出去散步,有时小猫被穿上衣服代替娃娃,猫咪总是发疯似的想要出来。还有那种游戏环节,有人扮演老师,可以打其他人的手腕,让他们假装哭泣,因为他们干了各种违反纪律的事或者蠢事。

我说过,六月份我没去上学,一个人待着,我不记得在我成长过程中的其他任何时候再次经历过那样的日子。我在家里做家务,但到那时为止妈妈的身体还不错,可以做大部分的事情。或者也许当时我们还雇得起她——也就是妈妈所说的女佣,虽然其他所有人都管那女孩叫雇工。不管怎样,我不记得当时有之后那些年的夏天需要应付的成堆的活,那时我心甘情愿地努力干活,尽量让家里保持体面。看上去,当时那个神秘的火鸡蛋一定给了我某种病弱者的形象,因此有一部分时间我可以像个客人一样四处闲逛。

不过没有某种特别的忧虑如影随形。如果忧虑存在,家里没有人能不受影响。这一切都发生在我的内心——感觉自己既无用又奇怪。也不是一直都无用。我记得蹲在那里削胡萝卜苗,每年春天你都得这么做,这样胡萝卜才能正常长大,可以食用。

一定只是因为工作没有像之前和之后的夏天一样,将一天当中的每一个时刻都填满。

也许这就是我的睡眠开始出现问题的原因。 我想,刚开始,那意味着清醒地躺在那里直到午夜时分,并奇怪在家里其他人都陷入睡眠之时,自己为何如此清醒。我会读书,以寻常的方式让自己疲劳,然后关灯,等待。没有人会在这期间叫我,让我关灯睡觉。有生以来第一次(这一定也标志了某种特别的状态)我可以自己决定一件事。

白天的光线消失,深夜的灯光熄灭之后,要过一阵子家里才发生变化。将平日那些待做的、搁置的和业已完成的喧嚣事务放在身后,家变成了一个更为奇怪的地方,家里的人和支配他们生活的工作不见了,周围一切事物的用处消失了,所有的家具都隐匿起来,由于没有任何人关注而不再存在。

你也许认为这是一种解放。开始时也许是的,自由、陌生。但是我失眠的时间渐渐延长,直至整夜无眠,眼睁睁地看着黎明到来,我越来越心烦意乱。我开始念押韵的小诗,后来又念真正的诗歌,刚开始是为了让自己失去知觉,后来几乎是在不自觉地念。这个做法似乎在嘲弄我。当词语变得荒唐,变成最可笑的任意发声,我是在嘲弄我自己。

我不像真正的我了。

我一生中时不时地听人这样形容自己,却没有想过这可能是什么意思。

那么,你以为你是谁?

我也听过这样的说法,却没有将它和任何真正的威胁联系在一起,只是把它当作一种常规的讥讽。

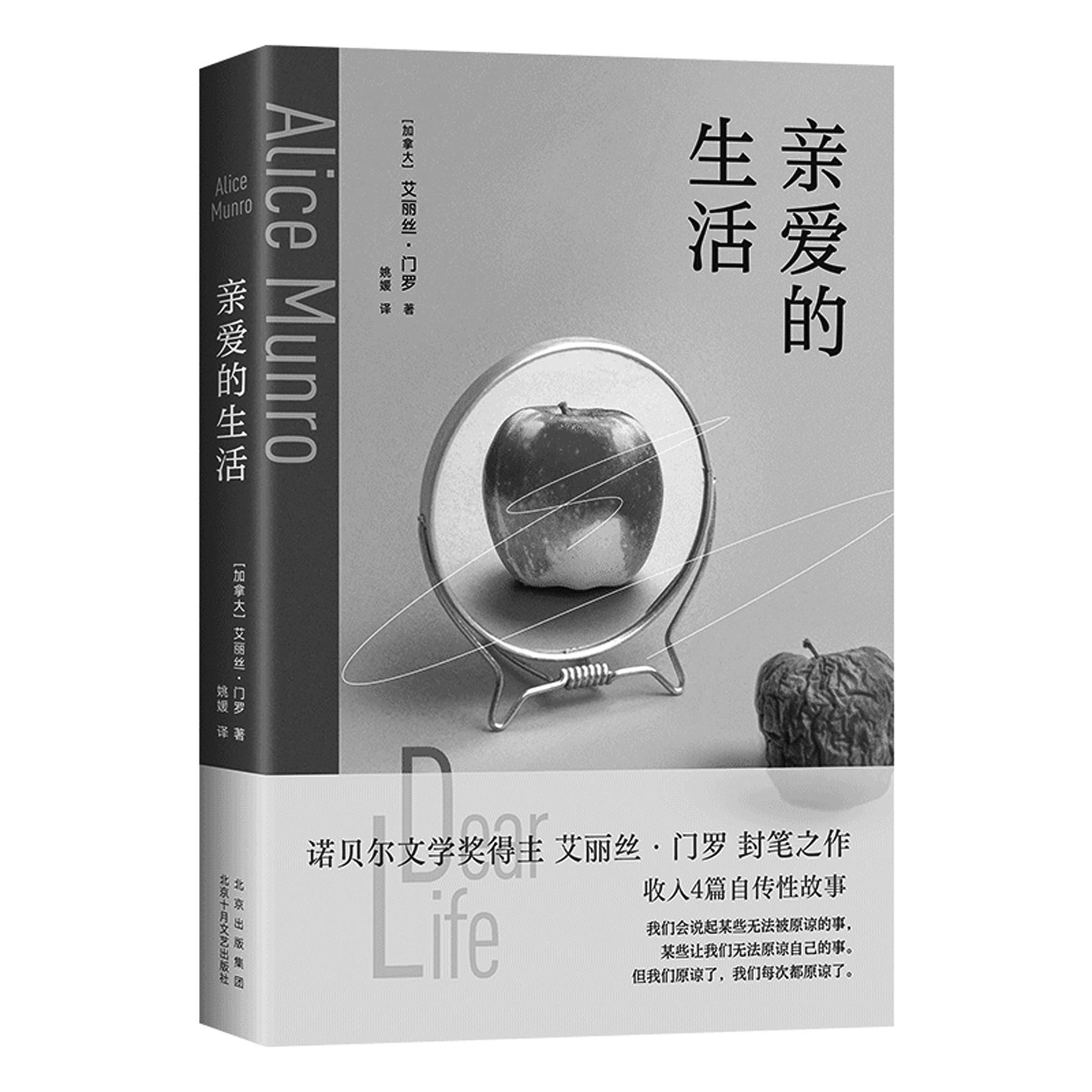

内容简介

《亲爱的生活》收录诺贝尔文学奖得主艾丽丝·门罗最后的十四篇短篇小说。背叛、逃离、欺骗、意外、衰老、死亡、时间——年老赋予这些门罗式母题以独特的视角,也赋予门罗全新的写作主题。在这部途经人生各个阶段的作品集中,门罗站在生命的末尾以回望之姿重解生活的遗憾与亏欠、创痛与温情、失去与原谅。更有四篇首度承认的自传性故事,拼贴塑造作家个性与一生的童年碎片,揭露藏匿于门罗众多故事中的隐秘胎记。

作者简介

艾丽丝·门罗

加拿大作家,当代短篇小说大师。

1931年出生于加拿大安大略省,1968年《快乐影子之舞》初试啼声,迄今出版十余部短篇小说集,将加拿大总督文学奖、吉勒文学奖、英联邦作家奖、全美书评人协会奖等收入囊中。2009年获第3届布克国际奖。2013年获诺贝尔文学奖。代表作有《逃离》《亲爱的生活》《你以为你是谁》等。2024年5月13日于加拿大安大略省去世。