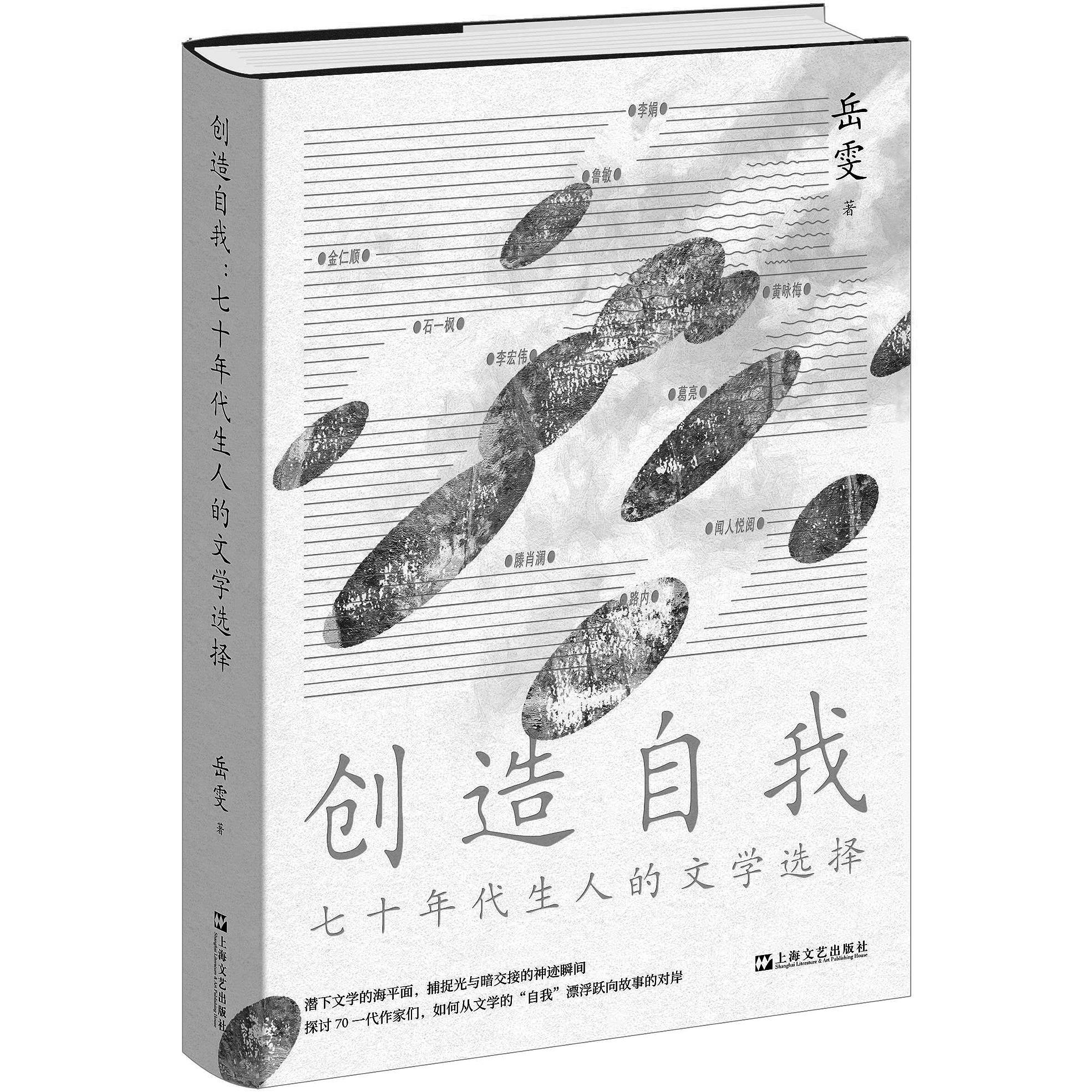

内容简介

《创造自我:七十年代生人的文学选择》为文学博士岳雯的评论新著,本书细读10位作家和他们的代表作品,将文本逐一拆开,潜下文学的海平面,捕捉光与暗交接的神迹瞬间,探讨70后作家们如何从文学的“自我”漂浮跃向故事的对岸,从而完成对消失与永恒、人物与时代的理解。

据说,有人曾对李娟写作的持续性表示担忧,“写了十来年阿勒泰乡村旮旯里琐碎生活和纯粹自然之后,今后怎么写?”仿佛是为了回应这些质疑,李娟在《李娟记》中提出了反驳——“长久以来,我的写作全都围绕个人生活展开。于是常有人替我担心:人的经历是有限的,万一写完了怎么办?我不能理解‘写完’是什么意思。好像写作就是开一瓶饮料,喝完拉倒。可我打开的明明是一条河,滔滔不绝,手忙脚乱也不能汲取其一二。总是这样——写着写着,记忆的某个点突然被刚成形的语言触动,另外的一扇门被打开。推开那扇门,又面对好几条路……对我来说,写作更像是无边无际的旅行,是源源不断的开启和收获。”李娟将这一担忧理解为题材层面的枯竭。在她看来,随着生活之河的流淌,以记叙自我生活为己任的作家是有无限丰富的素材可供采撷的。实际上,这层担忧可以而且应该被从自我塑造这一层面去理解。也就是说,在消费时代,如果我们从作家和读者的关系去考量,那么,作家是生产者,读者是消费者。具体到李娟这一个案,读者是在接受“阿勒泰的李娟”这一文学形象的基础上实现对李娟作品的消费。但是,倘若这一文学形象数十年无变化,始终保持当年的“谐趣横生”,读者恐怕将对此产生审美疲劳。而事实上,这一预言正在慢慢显露它的形状。

在“牧场系列”之后,李娟的读者们在迎来灵动跳脱的随笔集《记一忘三二》之后终于等到了又一部主题性的叙事散文《遥远的向日葵地》。这部散文以“我妈”在南部荒野中种向日葵的经历为表现内容,“我妈”这一人物形象成为主角。在此之前,“我妈”这一人物形象零星地在《我的阿勒泰》和《阿勒泰的角落》里出现过,到了《遥远的向日葵地》中,她成为被集中表现的对象。这可以看作是李娟对于“自我”的一次尝试性扩展。“我妈”和“我”血脉相连,又分享了大致相同的生活经历。但较之于“我”的文艺式的敏感与自省,“我妈”更泼辣,也更强悍。因此,“我妈”成为被观照的对象,某种程度上也是“我”对“自我”的观照。与此同时,“我”也获得了评述、言说的空间和余地。

这个“自我”依然怀抱着对人世和大地的巨大热情。这是李娟一以贯之的主题,也是她深切打动读者的地方。故事是从“我妈”独自在乌伦古河南岸的广阔高地上种了九十亩葵花地开始的。种地这一行为脱离了具体的经济生计的考虑,被充分审美化和象征化了。在李娟看来,种地,其实是在过真正与大地相关的生活。因此,种地过程中遇到的种种艰辛,都是向大地的献祭。“于是整个夏天,她赤身扛锨穿行在葵花地里,晒得一身黢黑,和万物模糊了界线。”“她双脚闷湿,浑身闪光,再也没有人看到她了。她是最强大的一株植物,铁锨是最贵重的权杖。她脚踩雨靴,无所不至。像女王般自由、光荣、权势鼎盛。很久很久以后,当她对我诉说这些事情的时候,我还能感觉到她眉目间的光芒,感觉到她浑身哗然畅行的光合作用,感觉到她贯通终生的耐心与希望。”这个“她”是“我妈”,也是李娟关于“自我”的想象。这一“自我”超越了日常生活,而闪烁着因为与大地相连而分享的光芒。李娟越是着力书写人的力量感,人对于大地的蓬勃欲望,就越是要写出这欲望之后的虚妄。于是,我们看到,两年的艰辛劳作,第四遍播下种子,收获却是如此菲薄。甚至,劳作的人要付出惨烈的代价。

……

李娟曾经说过:“在大雪围拥的安静中,我一遍又一遍翻看这些年的文字,感到非常温暖——我正是这样慢慢地写啊写啊,才成为此刻的自己的。”对于李娟来说,写作既是创造自我的方式,也是参与世界实践的方式。在写作中,她成为“阿勒泰的李娟”;与此同时,“阿勒泰的李娟”也规定了她的写作道路。道路漫长,打破自我的限定对她而言可能是巨大的冒险。但冒险是值得的,因为一个有着持续创作活力的作家正诞生其间。