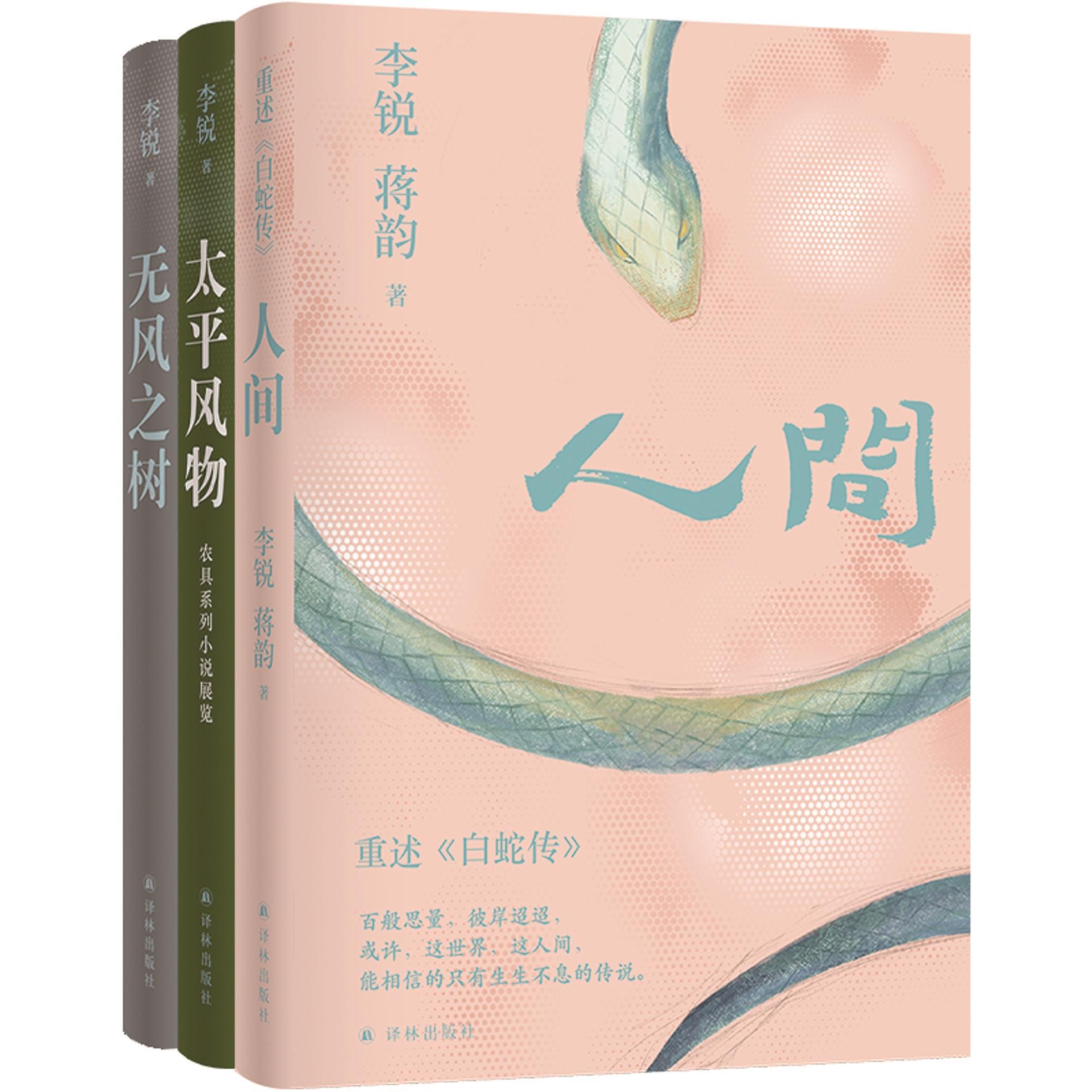

好似是一种巧合,又像是有意为之,李锐重述《白蛇传》的作品《人间》,于蛇年到来之际在译林出版社推出。同时推出的还有吕梁山特色浓郁的农具系列小说《太平风物》和《无风之树》。

辽阔久远的中原大地,寄寓着李锐的文学原乡,重写家喻户晓的《白蛇传》,他亦有意把故事的空间从江南向北方大河边的城郭拓展,借古老神话洞察人性,李锐营造了一个常识之外的未知世界。虽然陌生,却又极具感染力和穿透力。

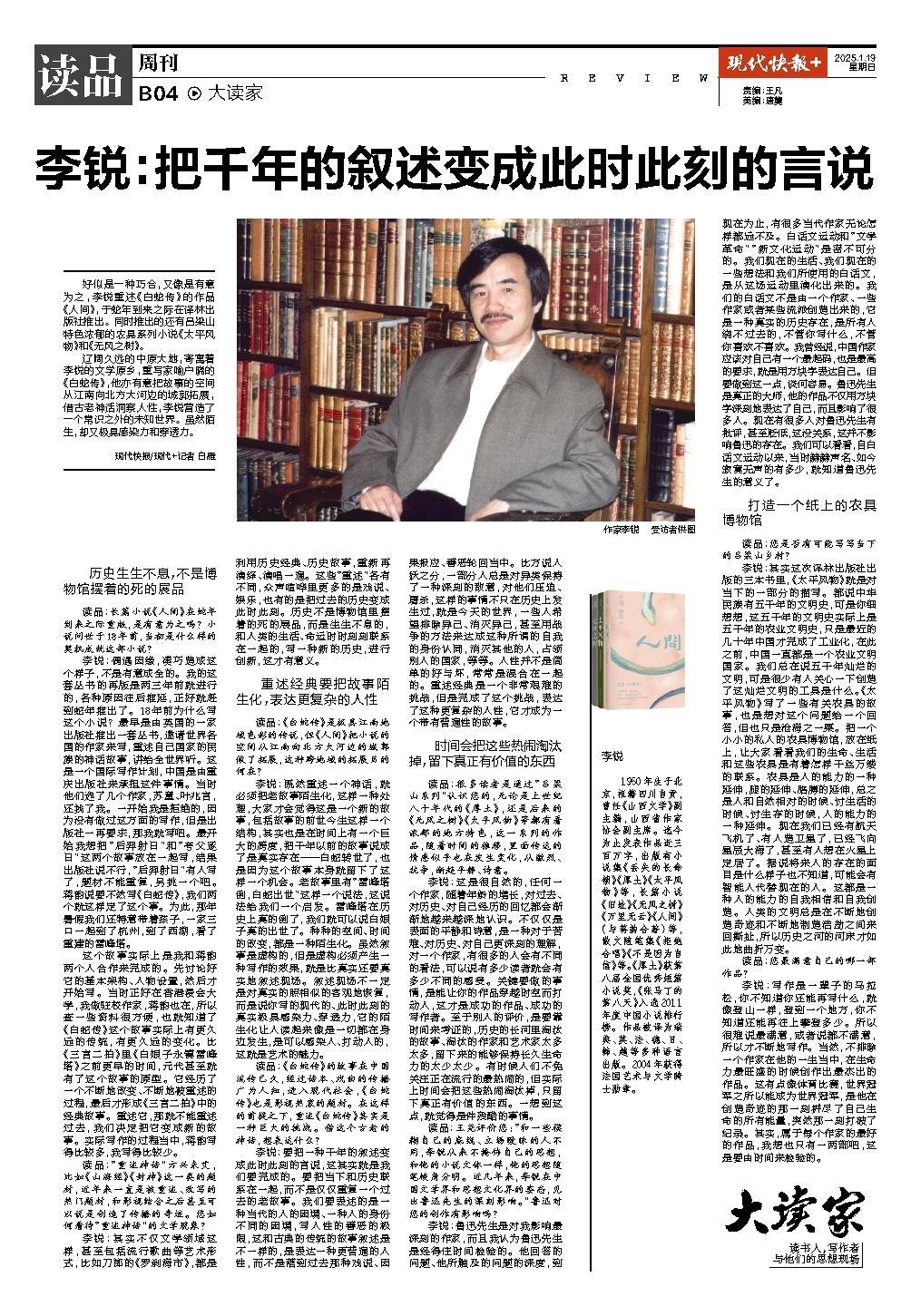

现代快报/现代+记者 白雁

历史生生不息,不是博物馆摆着的死的展品

读品:长篇小说《人间》在蛇年到来之际重版,是有意为之吗?小说问世于18年前,当初是什么样的契机成就这部小说?

李锐:偶遇因缘,凑巧造成这个样子,不是有意成全的。我的这套丛书的再版是两三年前就进行的,各种原因往后推延,正好就赶到蛇年推出了。18年前为什么写这个小说?最早是由英国的一家出版社推出一套丛书,邀请世界各国的作家来写,重述自己国家的民族的神话故事,讲给全世界听。这是一个国际写作计划,中国是由重庆出版社来承担这件事情。当时他们选了几个作家,苏童、叶兆言,还找了我。一开始我是拒绝的,因为没有做过这方面的写作,但是出版社一再要求,那我就写吧。最开始我想把“后羿射日”和“夸父逐日”这两个故事放在一起写,结果出版社说不行,“后羿射日”有人写了,题材不能重复,另挑一个吧。蒋韵说要不然写《白蛇传》,我们两个就这样定了这个事。为此,那年暑假我们还特意带着孩子,一家三口一起到了杭州,到了西湖,看了重建的雷峰塔。

这个故事实际上是我和蒋韵两个人合作来完成的。先讨论好它的基本架构、人物设置,然后才开始写。当时正好在香港浸会大学,我做驻校作家,蒋韵也在,所以查一些资料很方便,也就知道了《白蛇传》这个故事实际上有更久远的传统,有更久远的变化。比《三言二拍》里《白娘子永镇雷峰塔》之前更早的时间,元代甚至就有了这个故事的原型。它经历了一个不断地改变、不断地被重述的过程,最后才形成《三言二拍》中的经典故事。重述它,那就不能重述过去,我们决定把它变成新的故事。实际写作的过程当中,蒋韵写得比较多,我写得比较少。

读品:“重述神话”方兴未艾,比如《山海经》《封神》这一类的题材,近年来一直是被重述、改写的热门题材,和影视结合之后甚至可以说是创造了传播的奇迹。您如何看待“重述神话”的文学现象?

李锐:其实不仅文学领域这样,甚至包括流行歌曲等艺术形式,比如刀郎的《罗刹海市》,都是利用历史经典、历史故事,重新再演绎、演唱一遍。这些“重述”各有不同,众声喧哗里更多的是戏说、娱乐,也有的是把过去的历史变成此时此刻。历史不是博物馆里摆着的死的展品,而是生生不息的,和人类的生活、命运时时刻刻联系在一起的,写一种新的历史,进行创新,这才有意义。

重述经典要把故事陌生化,表达更复杂的人性

读品:《白蛇传》是极具江南地域色彩的传说,但《人间》把小说的空间从江南向北方大河边的城郭做了拓展,这种跨地域的拓展目的何在?

李锐:既然重述一个神话,就必须把老故事陌生化,这样一种处理,大家才会觉得这是一个新的故事,包括故事的前世今生这样一个结构,其实也是在时间上有一个巨大的跨度,把千年以前的故事说成了是真实存在——白蛇转世了,也是因为这个故事本身就留下了这样一个机会。老故事里有“雷峰塔倒,白蛇出世”这样一个说法,这说法给我们一个启发。雷峰塔在历史上真的倒了,我们就可以说白娘子真的出世了。种种的空间、时间的改变,都是一种陌生化。虽然叙事是虚构的,但是虚构必须产生一种写作的效果,就是比真实还要真实地叙述现场。叙述现场不一定是对真实的照相似的客观地恢复,而是说你写的现代的、此时此刻的真实极具感染力、穿透力,它的陌生化让人读起来像是一切都在身边发生,是可以感染人、打动人的,这就是艺术的魅力。

读品:《白蛇传》的故事在中国流传已久,经过话本、戏曲的传播广为人知,进入现代社会,《白蛇传》也是影视热衷的题材。在这样的前提之下,重述《白蛇传》其实是一种巨大的挑战。借这个古老的神话,想表达什么?

李锐:要把一种千年的叙述变成此时此刻的言说,这其实就是我们要完成的。要把当下和历史联系在一起,而不是仅仅重复一个过去的老故事。我们要表述的是一种当代的人的困境、一种人的身份不同的困境,写人性的善恶的极限,这和古典的传统的故事叙述是不一样的,是表达一种更普遍的人性,而不是落到过去那种戏说、因果报应、善恶轮回当中。比方说人妖之分,一部分人总是对异类保持了一种深刻的敌意,对他们压迫、屠杀,这样的事情不只在历史上发生过,就是今天的世界,一些人希望排除异己、消灭异己,甚至用战争的方法来达成这种所谓的自我的身份认同,消灭其他的人,占领别人的国家,等等。人性并不是简单的好与坏,常常是混合在一起的。重述经典是一个非常艰难的挑战,但是完成了这个挑战,表达了这种更复杂的人性,它才成为一个带有普遍性的故事。

时间会把这些热闹淘汰掉,留下真正有价值的东西

读品:很多读者是通过“吕梁山系列”认识您的,无论是上世纪八十年代的《厚土》,还是后来的《无风之树》《太平风物》等都有着浓郁的地方特色,这一系列的作品,随着时间的推移,里面传达的情感似乎也在发生变化,从激烈、抗争,渐趋平静、诗意。

李锐:这是很自然的,任何一个作家,随着年龄的增长,对过去、对历史、对自己经历的回忆都会渐渐地越来越深地认识。不仅仅是表面的平静和诗意,是一种对于苦难、对历史、对自己更深刻的理解,对一个作家,有很多的人会有不同的看法,可以说有多少读者就会有多少不同的感受。关键要做的事情,是能让你的作品穿越时空而打动人,这才是成功的作品、成功的写作者。至于别人的评价,是要靠时间来考证的,历史的长河里淘汰的故事、淘汰的作家和艺术家太多太多,留下来的能够保持长久生命力的太少太少。有时候人们不免关注正在流行的最热闹的,但实际上时间会把这些热闹淘汰掉,只留下真正有价值的东西。一想到这点,就觉得是件残酷的事情。

读品:王尧评价您:“和一些模糊自己的底线、立场暧昧的人不同,李锐从来不掩饰自己的思想,和他的小说文体一样,他的思想随笔棱角分明。近几年来,李锐在中国文学界和思想文化界的姿态,见出鲁迅先生的深刻影响。”鲁迅对您的创作有影响吗?

李锐:鲁迅先生是对我影响最深刻的作家,而且我认为鲁迅先生是经得住时间检验的。他回答的问题、他所触及的问题的深度,到

现在为止,有很多当代作家无论怎样都远不及。白话文运动和“文学革命”“新文化运动”是密不可分的。我们现在的生活、我们现在的一些想法和我们所使用的白话文,是从这场运动里演化出来的。我们的白话文不是由一个作家、一些作家或者某些流派创造出来的,它是一种真实的历史存在,是所有人绕不过去的,不管你写什么,不管你喜欢不喜欢。我曾经说,中国作家应该对自己有一个最起码,也是最高的要求,就是用方块字表达自己。但要做到这一点,谈何容易。鲁迅先生是真正的大师,他的作品不仅用方块字深刻地表达了自己,而且影响了很多人。现在有很多人对鲁迅先生有批评,甚至贬低,这没关系,这并不影响鲁迅的存在。我们可以看看,自白话文运动以来,当时赫赫声名、如今寂寞无声的有多少,就知道鲁迅先生的意义了。

打造一个纸上的农具博物馆

读品:您是否有可能写写当下的吕梁山乡村?

李锐:其实这次译林出版社出版的三本书里,《太平风物》就是对当下的一部分的描写。都说中华民族有五千年的文明史,可是你细想想,这五千年的文明史实际上是五千年的农业文明史,只是最近的几十年中国才完成了工业化,在此之前,中国一直都是一个农业文明国家。我们总在说五千年灿烂的文明,可是很少有人关心一下创造了这灿烂文明的工具是什么。《太平风物》写了一些有关农具的故事,也是想对这个问题给一个回答,但也只是沧海之一粟。把一个小小的私人的农具博物馆,放在纸上,让大家看看我们的生命、生活和这些农具是有着怎样千丝万缕的联系。农具是人的能力的一种延伸,腿的延伸、胳膊的延伸,总之是人和自然相对的时候、讨生活的时候、讨生存的时候,人的能力的一种延伸。现在我们已经有航天飞机了、有人造卫星了,已经飞向星辰大海了,甚至有人想在火星上定居了。据说将来人的存在的面目是什么样子也不知道,可能会有智能人代替现在的人。这都是一种人的能力的自我相信和自我创造。人类的文明总是在不断地创造奇迹和不断地制造浩劫之间来回撕扯,所以历史之河的河床才如此地曲折万变。

读品:您最满意自己的哪一部作品?

李锐:写作是一辈子的马拉松,你不知道你还能再写什么,就像登山一样,登到一个地方,你不知道还能再往上攀登多少。所以很难说最满意,或者说都不满意,所以才不断地写作。当然,不排除一个作家在他的一生当中,在生命力最旺盛的时候创作出最杰出的作品。这有点像体育比赛,世界冠军之所以能成为世界冠军,是他在创造奇迹的那一刻拼尽了自己生命的所有能量,突然那一刻打破了纪录。其实,属于每个作家的最好的作品,我想也只有一两部吧,这是要由时间来检验的。

李锐

1950年生于北京,祖籍四川自贡,曾任《山西文学》副主编,山西省作家协会副主席。迄今为止发表作品近三百万字,出版有小说集《丢失的长命锁》《厚土》《太平风物》等,长篇小说《旧址》《无风之树》《万里无云》《人间》(与蒋韵合著)等,散文随笔集《拒绝合唱》《不是因为自信》等。《厚土》获第八届全国优秀短篇小说奖,《张马丁的第八天》入选2011年度中国小说排行榜。作品被译为瑞典、英、法、德、日、韩、越等多种语言出版。2004年获得法国艺术与文学骑士勋章。