如果说谁写的东西最有年味?文脉君必须投票给扬州高邮的汪曾祺!

“过年,过节,看迎赛城隍,看‘草台班子’的戏,看各色各样的店铺,看银匠打首饰,竹匠制竹器,画匠画‘家神菩萨’,铁匠打镰刀。”“家人闲坐,灯火可亲。”……

每每读来,高邮的年味总让人心中一荡。

但你有没有发现,作为高邮春节期间最热闹的、最有年味儿的地方之一,盂城驿,却鲜少出现在汪曾祺的笔下。

为什么?原来,背后还藏着一段大杂院逆袭成为“年味胜地”的故事。

现代快报/现代+记者

庄剑翔 王子扬/文 顾潇/摄

部分图片由姜文定提供

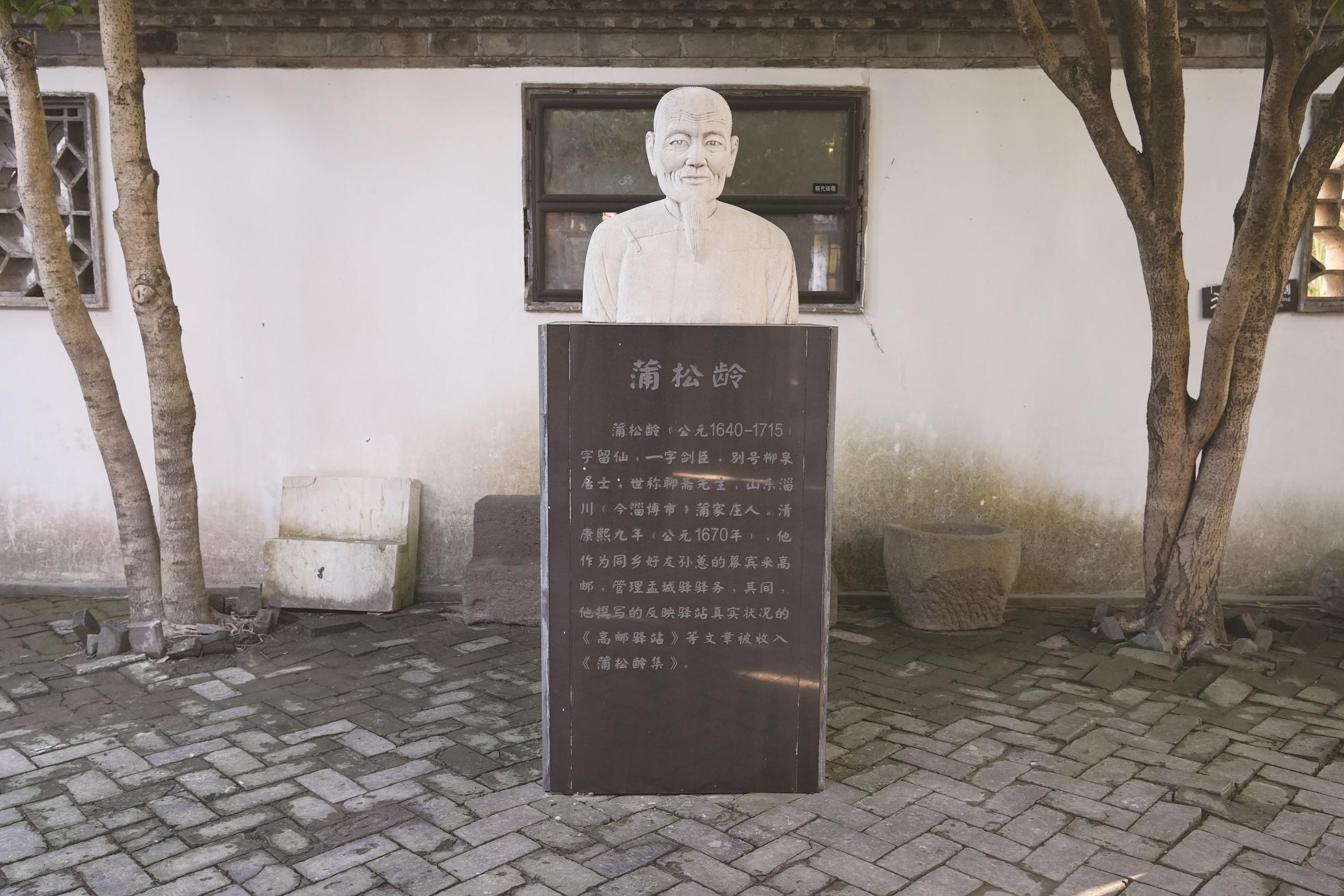

蒲松龄的“伤心地”

高邮,是全国唯一以“邮”为名的城市。因河而城,因邮而兴,运河文化、邮驿文化在此生生不息。

盂城驿,作为古代重要的水马驿站,同时也是大运河的交通枢纽,无数过往官员、商贾旅客曾在此驻足。

在这里过年想必很热闹吧?巧了,蒲松龄也是这么想的。毕竟他曾是盂城驿“快递站”大名鼎鼎的“站长”。

1670年,好友孙蕙任来江苏当官,后来还调任监理高邮州署,蒲松龄是他的幕宾,自然驻留盂城驿管理驿务。

蒲松龄来的时候,正好是三月份,春暖花开,如果没有意外,他将会在高邮度过人生中一段难忘的时光。

但意外还是来了。高邮水灾连年,盂城驿的银库库底朝天,驿马骨瘦如柴。蒲松龄写呈文上报扬州府:“站银毫厘莫辨,差使斯须难支,下吏穷于吁请,倒发在于呼吸,谨沥血呕心,仰求鉴,伏祈早书长策,以救一线危驿……”

报告送达后,上面勃然大怒,最终让蒲松龄引咎辞职。说好在这里跨年的呢,结果才到秋天,就被撵回去了。相信蒲松龄心里也念叨,什么“跨年胜地”,明明是“伤心地”。

面目全非的“大杂院”

这时候有人可能会问,蒲松龄伤心,和汪曾祺有什么关系?因为蒲松龄受过伤,汪曾祺就弃笔不提盂城驿吗?

非也,非也。事实上,汪曾祺在高邮度过的少年时代,这里已逐渐荒废。

辛亥革命后,随着邮政事业的兴起,盂城驿被撤销,结束了邮驿的历史使命。

40多年前,这里成了一处“大杂院”。虽然当时驿站的规模还在,但不少建筑已是“四面透风”——只有几根柱子和屋顶,并无墙壁。

彼时,好几家单位都租用了驿站,其中有搬运社第三中队、制绳厂和一家幼儿园。大家挤在这个只有约30间屋子大小的地方,各自“开辟”出相应的用途。

以搬运社为例,驿站的一大块区域就被作为板车停放点,100多号板车师傅每天由此进进出出,踏上“打卡上班”的路。

再后来,附近的百姓甚至不记得“盂城驿”的名字,只有上了年纪的人知道,这里曾经有一座驿站。

逆袭成“年味胜地”

那么,当年的大杂院,又是怎么变成如今年味满满的样子的?

转折发生在1985年,全国开始了一次文物普查,而这一次,让盂城驿被真正重视起来。当时,报纸上刊登了高邮发现一处驿站的消息,引起了全国业内人士的关注。

高邮开始了“多头并进”的修缮准备工作。腾房工作陆续展开,著名建筑专家潘谷西也受邀主持驿站修缮工程规划设计事项。

提到盂城驿,修缮亲历者、原盂城驿修缮领导小组办公室主任姜文定如数家珍。盂城驿始建于明洪武年间,经过多次重建、修缮,占地面积16000多平方米。姜文定说,从三个方面可以印证该驿站就是盂城驿:此处所在的街巷叫馆驿巷、此处房屋为典型的官衙式建筑、《高邮州志》也有此处的相关记载。每一条,都是“铁的证据”。

终于,在1995年8月,修缮完成,修旧如旧的驿站对外开放。600多年前朱元璋赐名的“盂城驿”也得以恢复。

至此,这处国内现存规模最大、保存最完好的古代驿站重新焕发了生机。尤其是这几年春节,游客很愿意到这里来感受年味。

马上就到春节了,漫步盂城驿,人声鼎沸,每一幅画面似乎都蕴含跨越时光的呢喃,每一个转角仿佛都听见过来往人们穿越古今的交谈。

京城的风,江南的雨,马蹄远去,扬起历史的尘埃。