□陆远

在晋陕大地上,连翘是最常见的花灌木之一。这种植物的生命力极其顽强,黄土高原干旱贫瘠的土壤和严冬零下几十度的低温都无法遏制它的勃勃生机。千百年来,连翘一直是物美价廉、临床应用广泛的中药材之一。

从结婚以后,上山“打连翘”就成为陕西商洛普通农妇春香贴补家用最重要的副业之一。42岁开始,她和丈夫同时供养两个孩子上大学,经济陷入最拮据的光景,夫妻俩通常正月就出门打工,直到腊月才回到老家。即便劳累了一整年,春香也舍不得在过年前那十几天稍事休息,而是冒着凛冽的寒风上山打连翘。怕缺钱和勤劳一样,写在像她这样贫困山区女性的基因里,挣钱是她生命里最要紧的事。在这样年复一年的辛苦劳作中,春香活成了一株连翘:无畏艰难,顽强生长。

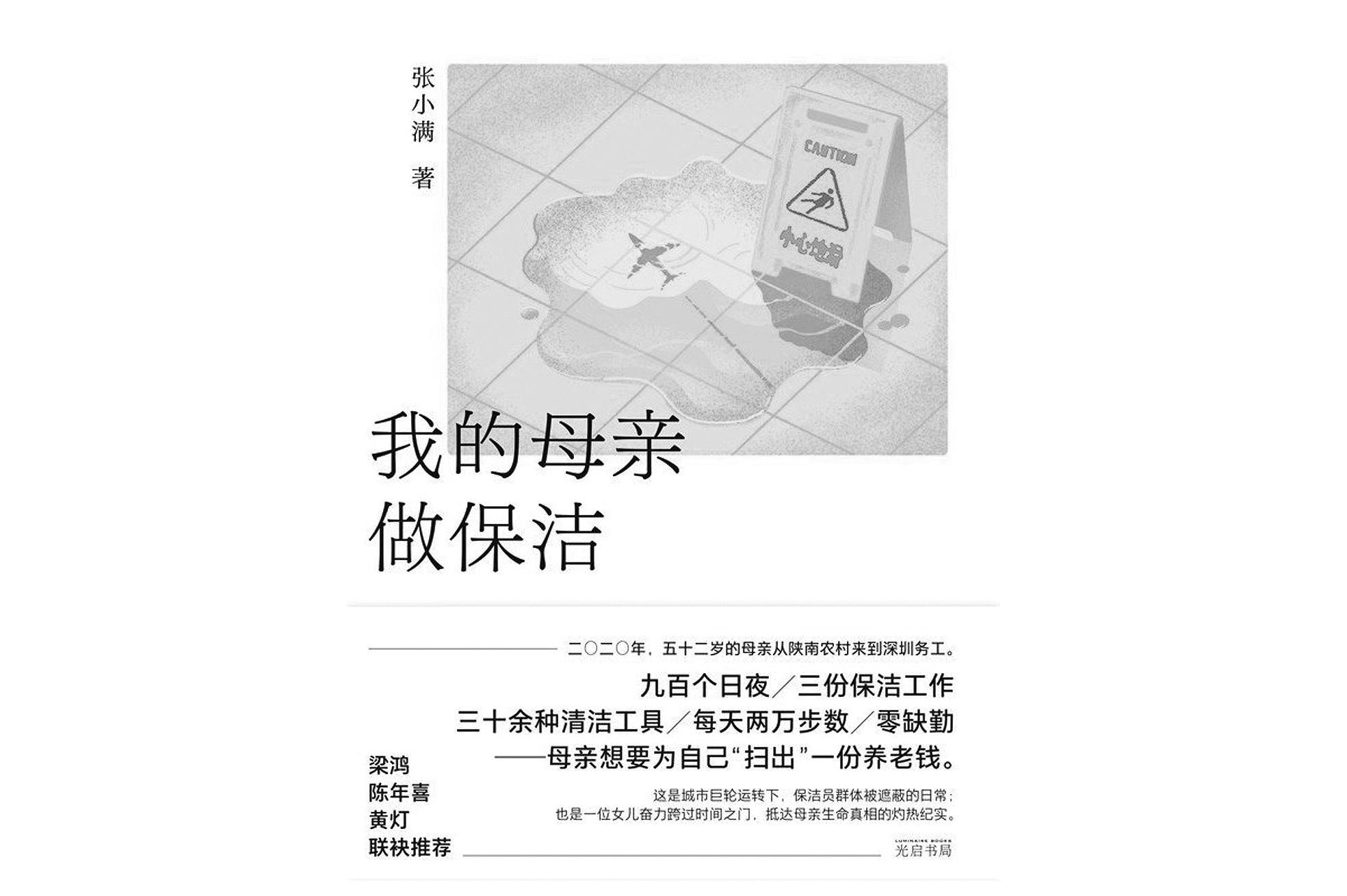

在2020年那个被焦虑围困的春天,52岁的春香丢掉了工作。眼见在老家找不到任何赚钱的出路,夫妇俩生平第一次出远门,辗转1500公里投奔定居深圳的女儿小满,试着找一份工作。据植物专家说,溽热的华南是我国唯一无法生长连翘的地区,春香这株在西北山区苦熬大半辈子的连翘,能够融入这座生活节奏最快、竞争最激烈的南国都市吗?她没有信心。

事实证明,连翘的适应能力比想象中的更坚韧。春香只有小学三年级文化,在40多年时间里几乎不接触任何文字,她不会普通话,不会骑车,也不大会用智能手机,膝盖因为常年高负荷劳动落下病根。就是这样一个“百无一用”的农村女性,却凭借开朗乐观的态度和不怕吃苦的精神,很快在深圳找到一份商场保洁的工作,如一株连翘般一寸一寸在这座钢筋水泥的丛林扎下根基。春香的女儿小满,以一个前媒体人的敏感,观察并书写了母亲的打工纪实《我的母亲做保洁》。过去几年里,这本书之所以备受赞誉,是因为它不仅向我们展示了一代流动人口的真实生活,也呈现了年轻一代对故土与乡亲的再度回望。它既是一个女儿与母亲彼此理解,共同成长的温暖故事,也是一部出色的当代城市叙事。

和小满一样,我们这些城市的“主人”,早已习惯于每一座商场、写字楼、公园,每一条街道乃至每一间公厕的干净整洁,却少有目光能触及在背后维系着这一切正常运作的那个庞大而卑微的人群:他们大多是进城务工的农民,普遍年龄大,学历低,工作辛苦而收入微薄。就像人类学家大卫·格雷伯在《毫无意义的工作》中说的那样,社会中似乎存在这样的情况,一种工作越是明显地对他人有益,他得到的酬劳就越低。

以母亲的打工生活为窗口,小满对生活半径方圆两公里内的“附近”有了更加深入的交流和更加鲜活的体认。观察和写作就像一部探测仪,不断帮她切入那些被忽视的生活细节和具体的人:不仅有像母亲那样从农村进城顽强生存的农民工,也有粗鲁暴躁的经理、终日忙碌的公务员、不敢怀孕的白领、含饴弄孙的老人、彬彬有礼的领导……而豪华写字楼厕所隔断里传出的啜泣声和工位下越掉越多的青丝,则在光鲜亮丽的都市生活背后叙述另一重隐秘的世界。

对故乡和母女两代人成长经历的回溯,构成了本书叙事的另一条轴线。田园牧歌式的乡村图景与贫困中挣扎的苦难记忆,既相互对立又彼此纠缠,共同构筑了春香和小满的精神内核。小满已经定居深圳,春香大概也不会再回老家,作为物理空间的故园也许会荒芜,但乡土社会在几代人身上打下的文化烙印,终生不会泯灭,这其实也是中国人之所以为“中国人”的关键所在。

在本书后记里,作者曾不无遗憾地表示,尽管自己读了不少社会学和人类学的书,在学术上却并无积累。在她看来,“本书如若是一个人类学作者用专业的民族志调研手法来做,可能会更加丰富多元,也更加深刻”。我倒认为,这恰恰是本书可贵的地方。近些年坊间“底层非虚构写作”渐成可观的潮流,从《我在北京送快递》《我在上海开出租》到《我的二本学生》《我教过的苦孩子》,都在用一种大多数普通读者(乃至春香这样的半文盲)都能读懂的文字,不仅为处于边缘位置的小人物发声,也关注这些人群背后公共性与结构性社会问题。城市化、权力与规训、过度劳动、性别问题、代际问题……这些学术名词写在社会科学的高头讲章中,往往令人望而生畏,《我的母亲做保洁》和它的同类著作,却在引起共鸣和共情的同时,与读者携手进入更深刻的思想世界。就像张小满说的那样,她书写母亲的打工生涯,并不想引发过度的同情心,而是希望读者既能多关心“他者”,也能多关照自身,理解一个人在有限的条件下如何进行选择,理解一个人的命运并不仅仅由他“是否足够努力”而决定。