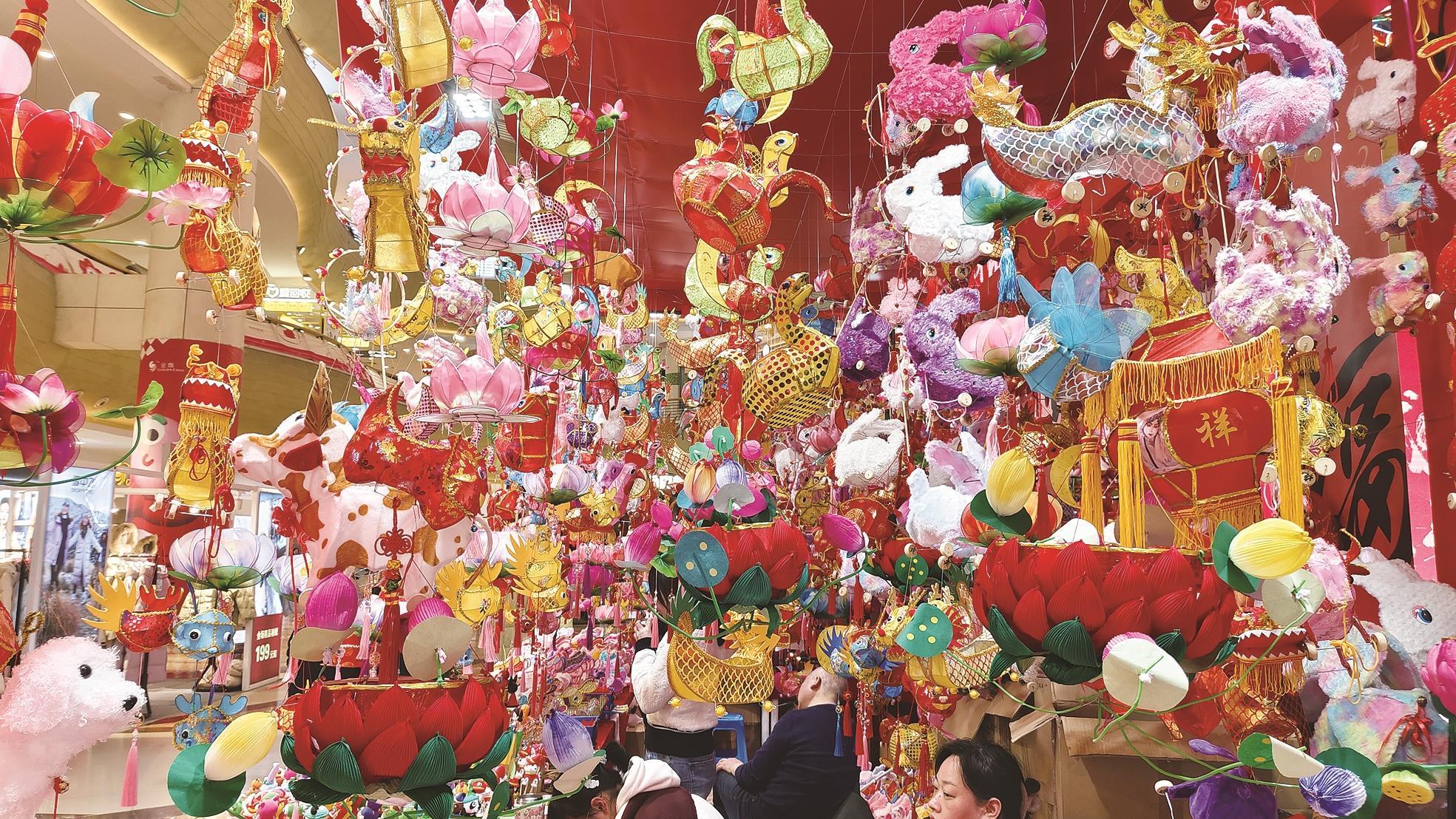

又到一年一度闹元宵的时候了。花灯,是绝对的主角。

想当初,过正月十五,唐明皇问叶仙师,“今天晚上哪里最美?”叶仙师答:“灯烛华丽,百戏陈设,士女争妍,粉黛相染,天下无踰于广陵矣!”

不夸张地说,唐代扬州的灯彩,是妥妥的流量担当。

《唐阙史》载:“扬州盛地也。每重城向夕,常有绛纱灯万数,辉耀罗列空中。”

你看,不年不节的,这里已是“常有绛纱灯万数”,到了元宵佳节,该是怎样的盛景。

到了明代,扬州的花灯就更出名了。

当时有个叫包壮行的人,精书画,善叠石,一双巧手把剪纸与灯彩结合起来,独创“包家灯”。

什么人物、宫殿、车马……各种造型他都能做,而且人们都说,他的手法里能看出黄公望、倪瓒的笔墨之妙。

“包家灯”的威名,在几百年的时间里,响彻江淮地区。

清朝,扬州灯彩迎来“高光”时刻,各种文坛大咖,都出来“带盐”。

比方说孔尚任,大家都知道他写过《桃花扇》,可你知道吗,他还写过《钮灯行》:

“人马禽兽百花丛,间以锦丈分十段。红蜡遍点透精光,色色活跳来几案。一到江南货可居,顿使楼台增灿烂。”

比方说金农,对,就是“扬州八怪”之首,当初为了挣钱,他也带着花灯到扬州各处去卖。

对了,还有汪曾祺,他曾写道:“炼阳观画的是《封神榜》,火神庙画的是《三国》……好像不看围屏就不算过灯节似的。”

不光这些名士、文人喜欢,田间地头的老百姓也喜欢。

扬州花鼓戏有一出《瞎子观灯》,戏中外甥女陪盲人舅舅看灯的唱段,唱的就是清代扬州元宵花灯的盛况。“正月十三上了灯,土地庙上牵桅灯,十五元宵闹花灯,狮子盘球滚龙灯……”

旧时,扬州花灯制作,由城里的纸扎店出样,邻近乡村中的能工巧匠扎制。

在扬州西北乡,有的村庄全庄人都以扎灯为业。他们是春耕大忙季节一过,就忙着备料。

夏收结束,就开始扎花灯零部件。入冬后,其他地方的农户进入冬闲期,扎灯人是大忙期,忙着把各种零部件组装成一盏盏花灯。

年一过,他们就忙着发货,为了不误一年一度的灯会,大家过年不是正月初一,而是正月十五,把春节和元宵合并起来了。

如今,扬州有“玩灯”和“彩灯”两大类。“玩灯”是孩童手中娱玩的花灯,大致有三种:

提在手上玩的叫“提灯”,有西瓜灯、莲藕灯、荷花灯、小红灯等。

举着玩的“挑灯”,有龙灯、蛤蟆灯、蝴蝶灯及西游记人物、八仙人物等。

拖着玩的“拉灯”,有兔子灯、麒麟灯、马灯及船灯等。

“玩灯”也是一种纸扎工艺,多用竹篾扎成骨架,外表糊上彩纸,有的还用笔墨略加勾画,灯的中心可以插上红烛。

夜晚点亮时,孩童纷纷走出家门,烛光摇曳、流光溢彩,一盏盏花灯仿佛在诉说着古老的故事,又仿佛在描绘着未来的画卷。

江苏灯彩的魅力,何止扬州。翻开《江苏文库·研究编》,你会发现:

常州灯彩,“从正月十三日开始,城内各街便盛放花灯,祠庙庵观悉皆星桥火树”。

苏州灯彩,“苏州旧俗,农历正月十三日为猛将诞日,官府致祭,游人骈集于吉祥庵。庵中燃铜烛二,大如杯棬,半月始灭,俗呼‘大蜡烛’”。

镇江灯彩,“西郊圩村有竖‘圩灯’之俗。节前,在圩上预先竖好套着竹环的圆塔形桅杆,正月十三日,将各色灯彩扯上桅杆”。

花灯,是那长长的年味在时光中的温柔延续。

当春节的鞭炮声渐渐远去,当红彤彤的对联在风中摇曳,华灯初上的光彩,将团圆的喜悦、对未来的期盼,继续点亮在人们的心头。

因为有灯,我们在匆匆的岁月中,依然能停下脚步,感受那份属于年的美好,那份属于传统的深情。

现代快报/现代+记者

王子扬 庄剑翔 顾潇/文 顾潇/摄