“马上就是元宵节,趁着孩子还没开学,带他来看看宋徽宗的《闰中秋月诗帖》,感受一下传统文化的魅力。”春节假期的末尾,浙江省博物馆的人流依旧不减,在“故宫·茶世界”观茶——茶文化精品文物展上,商先生正带着儿子仔细观摩《赵佶楷书闰中秋月诗帖》。

要问春节假期人气最旺的游览地点,“过节不闭馆”的博物馆便成了不少游客们的首选。截至2月10日,短短两个礼拜的假期内,浙江省博物馆(之江馆区、孤山馆区、浙江西湖美术馆)客流量累计破30万,在博物馆里过大年,逐渐成为了一种新的年俗。

《宋人绘花卉图页》《林逋行书自书诗卷》《苏轼(传)行书定惠院二诗草稿卷》《黄庭坚行楷书送四十九侄诗卷》《米芾行书法华台诗帖》《蔡襄行书入春帖》……这些在春节中广受观众欢迎的明星展品已踏上返京旅途。“故宫·茶世界”观茶——茶文化精品文物展,还有什么新的看点?

新上的《赵佶楷书闰中秋月诗帖》《宋人摩卢鸿草堂十志图卷》或许能引发又一轮的观展热潮。

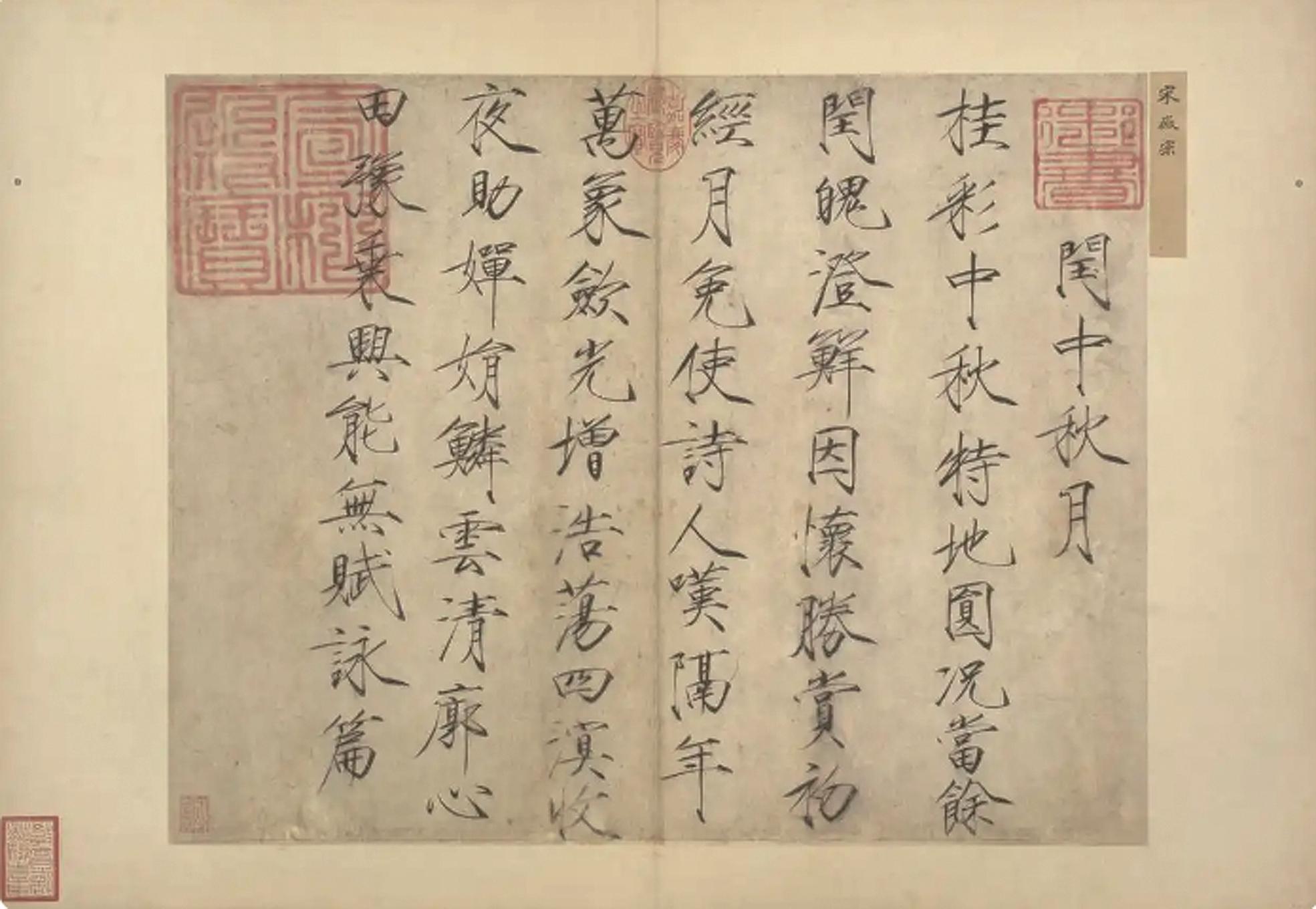

《赵佶楷书闰中秋月诗帖》一幅天时、地利、人和的作品

大观四年(1110年),年仅29岁的宋徽宗赵佶有感而发,提笔写下了《闰中秋月诗帖》。据故宫茶世界导览负责人郭涛透露,这是一幅天时、地利、人和的作品。

先说说“天时”,中秋大家都知道,但闰中秋却是百年难遇的景象。由于古代太阳历和太阴历之间有差别,为了协调这些变化,古代以太阳历作为一年的固定框架,太阴历作为月份,出现的时间差距,就用闰月补齐。

闰哪个月,比较随机,所以闰中秋可能19年出现一次,也有可能是19的倍数,比如38年,甚至100多年。

如此祥瑞,仰头望月,风景独好。升腾的四海恢复平静,天地万物收敛自有的光辉,只留下一轮又大又亮的圆月,映照着周围如同鱼鳞般的云彩。

在天时地利的美景之下,正值创作高峰期的宋徽宗乘兴赋诗。《闰中秋月诗帖》笔锋凌厉、舒朗秀逸,诗书互映间意趣盎然,这也成为宋徽宗“瘦金体”成熟期的典型作品。

“瘦金体的每一笔,都非常‘瘦’,捺如柳叶,撇如弯刀,非常纤细、生动。”郭涛让观众凑近看,“你看‘闰’字的收笔,一笔竖下来,像是仙鹤的腿,也被称作‘鹤腿竖’。”

在旁边的观众商先生一边仔细地听着一边用手机做着笔记,他的儿子则拿着小本本在展柜旁,用笔模仿着瘦金体写字。

“平时都是看印刷品和复制品,但直到看了真迹,才能发现宋徽宗如何用笔,观察他起笔、转笔、收笔的每个细节,这对书法爱好者来说是一个非常好的机会。通过字体的临摹以及对比真迹,我们可以了解到作品中精妙的地方。能在《闰中秋月诗帖》展览的第一天一饱眼福,对我们来说也是比较幸运的事。”商先生说。

《宋人摹卢鸿草堂十志图卷》首次面世对外展出

《林逋行书自书诗卷》带来的人气仍在持续,在长长的展柜里,有观众惊讶地发现,里面的展品已经换成了《宋人摹卢鸿草堂十志图卷》。

“从未对外展出,这次是首度面世于众。”策展人的一句话,奠定了《宋人摹卢鸿草堂十志图卷》在展览中的重量。

卢鸿是唐代隐士、文人,擅书画,唐玄宗曾邀他出山,他最终应召却不肯下拜,回山后讲学,直至去世。卢鸿的《草堂十志图》原作已经失传,这次展出的是宋人临摹本。细腻的笔触、空灵的山水、悠然的人物……用充满禅意与哲思的画笔,宋人再现卢鸿笔下“草堂十景”的隐逸生活。

在“草堂十景”中,最引人注目的,便是第五景“倒景台”。“景”通“影”,意为“影子”。

“倒影”指的是地势很高的地,“倒景台”所在的位置,是一座高耸入云的山峰。

隐士登山是为了探求自己内心的大道,清净自己的内心,那么普通人登上山峰,又会有什么样的感悟呢?卢鸿提出了自己的疑问,而后他又给自己解答——生活在凡尘俗世的普通人,可能会被世俗所裹挟,当你真正地登上山峰,远离红尘俗世,你会发现在云雾围绕之下,所有的得失、荣辱都可以抛之脑后,浑然不在意。

“在纷繁的当下,我们可能会遇上各种各样的烦心事,但如果来看看这幅《宋人摹卢鸿草堂十志图卷》,感受卢鸿的隐士精神,感受心灵上的平静,或许所有的忧愁和烦恼就能迎刃而解。”郭涛说。据潮新闻