□张无极

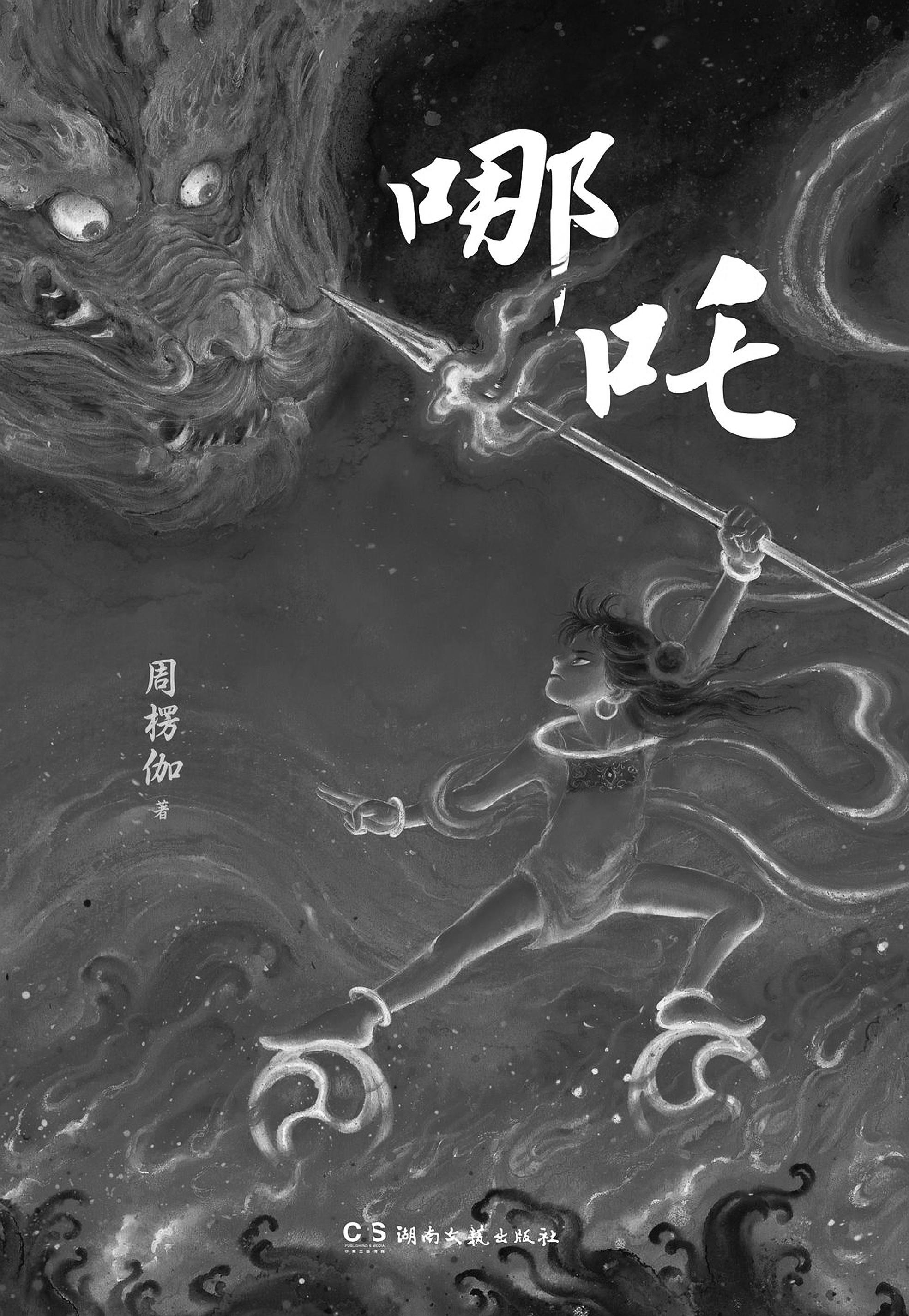

在神话故事的浩瀚星河中,哪吒的形象熠熠生辉,以独特魅力跨越时空,成为无数人心中的英雄典范。周楞伽所著长篇神话小说《哪吒》,在2025年迎来时隔40年的首次完整再版,它不仅续写了哪吒的传奇,更与那些深入人心的哪吒电影形成有趣呼应,共同构建起一个丰富多元的哪吒文化世界。

周楞伽(1911—1992),这位现代作家与中国古典文学专家,凭借深厚的文学功底和对神话故事的独特理解,在《哪吒》中展现出非凡的创作力。他以《封神演义》《西游记》等经典神魔小说为蓝本,却不拘泥于原著,大胆发挥天马行空的想象力,用风趣幽默又不失古朴韵味的文笔,为读者呈现出一个波澜壮阔的神话世界。小说讲述了哪吒从出生到成长为英雄的传奇历程,塑造出一个智勇双全、正直善良、嫉恶如仇的少年英雄形象,书中既有哪吒闹海、剔骨还父、化身莲花等经典情节,又融入了石矶娘娘、魔家四将、杨戬、孙悟空等众多神话人物,构建出一个错综复杂、光怪陆离的故事网络。

书中的哪吒形象立体鲜活,充满人性的温度。他在面对邪恶时,展现出超乎常人的勇敢与果断。在“哪吒三打龙王”情节里,龙王的儿子敖丙仗势欺人,危害百姓,哪吒得知后义愤填膺,毫不犹豫地挺身而出。他手持乾坤圈、脚踏风火轮,与敖丙展开激烈搏斗,凭借机智勇敢战胜对手。这不仅展现了他高强的武艺,更凸显出他为民除害的正义之心。在面对亲情的困境时,哪吒也有纠结与痛苦。父亲李靖受封建礼教束缚,在龙王的威逼下,对哪吒误解颇深,甚至逼他剔骨还父。哪吒虽满心委屈,但对父母仍有眷恋之情,这种亲情的拉扯使他的形象更加真实可感,让读者看到一个有血有肉、在成长中不断挣扎的少年英雄。

哪吒的故事被多次搬上银幕,其中影响深远的当属1979年上海美术电影制片厂的《哪吒闹海》、2019年的《哪吒之魔童降世》以及2025年的《哪吒之魔童闹海》。对比小说原著与电影,能发现它们在角色塑造上既有相似之处,又各具特色。相同的是,都突出了哪吒勇敢正义的核心品质。无论是原著中对抗龙王,还是电影里守护陈塘关,哪吒始终站在正义一方,为了保护百姓不惜与强大的邪恶势力战斗。不同的是,电影会因应时代需求和观众喜好,对角色进行有针对性的塑造。比如,《哪吒之魔童降世》着重刻画哪吒的孤独与叛逆,通过展现他渴望被父母和村民认可的心理,强化角色的情感冲突,让观众更易产生共情。而原著则在神话故事的宏大背景下,全方位展现哪吒的成长历程,细致描绘他在面对不同人际关系和复杂情境时的心理变化,使角色更加丰满立体。

从文化内涵来看,哪吒的故事蕴含着深刻的寓意。正义是贯穿始终的主题,哪吒所代表的正义,是对公平、公正的执着追求,他的行为激励着人们在现实生活中勇敢面对不公,为正义发声。人性的复杂在故事中也有深刻体现,以哪吒与李靖的关系为例,李靖起初受封建观念影响,对哪吒的行为不理解、不支持,反映出人性在面对权威、道德和亲情时的挣扎。哪吒的成长历程则象征着每个人在人生道路上的探索,他在磨难中学会坚强、勇敢和担当,传达出积极向上的人生态度,即无论遭遇多少困难,只要坚守信念,就能实现自我成长。

在当代社会,哪吒的故事具有重要价值。从文化传承角度,它作为中国传统神话的经典代表,承载着丰富的历史文化信息,通过不同艺术形式的传播,能增强人们对民族文化的认同感和自豪感。在教育意义方面,哪吒身上的勇敢、正义、坚韧等品质,对青少年的价值观塑造和人格培养具有积极的引导作用。同时,哪吒故事的不断创新演绎,为文化产业提供了丰富素材,电影、动画、游戏等领域纷纷以此为题材进行创作,推动了文化产业的繁荣发展,实现了传统文化与现代科技、艺术的有机结合。

周楞伽的《哪吒》为我们提供了一个深入了解哪吒故事的文学视角,它与电影版本相互补充、相互映照,共同为我们呈现出一个丰富多彩的哪吒文化世界。无论是书中的精彩情节,还是电影里的创新演绎,都让哪吒这一神话形象在不同时代焕发出独特魅力。在未来,相信哪吒的故事还会继续以不同形式流传下去,不断丰富人们的精神世界,成为传承中华文化、激励人们追求美好品质的永恒经典。