提到唐伯虎,我们会想到他才华横溢、风流倜傥的形象,想到“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”的佳句,还会与电影《唐伯虎点秋香》联系一处。然而,历史上的唐伯虎果真如此?

事实上,唐伯虎少年得志,却连遭四位亲人离世的打击,悲痛中科考夺冠,却因舞弊案前程尽毁,紧接着又遭婚姻失败。人到中年作《桃花庵歌》,字里行间尽是历经沧桑的悲凉与看破红尘的感慨。若不深入了解,我们很难将他表象的风流与父母早亡、丧妻丧侄、继室反目、理想幻灭、卖画谋生、落拓不羁、悲情离世的苦难人生勾连起来。

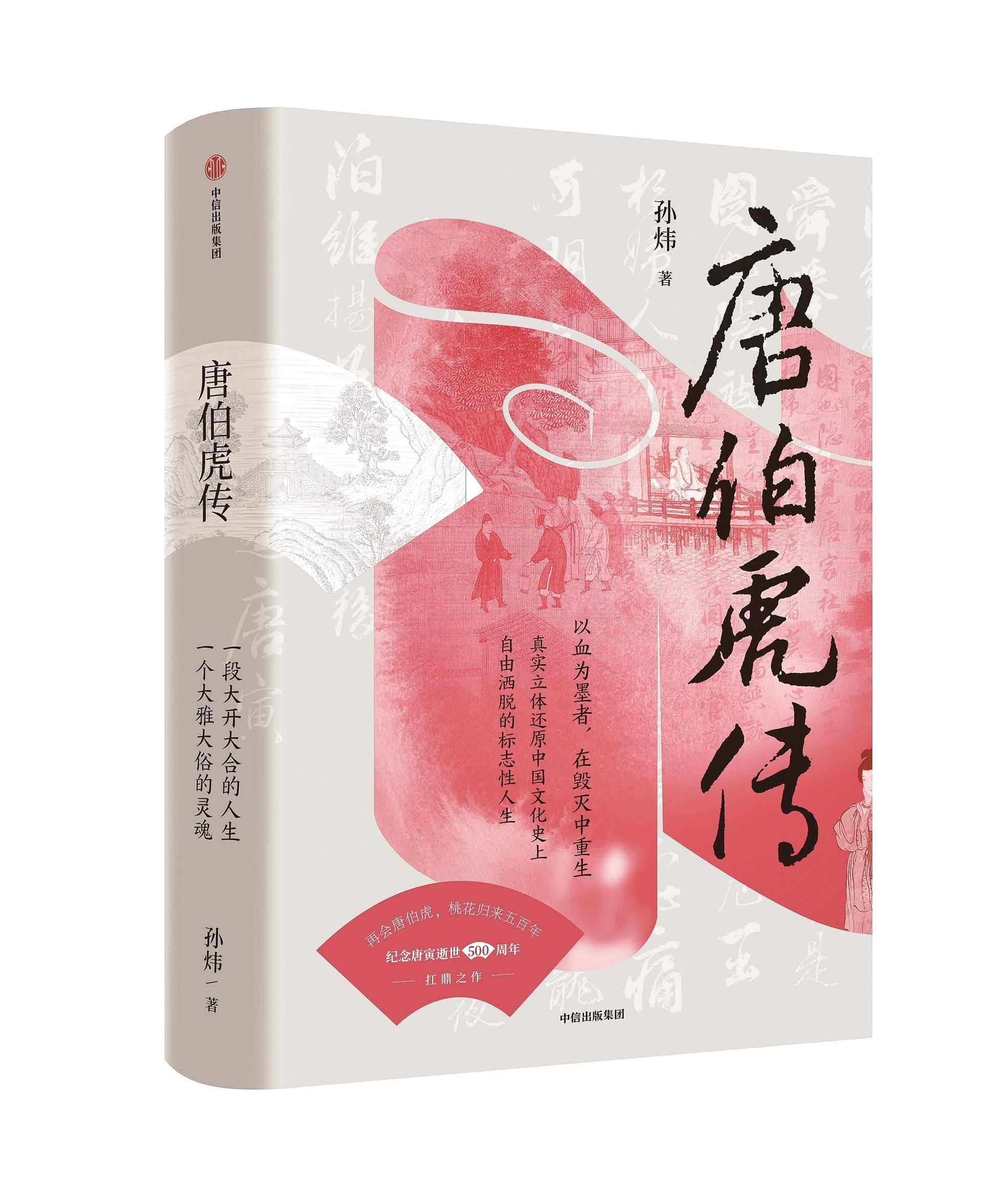

为还原真实的唐伯虎形象,艺术史学者孙炜结合百余幅高清古画,在新书《唐伯虎传》中从传记史、艺术史、收藏史三条主线切入,对唐伯虎“龙虎榜中名第一,烟花队里醉千场”的高光人生,与“信是老天真戏我,无人来买扇头诗”的苦楚余生进行了细致梳理。经由其跌宕短暂的一生,我们得以看到江南文艺界群英云集、交游唱和、吟诗作赋、践别往还的雅集盛况,吴越之地文化兴盛、书画收藏蓬勃发展的社会面貌,以及明中期科考场、文艺圈、官僚界千丝万缕、错综复杂的人际交游。

作者孙炜曾是文化领域的记者,上世纪80年代,媒体行业的前辈们提倡做专业化的记者,反对“万金油”式的记者。从那时起,孙炜便开始专注于艺术收藏领域的研究。“我得到了许多人的帮助,比如钱钟书先生的助手栾贵明先生,他在古典艺术方面造诣很深,是研究《永乐大典》的权威学者。”

三十多年来,孙炜见证了中国收藏市场的发展,也坚持从事人物传记史、书画收藏史的研究写作。在他看来,这一领域仍是一片处女地。“中国艺术收藏的高峰期主要有四个:最早是北宋,接下来是明代,然后是清代和民国时期。明代艺术收藏史目前少有人研究,而唐伯虎和董其昌刚好处于这段艺术收藏高峰期的头和尾,我想尽自己的努力,对这段时期有一个基本的勾勒。”

现代快报/现代+记者 姜斯佳

遇到文林、文徵明父子,是唐伯虎一生的幸运

读品:全书开头,您为什么选择了唐伯虎的乡试资格之争一事作为引子?

孙炜:在整理唐伯虎的史料时,我发现他早期性格内向,不太愿意与人交往,朋友也不多。但16岁后,他的性格变得外向,可以说变得很“嘚瑟”。为什么发生了这样的变化呢?据我观察,乡试资格之争应该是其中一个关键的节点。主考官御史方志是位刚正刻板的学究,在督学苏州府学时,方志不认可唐伯虎、张灵等人治学、为人的方式,存心要剪断他俩的翅膀,使他们落选。危急之际,文林、文徵明父子暗中游说,苏州知府曹凤更是出面斡旋,唐伯虎最终才赢得方志的宽容和谅解,唐伯虎“得隶名末”。作为通过院试的最后一名考生,唐伯虎终于挤上了前往南京乡试的“末班车”。唐伯虎并未因为这件事吸取教训,后来在南京乡试中得了解元,和徐经一起到北京,他依然那么招摇。

读品:有话说“性格决定命运”“三岁看老”,唐伯虎的父亲唐广德担忧“此儿必成名,殆难成家乎?”文徵明的父亲文林预言“子畏之才宜发解,然其人轻浮,恐终无成”。您认为唐伯虎性格的形成,受到早年经历哪些方面的影响?

孙炜:人的性格形成,跟环境有很大的关系。唐伯虎家里经营着“酒食之肆”,家里没有人读书。他的父亲唐广德是个生意人,不过脑子里装着正统的儒家思想。大约十岁时,唐伯虎“从师习举业”,开始正式接受科举启蒙教育。私塾课堂学习之余,少年唐伯虎免不了去自家饭店帮厨,给父母打下手。据唐伯虎自述,少年时代的他经常在后厨操刀,杀鸡宰鹅,还要给客人上菜斟酒,与送货的商贩们周旋,生活在各色人等之中。他对自己的出身是感到很耻辱的,因为那个时代,人只有一条出路,就是读书为官。

唐伯虎读书很优秀,父亲无法管教他,于是他放浪形骸,养成了逛青楼、喝花酒的习惯。只有文林、祝允明不时训斥他,文林从唐伯虎身上看到他的轻浮、做事不稳当,担心他迟早遇到坎坷。文林、文徵明父子对唐伯虎的一生真是恩重如山,我在书中都有写到。真正的朋友不是大家每天在一起吃喝、说好话抬举你,而是能够发现你的问题之所在,并且警告你、督促你改正。唐伯虎一生能够遇到文林、文徵明父子,那是他的幸运啊。

唐伯虎并不是一个悲剧性的人物

读品:许多史料认为,“会试舞弊案”中告密陷害唐伯虎、徐经的是唐伯虎曾经的友人都穆。而您在书中推测,都穆虽有一定责任,但真正的幕后黑手是礼部高层的傅瀚,您推理考据的过程是什么?

孙炜:“会试舞弊案”是一个著名的历史谜团。客观地说,都穆应该为此承担一部分责任。第一,户科给事中华昶在奏折上罗列的所谓考题泄露内容,必定来源于都穆,这是华昶能够揭发成功的前提条件。第二,都穆具备怨恨唐伯虎的心理动机。有许多证据显示,在唐伯虎考中解元之后,都穆看不惯他的轻浮之举——当然,不光都穆看不惯,很多人都鄙视唐伯虎得志便猖狂的作为。第三,去北京参加会试之前,唐伯虎与都穆关系非常好;会试舞弊案发生后,唐伯虎再也不像过去那样跟都穆有过深的感情交往。这应该是确证,并不是孤证。

但真正的幕后黑手,是礼部高层的傅瀚。他认为会试主考官程敏政阻挡了自己的晋升之路,所以暗中指使华昶出面举报,最终使得程敏政中箭落马。《明孝宗实录》上说得很清楚。傅瀚扳倒程敏政之后,排除了晋升路上的障碍。他先是出任了詹事府正三品的詹事,后又在第二年,也就是弘治十三年出任了正二品的礼部尚书,终于如愿以偿。我在书中详细梳理了史料,分析了人物关系和利益关系、权力位置,傅瀚在这个事件里起到的作用是很明确的。

读品:在您看来,唐伯虎跌宕起伏的一生中,最高峰在何处,最低谷又在何处?唐伯虎面对人生坎坷的态度,对现代读者来说有哪些可借鉴之处?

孙炜:毫无疑问,唐伯虎人生的最高峰,是他在南京参加乡试后荣膺解元,那是他最得意的时候。虽然后来放弃科举,但唐伯虎一生都对这个人生巅峰的时刻念念不忘,他有一方图章刻着“南京解元”,他在很多作品上都盖上了这枚方印。

唐伯虎的人生最低谷,就是会试舞弊案之后,礼部判决发配他和徐经去浙江衙门充当末等小吏,实际上封堵了他的仕途。经过一番痛苦的挣扎之后,唐伯虎决定改换人生赛道,在弘治中兴时期,经济发展、收藏市场活跃的时候,转向了职业书画家的道路,他的生活和艺术创作由此走向了另一个高峰。这一决定是明智的,非常了不起的。

很多人认为唐伯虎是一个悲剧性的人物,我不这么认为。正是因为战胜了人生中的灾难,把灾难当作自己的垫脚石,唐伯虎才赢得了自己的成功。我觉得,灾难是人生的必由之路。从古至今,谁的人生没有坎坷?谁没有经历过痛苦?如果遇到困难就一味退缩,人生就没有出路。

唐伯虎没有点秋香,他确实和华府一个丫头关系好

读品:书中您也考辨了《唐伯虎点秋香》故事的真伪,这一点,大众会很感兴趣。

孙炜:唐伯虎点秋香的传说都是民间的演绎,传说唐伯虎曾写过一首藏头诗《我爱秋香》,但实际上与唐伯虎无关。唐伯虎因为与收藏家华云交往甚密,时常去剑光阁小住,与华云的家人及奴仆也便慢慢相熟了。据说他与华府一位名叫桂华的美婢关系挺好,这可能是事实。但民间将唐伯虎附会成一位花花公子,成为“三笑”故事的主角,而华云、华夏叔侄在戏剧里居然被演绎成华府的两位傻公子:华文、华武。

最早记载唐伯虎点秋香故事的人,是明朝最有名望的艺术收藏家项元汴。到明朝末年,冯梦龙根据这个传说,编写了一则短篇小说《唐解元一笑姻缘》,又将这篇小说编入《警世通言》,使之在社会上广泛流传。但是,项元汴比唐伯虎小五十多岁,属孙子辈,他在唐伯虎去世两年之后才出生。所以他在《蕉窗杂录》里记载的这个故事,无非道听途说。唐伯虎其实没有妻妾成群的经济条件,反而是项元汴自己有六位妻妾。

唐伯虎点秋香的故事流传开来,是因为从古至今的消费者、读者和观众都愿意为自己的快乐买单,后世塑造的唐伯虎颇有喜剧色彩,满足了市场的需要。

读品:关于唐伯虎的代表画作,最让您印象深刻的是哪一幅或者哪几幅?

孙炜:唐伯虎在书画方面是一个全才,他的山水、人物、花卉样样精彩,他的书法也很好。我认为,他的山水画中,《西山渔隐图》《山路松声图》都是高峰时期的代表作品;人物画当中,《王蜀宫妓图》(俗称《四美图》),还有南京博物院的《吹箫仕女图》、上海博物馆的《秋风纨扇图》都非常精彩。

唐伯虎的书画风格,深受他的两位老师影响。其中之一是“明四家”之首的沈周,他的画作主要是元代文人画那种滋润的感觉,受到黄公望的影响;还有一个就是周臣,他是典型的南宋院派的画法。唐伯虎是这两棵大树当中生长出来的一个新枝干。我在书中还对比了唐伯虎和周臣的画法,实际上我们很难区分二者,更多只能从题名、署款上来区别。书画鉴定说复杂很复杂,说简单就四个字——真假优劣。真假是鉴定的一种技术,更多是从经验来判断;优劣则来自审美。把这四个字融会贯通,就比较好办了。

唐伯虎和董其昌,在明代艺术收藏高峰期首尾相望

读品:这部传记以收藏史作为切入点之一,请谈谈唐伯虎与明代艺术收藏发展史之间的关联。

孙炜:我写作艺术人物传记有个特点,会始终自觉地从艺术品收藏史的角度出发进行创作。而写作《唐伯虎传》的动机,则关涉到2020年9月出版的我的另一本人物传记《董其昌传》。窃以为,在中国书画史和艺术品收藏史领域,凡涉及传统书画艺术品的真、假、优、劣等核心问题,始终绕不过一个历史人物,这个人就是董其昌。

其实早在撰写《董其昌传》之前,我就已经开始收集《唐伯虎传》的各种史料,前后历时十年。我始终认为,滥觞于明代的中国第二次艺术品收藏的高峰期应该始自弘治中兴年间,至崇祯年落幕,比始自嘉万年间之说更早,这才是一个完整的艺术品收藏的历史周期。它像任何历史事件一样,包含着起、承、转、合等阶段。“明四家”之一的唐伯虎和其他吴门艺术家,拉开了这道厚重的历史帷幕,而董其昌的生命则伴随收藏市场的发展走向高潮,直至落幕。

我写唐伯虎和董其昌,看似专注于单一的人物,实则将他们融进了时代的大环境之中,谨慎地剔除掉那些关于天才的夸大其词的史料,尽量体现出他们平凡而鲜活的生活,并以此来探究他们生命发展的真实过程。所以,我认为自己所写的不仅是个体的传记,更是明代艺术品收藏高峰期的发展历史。

读品:前人编著的唐伯虎传记,您认为比较好的是哪几本?

孙炜:在写作《唐伯虎传》时,我一般尽量避开别人写的相关传记,甚至故意不去读,我还是比较在意受到影响。我更多阅读的是书画鉴赏相关的评论和文章,然后把自己收集的原始材料整理出来,进行研究和写作。这本书写好之后,我传给中信出版社的编辑,他们倒是找了其他人写的唐伯虎传记来对读,然后对我的书做一个评价。

孙炜

江苏常州人,艺术收藏史学者、作家、资深媒体人,常年从事人物传记、艺术收藏史的研究和写作。30多年来,见证了改革开放后中国收藏市场的发展。作品有《拍卖场》《董其昌传》《风流石癖·陆质雅传》《黄琪翔将军传》《民国书画断代史》等。