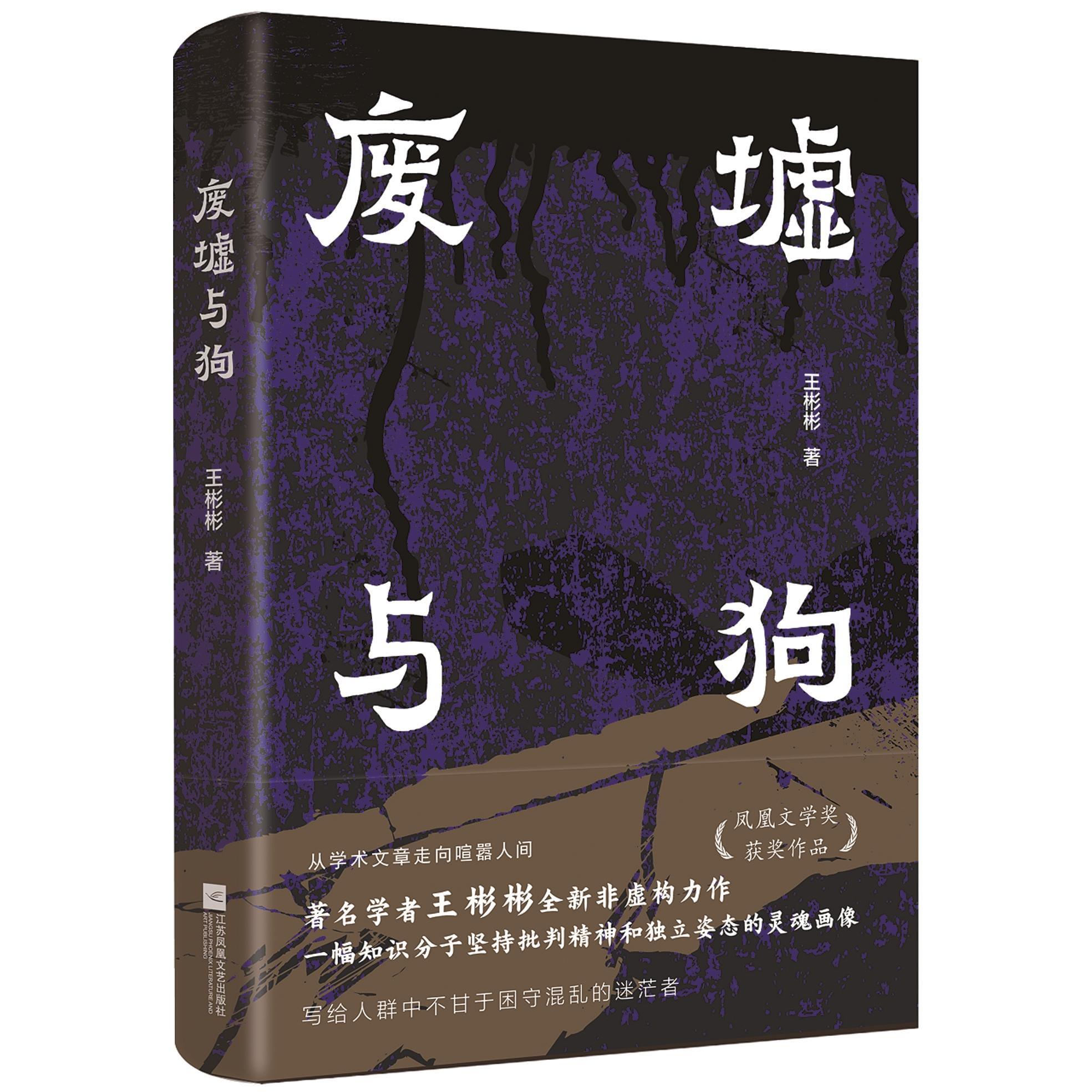

新春伊始,凤凰文学奖获奖作品、著名学者王彬彬的非虚构作品集《废墟与狗》出版,引发学界和文学界的广泛关注。该书是王彬彬在日常生活中有感而发的结晶,他以回忆童年为切入点,漫谈半个世纪之我见,文字从日常起笔,逐步拓展至群体与当代社会,最终升华为对历史的回溯与深刻反思,整体勾勒出一代学人的成长经历与思想历程。近日,“未免有情——王彬彬《废墟与狗》新书分享会”在高邮汪曾祺纪念馆举行,在场作家、评论家就《废墟与狗》展开了一场深度对谈。

现代快报/现代+记者

陈曦/文 任雨风/视频

一次邂逅,开启记忆之门

《废墟与狗》的出版,标志着王彬彬在创作领域的一次转型——从学术文章迈向文学创作。

那是2020年,长期的居家生活导致王彬彬日益身宽体胖,乃至于总是大腹便便,一贯奉行“四不主义”即“不戒烟,不戒酒,不节食,不运动”的王彬彬,被迫放弃“躺平”生活哲学,不仅开始节食,也开始运动。所谓“运动”,就是走路。一次外出散步时,他偶然走进一片拆迁遗留的废墟,那里一群被主人集体遗弃的狗闯入了他的视野。王彬彬由此引出了关于狗与狗性的话题:狗本是从狼进化而成,“必须依附人才能活,狗是如何走到这一步的呢?”这篇《废墟与狗》,便成了他这一系列散文的开篇之作。

看似偶然的开端,实则蕴含着深厚的必然性。王彬彬回忆道,起初是现实触动引发创作冲动,可写着写着,思绪便不由自主地飘回了1970年代。书中的篇章,既有对当下现实的敏锐捕捉,又有对往昔岁月的深情回溯,童年的乡村生活、成长的酸甜苦辣在笔下徐徐展开。

江苏省文艺评论家协会主席汪政与王彬彬几乎同龄,书中写到的知识青年上调进城、入伍、成为工农兵大学生,以及队长、大队长、公社书记等基层干部的形象,这些都让他有恍如隔世之感。两人的家庭背景也极为相似,王彬彬的父亲是师范毕业,先任小学老师,后成为初中老师,汪政的父亲亦是如此。

书中《霹雳一声高考》一文,让汪政感触尤深。他父亲作为读书人,深知高考重要性,催促他复习备考,可他因超出年龄认知,不敢相信通过考试就能上大学,所以不愿复习,一心等着第二年下放。后来父母将他送到哥哥所在的农村,他看到知青们白天出工,晚上在昏暗灯光下复习,自己也只好跟着看,成为恢复高考后的首批大学生。汪政这批77级考生于1978年3月入学,半年后王彬彬也进入大学。有趣的是,为了体验高考,1977年王彬彬曾以非应届生身份陪考了一回。

汪政认为王彬彬的写作是生活积累的自然喷发,这些沉淀已久的感悟在特定契机下找到了宣泄口,散文成为他表达自我、记录时代的有力工具。书中《真相》一文的结尾有句话堪称金句,“这半碗饭吃下去快半个世纪了,一直没有消化。”这句话寓意深刻,每个人都能联想到从前经历过的种种事情,那些如同这“半碗饭”一般的人生经历,或真实发生,或具有象征意义,让人难以忘怀,需要用一生去消化、去汲取其中的营养。

“通过这本书,我们看到的王彬彬是有根的,有情怀的,是在探寻来路的,不断回顾过去以审视当下。我们看到的不只是学者、教授身份的王彬彬,更是一个普通人,在夜深人静时,回忆着过去的点点滴滴,这本书也映射出他为人处世的态度与过往经历。”汪政说。

“未免有情”的思想者

汪政与王彬彬相识多年,王彬彬上世纪80年代在复旦攻读研究生的时候,汪政还在如皋师范任教,那时他们就已建立联系。王彬彬热心地为杂志约稿,由于当时没有电话,便通过书信沟通,信的落款总是“彬彬于复旦南舍”,这一细节汪政至今仍记忆犹新。随着时间推移,无论是学术探讨还是生活交流,汪政深切感受到王彬彬性格中的多面性。在学术和文坛上,他以犀利的批评著称,对作家作品、学界动态的剖析往往一针见血,毫不留情地指出弊病,“而且往往从最基础的层面切入,就像评判一座房子,先不看装修如何,而是先考量根基是否牢固,这种方式在王彬彬的观点论述中屡见不鲜,有着关键作用”;而在生活中,他又有着温婉和煦的一面,这份亲切常被犀利的外表所遮蔽。

在从读者到同行的身份转变中,苏州大学教授房伟眼中王彬彬的形象也在随之发生变化。早年读其文章,深感其严肃犀利且遥不可及;随着阅读增多,他愈发觉得王彬彬作为批评家、学者,总能在文坛热闹表象下洞察本质问题并犀利批判,对中国文学界、批评界的健康发展意义重大;而随着深入交往,此时的王彬彬展现出了侠骨柔情的一面,他温暖、温和,且善于反思。

谈及《废墟与狗》,房伟认为它与王彬彬以往创作有诸多不同,是真正的文学性非虚构创作。王彬彬采用简洁干净的文体风格,借鉴小说手法营造氛

围、设置悬念,每一个细节、每一个标题都暗藏玄机,留给读者广阔的想象空间。在写作过程中,还存在童年的王彬彬与成年后的自我相互审视的过程,贯穿始终的是作为思想者的批判性精神。“这种批判,既指向他人,也指向自己,流露出对生命的大悲悯。比如《吃肉》一文,引发对平庸之恶的深刻思考。”

更值得一提的是,这种思考并非以直白的叙述和议论呈现,而是以文学虚构形式展现。以《家长》那一篇为例,开头讲述吴姓家长和张姓家长去了解孩子报考的情节,然而结局却出人意料,原本声称不去找人的家长最后竟以下跪的方式去寻求帮助,浓浓的悲凉之感扑面而来。“这里没有多余的议论,却凭借故事本身的形象性和震撼人心的细节,引发读者深入思考。”在房伟看来,这充分展现出成熟散文家、文学家对文体的独特诉求,给读者带来了高层次的审美愉悦。

评论家韩松刚作为王彬彬的学生,更是在书中读出了不一样的 “老师”。以往印象中的冷峻批评家,在这本书里化作一位细腻的散文家,用饱含深情的笔触回忆童年、洞察人性。韩松刚作为“80后”,却能对王彬彬儿时记忆产生强烈共鸣,正是因为王彬彬的散文触及了人类普遍共有的情感与内容。

韩松刚认为,王彬彬的散文除了具备与生活紧密相连这一特质外,还因其自身知识体系与教育背景,呈现出鲜明的批判色彩。《队长》一文揭示了人们对权力的追逐与势利心态,《公私》对贪小便宜这类小“恶”进行了揭示,《家长》《真相》等篇章同样如此。“很多时候,人们往往对自身存在的这些小 ‘恶’ 毫无察觉,而王老师却敏锐地捕捉到了,由此达到了当下很大一部分散文所未能企及的深刻性与思想性。”

“一直白话下去”

王彬彬回忆道,自上世纪80年代中期开始从事文学批评与研究近40年,绝大多数文章客观求真,虽写过少量言辞犀利的批评文章,但仅占文章总量不到1%,却给人留下了他“爱骂人”的印象,还被冠上“独行侠”的称号,不过他自认为实在不敢当。所谓“独行”,在他看来,是自己从不拉帮结派,在开展批评时,不会从小圈子的是非恩怨出发去针对他人。这是他始终坚守的底线与原则。

《废墟与狗》中的文章大多是回忆性的,主要聚焦于自己的少年时代。王彬彬认为,生活中的恩怨纠葛极为复杂,绝非简单的对错就能评判。就像媒体上常见的父子冲突、婆媳矛盾,很难说哪一方是绝对正确或绝对错误的。以他多年的生活阅历来看,回首少年时期的经历,即便在某些事件中自己遭受了欺负,也不能认定自己百分百无辜,“自己是否也存在有意无意伤害他人的行为呢?”有了这样的认识后,在回首往事时,他自然而然地会更多地审视自身,而不是单纯地喊冤叫屈。

他强调,散文写作并非是为了树立某种特定的个人形象。创作这些文章,只是想把生活中的感受,尤其是少年时代那些刻骨铭心的记忆表达出来。他相信,不同的读者定能从中获得各自独特的感悟。

翻开《废墟与狗》,王彬彬的文字如同一股清泉,质朴无华却能沁人心脾,在看似平淡的叙述中蕴含着深刻的思想力量。

谈及学术写作与散文创作的差异,王彬彬认为学术写作更偏重于理性的培育,散文创作则是形象思维的过程。不过,在这两种写作中,他始终坚持一点:力求语言表达干净、明确、准确,富有韵味。追求用最恰当、最平实的文字精准传达自己的想法,让读者毫无障碍地走进他所构建的文学世界。

汪政指出,王彬彬真正领会了白话文的精神,是彻底的白话文践行者。“如果谈及王彬彬在学术写作、文史写作以及文学创作中,有什么共通之处,我认为是语言。白话文登上主流文学舞台不过百年,每一位写作者都有责任推动它的发展。在撰写理论文章时,王彬彬从不使用晦涩玄虚的概念,也极少像有些作者那样插入外文来装点门面。其文史考据文章、非虚构纪实作品皆是如此。即便文中涉及大量典籍、前朝旧事与考据资料,通篇读下来,依然是纯粹的白话文,阅读毫无阻碍。王彬彬的文字就如同养生理念里的白开水,看似平淡,实则蕴含深意。他凭借自身的写作态度、深厚的语言积累以及对语言运用的深刻认知,跨越三种不同文体,直抵白话文的本质。成语、文言、方言信手拈来,却都能自然融入白话文语境。我对此十分钦佩,并希望他一直‘白话’下去。”

房伟表示,王彬彬巧妙地将学术思维融入散文之中,使得作品既有学者的深度与严谨,又不失散文的灵动与诗意。“他讲作家语言的妙处,讲得非常精彩,反映到他自己的创作中,我们也能看到他在散文文体上的追求。”

韩松刚认为,王彬彬的形象与文字风格形成鲜明对比,“看上去‘五大三粗’的一个人,文字却有着张飞绣花般的细腻与精妙。”这种对语言质地的独特把控,与作品中的细节、细微情感相互融合,共同构建出作品中“有情”的表述与形象。

散文应是“文学是人学”的最佳体现

在对谈中,评论家们也将目光投向当下散文创作的整体格局,探讨《废墟与狗》在其中的独特价值与启示。

韩松刚指出,当下散文创作呈现出一种“繁荣”景象,写作者众多,但佳作却难觅踪迹。部分散文陷入知识堆砌的误区,追求长篇大论却忽略了情感的真挚与思想的深度,与读者的生活渐行渐远。与之形成鲜明对比的是,王彬彬的散文深深扎根于日常生活,如他所言,散文应是“文学是人学”的最佳体现,从生活中来,到生活中去,以发现和探索人性为终极目标。

房伟也认为,当前散文存在过度追求所谓“大散文”的倾向,将大量知识、典故生硬地塞进文中,看似内容丰富,实则读起来费劲,难以引发读者的感动、反思,还容易造成审美疲劳,偏离了散文和文学的本质。而王彬彬的《废墟与狗》回归散文文体本身,以真诚感染读者。其中的文章没有废话,不做过多理论缠绕,直抵事情本质。就像同名散文《废墟与狗》,作者通过对废墟上流浪狗的观察,从动物的独立延伸至人的独立,探讨人的精神自主与在时代中坚守尊严的问题,引发读者的深刻触动与思考。

扬州市作协主席周荣池反思当下散文创作常走向两个极端:要么过度追求深刻,充斥着学术语言;要么沉溺深情,陷入老套模式,诸如回忆家乡、童年,写老黄牛、炊烟,情感泛滥至“烂俗”,眼泪轻易流淌。他认为深刻的思想力与深情的情绪力应达成共生,平衡公共议题与个人私情,构建出兼具深度与温度的作品,使散文更具可读性。王彬彬的作品巧妙地将深刻的思想融入深情的回忆之中,赋予文字社会学意义;同时,又以克制的幽默、原生的情感展现生活的真实面貌,让读者在会心一笑中感受到文字的魅力。

王彬彬

1962年生,安徽省望江县人。著名文学评论家,文学史家,现为南京大学文学院教授,博士研究生导师,教育部长江学者特聘教授。出版有《在功利与唯美之间》《为批评正名》《文坛三户》《应知天命集》《鲁迅内外》《风高放火与振翅洒水》《八论高晓声》《往事何堪哀》《并未远去的背影》《大道与歧途》《顾左右而言史》《费城的钟声》等著作多种。