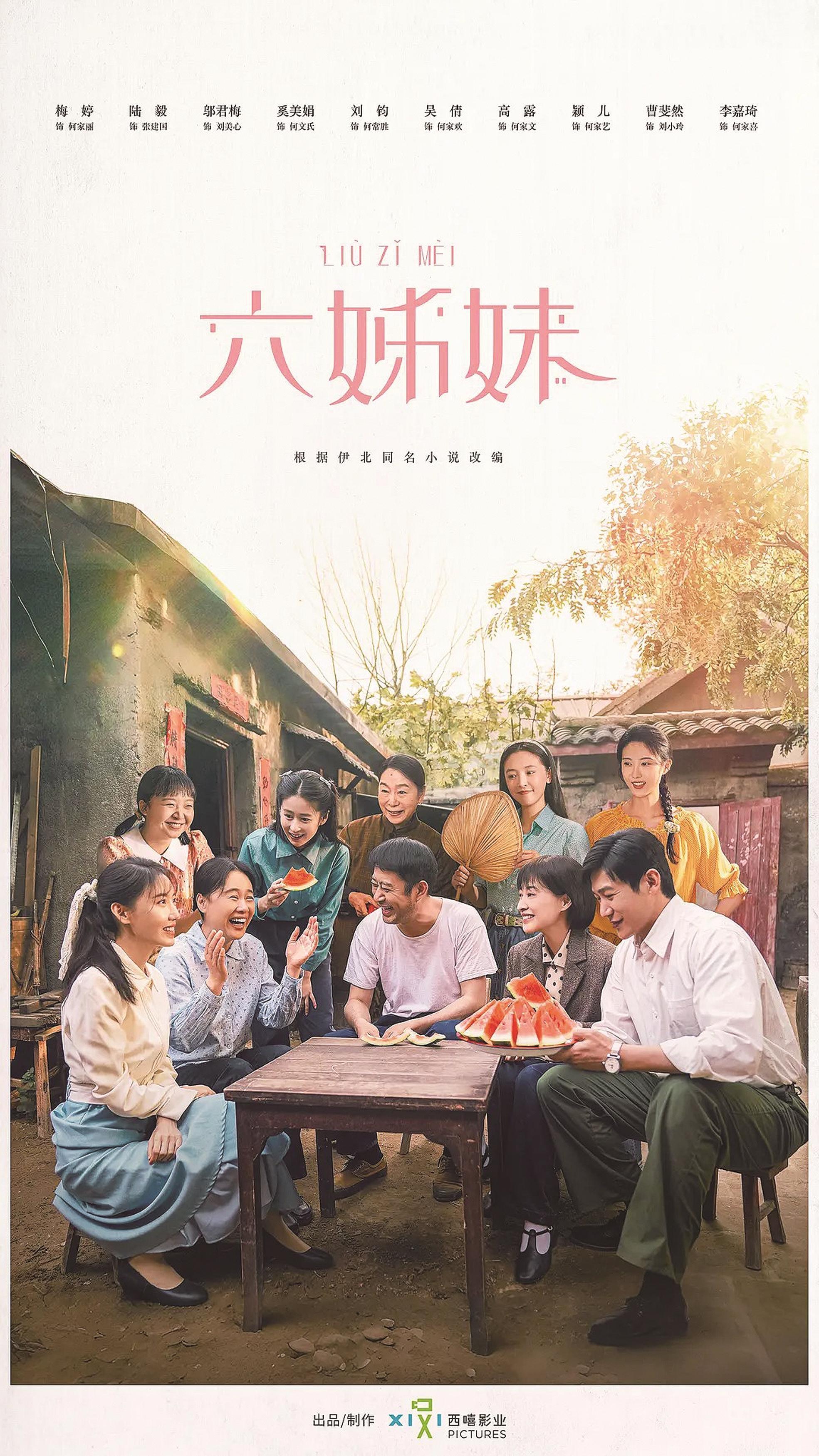

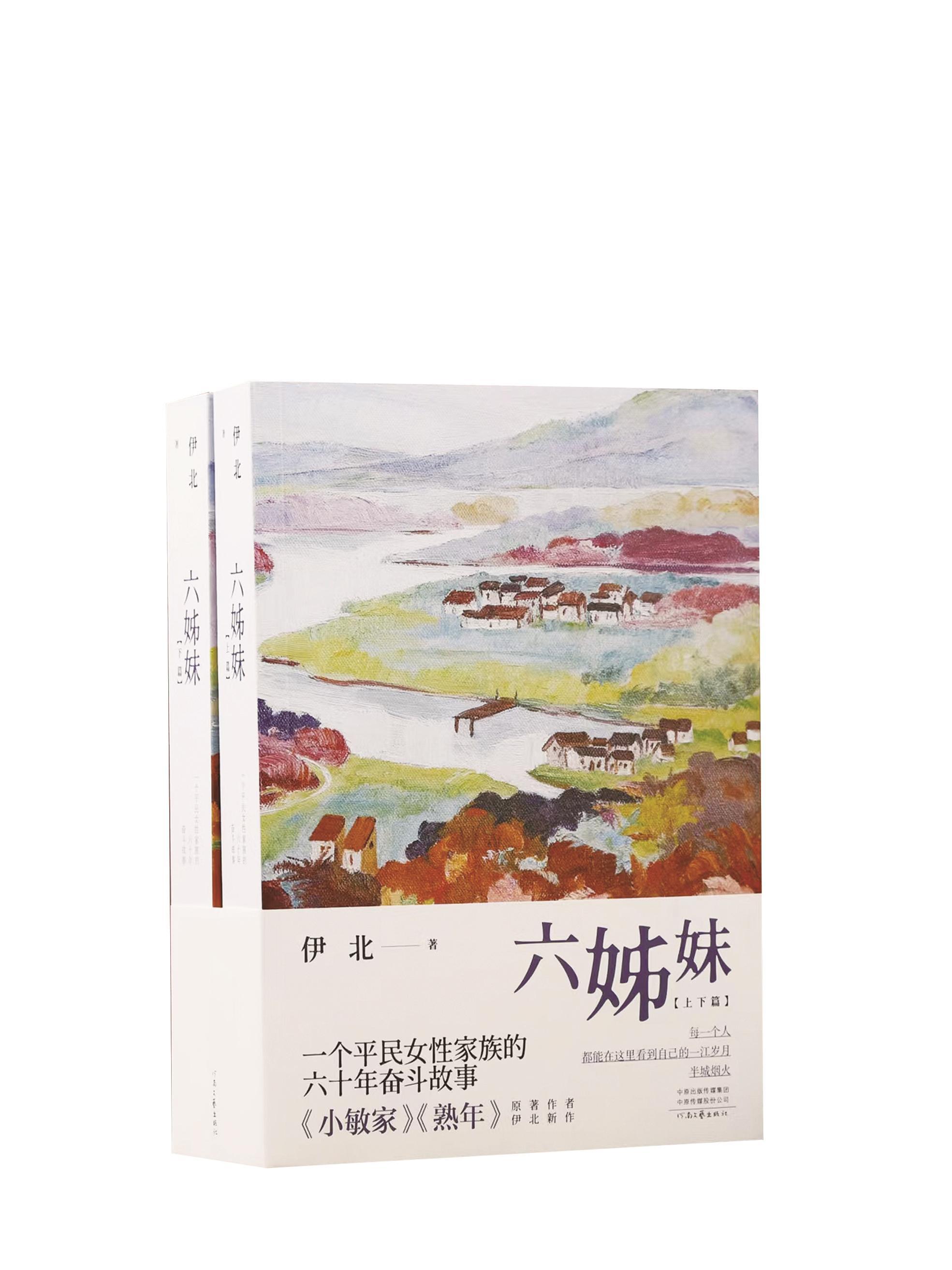

《六姊妹》终于大结局。作为央视开年大剧,其热度从开播起就持续高涨,收视率紧追《人世间》和《父母爱情》,在年代剧中表现突出。剧中何家六姐妹结局不同,有人成功逆袭,有人悲惨收场,展现人生无常与亲情力量,引发观众共鸣。这部剧改编自作家伊北的同名小说,从《小敏家》《熟年》《小日子》,再到《六姊妹》,接连四部影视改编作品的成功,让伊北成为家庭题材领域最受欢迎的作家之一。近日,伊北接受现代快报专访,分享了长篇小说创作与影视改编的心得体会。

现代快报/现代+记者 陈曦

渴望读者反馈,网络开启长篇写作

《六姊妹》的热播,让大家对伊北的创作经历充满好奇。伊北回忆说,自己的成长经历很常规,就是一路读书。小时候在淮南长大,本科考到了无锡的江南大学,硕士去了北京师范大学,读的是中国现当代文学。在北师大的时候,接触了好多作家作品,慢慢地自己就也想写了。

伊北在创作上起步比较晚,从北师大毕业后,先是在出版社当编辑,后来又去了文学杂志做编辑。在做编辑的过程中,他业余时间写作,最开始写的大多是散文随笔。但写着写着,他觉得散文随笔受现实限制太多,没办法尽情发挥想象力。2016年,他决定重新开始写长篇小说。

当时他面临着传统与网络两种发表渠道的抉择。由于伊北曾在文学期刊工作,深知其中情况——文学期刊主要刊登中短篇,长篇小说版面稀缺,排期漫长,稿件通过审核后,往往要等一两年才能发表。相比之下,网络平台的优势十分突出,“在网络平台连载,能快速获得曝光,作品不会被长期搁置。”

作为初期写作者,伊北渴望迅速得到读者反馈。考虑到自身作品风格与动辄百万字的超长篇网络小说差异较大,他最终选择了风格契合的豆瓣阅读,“当时没人邀请,我就自己在上面开始写了。”不过,网络连载也带来了压力,“不能断更,每天都要创作新内容。”这种创作方式在一定程度上重塑了他的文本表达。他坦言:“长篇创作极为辛苦,持续的鼓励对坚持创作至关重要,负面或零反馈会严重打击创作信心。”

伊北十八岁前一直在淮南生活,十八岁后渡江南下到江南大学读书。在江苏生活了四年,直到现在还时常怀念无锡的风物,像酱排骨、肉面筋,还有梅园和蠡湖。《六姊妹》原著小说里,何家“扬州江都”的原籍设定,既源于伊北对现当代史料的挖掘,发现淮南在国家建设初期有大量包括江都的外来人口涌入,也与他对江苏的熟稔相关。这一细节还引起了扬州当地的关注,“扬州发布”发文称,据相关资料披露,1958年到1962年间,扬州专区(含江都)向淮南输送了约 2.1万正式工人,1964年淮南矿务局接收的江都籍工人中,约67%是“家庭整体迁移”,和小说里写的简直一模一样,何家的迁移轨迹很有代表性。

作家与题材是一种双向奔赴

伊北写了不少现实家庭题材的作品,如《小敏家》《熟年》《小日子》等都改编成了热播剧。为何对家庭题材如此感兴趣?伊北说:“作家和题材就是一种相遇的关系,就好像是互相奔赴。我在生活里碰到了这些故事,可能是一个片段、一个人物,或者一个灵感,我就把它们拿过来,加工加工,编出一个有我自己风格的故事。”

就拿《小日子》来说,这部作品创作于2020年,灵感来自伊北对身边朋友生活的观察。“我好多朋友都是在中小城市长大,然后跑到大城市打拼,靠父母攒了半辈子的钱才在大城市买了房。我发现,等他们结婚生子后,父母的介入有时候会影响到夫妻关系。本来在一个正常家庭里,夫妻关系应该比亲子关系重要,但是在城市化的过程中,亲子关系有时候反倒压过了夫妻关系,矛盾就来了。”

《六姊妹》的创作,伊北可是下了大功夫,前前后后准备了四五年。他表示,写《六姊妹》,不只是因为淮南是故乡,还因为淮南这座城市很特殊。它虽然历史悠久,但是城市的创建史几乎和共和国同步。1952年,因为丰富的煤炭资源,在国家工业化浪潮中,淮南诞生了。这座城市的发展变化,就是一个时代的缩影。通过写淮南普通家庭的生活,能反映出新中国成立以来家庭的变迁。

为了把那个年代的细节展现出来,伊北没少花心思。他不仅在生活里留意各种老物件、老习俗,还专门去研究《淮南市志》《田家庵区志》《淮南历史大事记》这些资料,以此让故事更真实。在创作的时候,伊北也遇到了不少难题。他表示,写这种题材的难度,不在故事本身,而是长篇小说这种体裁本身就很难。比如说结构,对长篇小说来说,结构太重要了,得非常结实,人物塑造、细节积累,每一样都得花大力气。

其实伊北也写了不少其他题材的作品,像职场题材的《一纸千金》,青春题材的《青枝绿叶》,这一部将来也可能会影视化。“只是大家可能更关注我写的家庭题材作品。就拿《六姊妹》来说,它讲的是家庭变迁史,也能算半个历史题材了。”

长剧跟风短剧追求“爽感”会走偏

伊北的好几部作品接连被改编成了影视剧,从小说作者到电视剧编剧,身份的转变,带来的是讲故事方法的不同。

“戏剧和小说完全是两种艺术形式。小说的发挥空间更大,除了对话和动作,还能对故事进行评价,描写人物心理,小说构建的世界更复杂。但电视剧就不一样了,它的篇幅有限,既要安排好时间线,又要处理好空间场景,还得快速抓住观众的眼球,所以剧情得更紧凑、更集中、推进得更快。”

就拿《六姊妹》的改编来说,伊北花了整整三年时间,一边要尽量保留原著的味道,一边又得根据电视剧的特点把内容改得更精练。像饰演母亲刘美心的邬君梅台词里那句带有淮南地方特色的 “安泰日子”,要是伊北没亲自当编剧,很可能就被改掉了。

对于影视改编,伊北的态度挺包容的。“作为原著作者,肯定希望改编能尽量还原原著,但我也不强求。我的底线就是法律规定的,保护好作品的完整权,只要改编的作品别损害我的名誉,我都能接受。原著小说就像是原材料,影视制作方会按照自己的审美和制作水平,把它加工成一道‘菜’。”伊北觉得,影视改编最理想的状态,就是大家都能为作品加分。“我写的小说能打下好基础,导演、编剧、演员都能发挥自己的本事,这样最后出来的作品肯定特别棒。”

写作至今,伊北售出的影视版权不少,尽管是版权热销作者,他也不得不承认:“你是头部也好,腰部也好,其实在整个产业链条上都是比较弱势的。”

现在短剧、微短剧特别火,大家的注意力越来越分散,在这种情况下,长剧想要出彩更不容易。伊北觉得,长剧的创作要求一直都很高,短剧的出现只是让长剧的困难更明显了。“长剧有它自己的先天优势,它对于主题的挖掘、对于价值的传达,以及深度、广度,这些方面都比短剧有优势。长剧应该用整体的力量去捍卫自己的尊严。长剧不能盲目跟风短剧追求‘爽感’,那样就走偏了。”

■对话

写作不要“画地为牢”

读品:因何开始网络写作?

伊北:走向创作是因为硕士读的是中国现当代文学,接触的作家作品多了,渐渐自己也就开始写了。创作上我是比较“晚熟”的。

毕业以后先在出版社做编辑,然后去文学期刊做编辑。在网上写是因为当时我想写的东西是四五十万字的长篇,从体量上来说,放在网络上发表更合适。文学期刊,版面紧张,出书的周期也比较长,所以当时的情况是先在网络上发表,然后再出纸书。

读品:去年你的《花路》由译林出版社直接出版,是否有回归纯文学创作和传统文学出版的打算?

伊北:其实我一直没有给自己做这种限制,而是根据文本本身的特点来选择发表的渠道。如果你的创作态度是严肃的,在网络上发表也并不会就“低”了。这几年我一直在期刊上发表作品,也会直接出书。还是看故事本身的调性和篇幅,比如马上我可能要在期刊上发一个中篇和一个短篇。将来如果有更长的作品,可能也会回到网络,所以是看菜配盘子,不要“画地为牢”。

两者本身不存在高下之分,只是载体的不同,它们的高与低,是观念的产物,是人为赋予的。但也要看到现在的现实情况,实事求是讲,目前网络上发表的东西的确比较杂芜,作品质量良莠不齐。期刊和纸书,门槛相对高一些。

读品:创作《六姊妹》这样一部“全女”题材的作品有什么契机吗?你是80后,80后绝大多数都是独生子女,驾驭这样的《六姊妹》这种多子女家庭题材是否有难度?

伊北:“全女”是后面宣传策划的总结,其实也是一种标签化处理。我写的时候还是从故事本身出发,故事中也有不少男性角色。

写作这种题材的难度可能不是故事题材本身的难度,而是作为长篇小说这种体裁的普遍的难度。比如,结构,对于长篇来说,结构特别重要,必须结实,人物的塑造,还有细节的积累,都很费工夫。其实小说写作也好,剧本创作也好,它都是描述过去的已然发生的世界。那个真实的世界,在发生的一瞬间就破碎了,作家捡拾出历史的碎片,然后运用自己的想象力,虚构出一个完整的作品。

读品:《六姊妹》是你亲自操刀担任编剧,从小说作者到电视剧编剧,讲故事的方法是否会有所不同?

伊北:讲故事的方法肯定有不同,戏剧和小说是两种艺术体裁,小说的腾挪空间更大一些。它主要是处理时间,小说可以交代,对白和动作不是小说唯一的工具,它还可以评价,可以有心理描写,等等。小说的世界更庞杂。电视剧不一样,首先它的篇幅就是有限的,它一要处理时间,二要处理空间,而且它还要争取做到“两点之间直线最短”,要迅速作用于观众的观看感受。因此,它必须更凝练,更集中,更迅速。

伊北

当代作家、编剧。生于安徽省淮南市,北京师范大学文学硕士毕业,中国作家协会会员。代表作品有长篇小说《六姊妹》《小敏家》等。有多部小说改编为同名影视剧。由其编剧的电视剧《六姊妹》于2025年2月3日在央视一套和腾讯视频播出。