□吴琼

光绪十六年十月二十六日,是日日记:“具折请假,赏十日。”

二十七日缺记。

二十八日:“凤石来诊。”

二十九日:“凤石来诊,周姓诊。”是为绝笔。

光绪十六年十月三十日,晚清重臣、一代收藏名家潘祖荫溘然长逝。日记手稿的最后一页,泛黄纸面上寥寥几笔,戛然而止,让我们仿佛亲临了潘祖荫的最后人生时刻。

一、雪泥鸿爪

潘祖荫,字伯寅,小字东镛,号郑庵,撰有《攀古楼彝器图释》,辑有《滂喜斋丛书》《功顺堂丛书》。他出身苏州“贵潘”,潘氏有清一代显贵辈出,被李鸿章称誉“祖孙、父子、叔侄、兄弟翰林之家,天下无双”。潘祖荫祖父潘世恩为乾隆五十八年状元,四朝元老,《郎潜纪闻》称其为“三百年中第一福气中人”,潘祖荫之名即是他所取。潘祖荫二十三岁高中探花,二十七岁入直南书房,历国子监祭酒、左副都御史、大理寺卿,先后任工部、刑部、礼部、兵部尚书,加太子太保衔,是晚清朝堂举足轻重的人物。

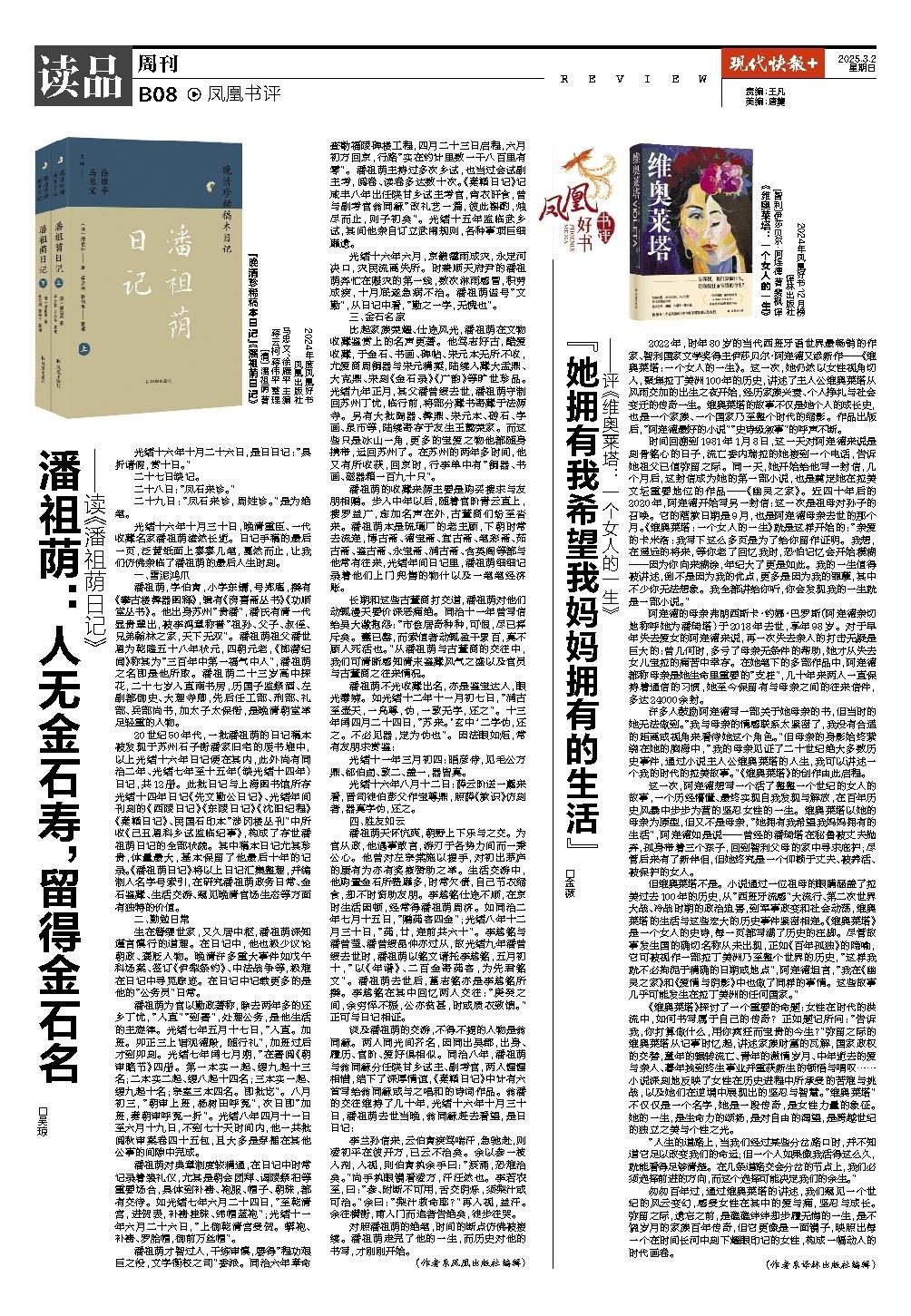

20世纪50年代,一批潘祖荫的日记稿本被发现于苏州石子街潘家旧宅的废书堆中,以上光绪十六年日记便在其内,此外尚有同治二年、光绪七年至十五年(缺光绪十四年)日记,共12册。此批日记与上海图书馆所存光绪十四年日记《先文勤公日记》、光绪年间刊刻的《西陵日记》《东陵日记》《沈阳纪程》《秦輏日记》、民国石印本“涉冈楼丛刊”中所收《己丑恩科乡试监临纪事》,构成了存世潘祖荫日记的全部状貌。其中稿本日记尤其珍贵,体量最大,基本保留了他最后十年的记录。《潘祖荫日记》将以上日记汇集整理,并编制人名字号索引,在研究潘祖荫政务日常、金石鉴藏、生活交游、窥见晚清官场生态等方面有独特的价值。

二、勤勉日常

生在簪缨世家,又久居中枢,潘祖荫深知谨言慎行的道理。在日记中,他也极少议论朝政、褒贬人物。晚清许多重大事件如戊午科场案、签订《伊犁条约》、中法战争等,极难在日记中寻觅踪迹。在日记中记载更多的是他的“公务员”日常。

潘祖荫为官以勤政著称,除去两年多的还乡丁忧,“入直”“到署”,处理公务,是他生活的主旋律。光绪七年五月十七日,“入直。加班。卯正三上诣观德殿, 随行礼”,加班过后才到卯刻。光绪七年闰七月朔,“在署阅《朝审略节》四册。第一本实一起、缓九起十三名;二本实二起、缓八起十四名;三本实一起、缓九起十名;宗室三本四名。即批讫”。八月初三,“朝审上班,杨树田呼冤”,次日即“加班,奏朝审呼冤一折”。光绪八年四月十一日至六月十九日,不到七十天时间内,他一共批阅秋审案卷四十五包,且大多是穿插在其他公事的间隙中完成。

潘祖荫对典章制度较精通,在日记中时常记录着装礼仪,尤其是朝会团拜、谒陵祭祀等重要场合,具体到补褂、袍服、帽子、朝珠,都有交待。如光绪七年六月二十四日,“至乾清宫,进贺表,补褂挂珠、纬帽蓝袍”;光绪十一年六月二十六日,“上御乾清宫受贺。蟒袍、补褂、罗胎帽,御前万丝帽”。

潘祖荫才智过人,干练审慎,屡得“程功艰巨之役,文字衡校之司”委派。同治六年奉命查勘福陵碑楼工程,四月二十三日启程,六月初方回京,行路“实在约计里数一千八百里有零”。潘祖荫主持过多次乡试,也当过会试副主考,阅卷、读卷多达数十次。《秦輏日记》记咸丰八年出任陕甘乡试主考官,宵衣旰食,曾与副考官翁同龢“改礼艺一篇,彼此斟酌,烛尽而止,则子初矣”。光绪十五年监临武乡试,其间他亲自订立武闱规则,各种事项巨细靡遗。

光绪十六年六月,京畿霪雨成灾,永定河决口,灾民流离失所。时兼顺天府尹的潘祖荫奔忙在赈灾的第一线,数次淋雨感冒,积劳成疾,十月底遂急病不治。潘祖荫谥号“文勤”,从日记中看,“勤之一字,无愧也”。

三、金石名家

比起家族荣耀、仕途风光,潘祖荫在文物收藏鉴赏上的名声更著。他笃志好古,酷爱收藏,于金石、书画、碑帖、宋元本无所不收,尤爱商周铜器与宋元精椠,陆续入藏大盂鼎、大克鼎、宋刻《金石录》《广韵》等旷世珍品。光绪九年正月,其父潘曾绶去世,潘祖荫守制回苏州丁忧,临行前,将部分藏书寄藏于法源寺。另有大批陶器、彝鼎、宋元本、砖石、字画、泉币等,陆续寄存于友生王懿荣家。而这些只是冰山一角,更多的宝爱之物他都随身携带,运回苏州了。在苏州的两年多时间,他又有所收获,回京时,行李单中有“铜器、书画、磁器箱一百九十只”。

潘祖荫的收藏来源主要是购买搜求与友朋相赠。步入中年以后,随着官阶青云直上,搜罗益广,愈加名声在外,古董商们纷至沓来。潘祖荫本是琉璃厂的老主顾,下朝时常去流连,博古斋、德宝斋、宜古斋、笔彩斋、茹古斋、鉴古斋、永宝斋、润古斋、含英阁等都与他常有往来,光绪年间日记里,潘祖荫细细记录着他们上门兜售的物什以及一笔笔经济账。

长期和这些古董商打交道,潘祖荫对他们动辄漫天要价深恶痛绝。同治十一年曾写信给吴大澂抱怨:“市侩居奇种种,可恨,尽已挥斥矣。囊已罄,而索值者动辄盈千累百,真不顾人死活也。”从潘祖荫与古董商的交往中,我们可清晰感知清末鉴藏风气之盛以及官员与古董商之往来情况。

潘祖荫不光收藏出名,亦是鉴宝达人,眼光毒辣。如光绪十二年十一月初七日,“润古至壶天,一凫尊,伪,一敦无字,还之”。十三年闰四月二十四日,“苏来。‘玄中’二字伪,还之。不必见器,定为伪也”。因法眼如炬,常有友朋求赏鉴:

光绪十一年三月初四:晤彦侍,见毛公方鼎、郤伯卣、敦二、盖一,器皆真。

光绪十六年八月十二日:薛云阶送一甗来看,晋司徒伯彭父作宝尊鼎,照薛《款识》仿刻者,器真字伪,还之。

四、胜友如云

潘祖荫天怀忼爽,朝野上下乐与之交。为官从政,他遇事敢言,游刃于各势力间而一秉公心。他曾对左宗棠施以援手,对初出茅庐的康有为亦有奖掖赞助之举。生活交游中,他购置金石所费靡多,时常欠债,自己节衣缩食,却不时资助友朋。李慈铭仕途不顺,在京时生活困顿,经常得潘祖荫周济。如同治二年七月十五日,“赠莼客四金”;光绪八年十二月三十日,“莼,廿,连前共六十”。李慈铭与潘曾莹、潘曾绶昆仲亦过从,故光绪九年潘曾绶去世时,潘祖荫以铭文请托李慈铭,五月初十,“以《年谱》、二百金寄莼客,为先君铭文”。潘祖荫去世后,墓志铭亦是李慈铭所撰。李慈铭在其中回忆两人交往:“庚癸之间,余穷悴不振,公亦贫甚,时或质衣致馈。”正可与日记相证。

谈及潘祖荫的交游,不得不提的人物是翁同龢。两人同光间齐名,因同出吴郡,出身、履历、官阶、爱好俱相似。同治八年,潘祖荫与翁同龢分任陕甘乡试主、副考官,两人惺惺相惜,结下了深厚情谊,《秦輏日记》中计有六首写给翁同龢或与之唱和的诗词作品。翁潘的交往维持了几十年,光绪十六年十月三十日,潘祖荫去世当晚,翁同龢赶去看望,是日日记:

李兰孙信来,云伯寅疾笃喘汗,急驰赴,则凌初平在彼开方,已云不治矣。余以参一枝入剂,入视,则伯寅执余手曰:“痰涌,恐难治矣。”尚手执眼镜看凌方,汗汪然也。李若农至,曰:“参、附断不可用,舌交阴烁,须梨汁或可治。”余曰:“梨汁救命耶?”再入视,益汗。余往横街,甫入门而追者告绝矣,徒步往哭。

对照潘祖荫的绝笔,时间的断点仿佛被接续。潘祖荫走完了他的一生,而历史对他的书写,才刚刚开始。

(作者系凤凰出版社编辑)