□陆远

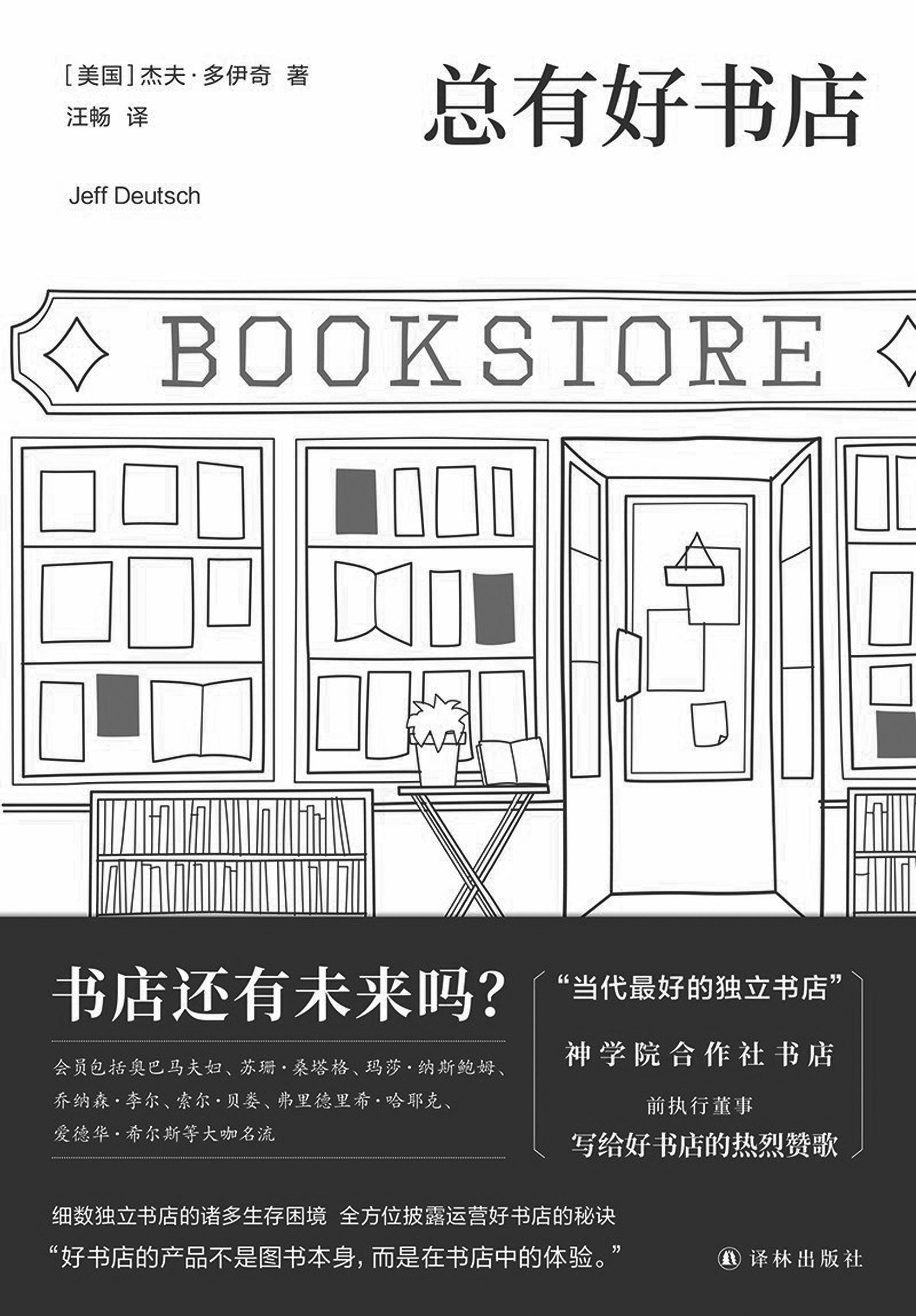

这些年,实体书店生存境遇艰难并不是什么新鲜话题,这恐怕也很难完全归咎于互联网时代的电商竞争——上世纪60年代初,美国社会学家爱德华·希尔斯就对书店运营的困境哀叹不已,甚至早在启蒙运动前后,狄德罗在编写《百科全书》时,就曾在“图书销售”的词条中抱怨说:“图书业每况愈下,图书销售不再盈利。”尽管如此,在这个时代,依旧有人坚信“书店是人类文明最伟大的工具”,并带着美好愿景让书店努力生存下去,美国人杰夫·多伊奇就是这样一位肯实干的理想主义者。

多伊奇曾长期担任美国芝加哥神学院合作社书店的执行董事,这家名为“神学院合作社”的机构可不是什么宗教主题书店,而是英语世界公认最优秀的人文书店之一。而在加盟神学院合作社书店之前,多伊奇还曾在全美各大严肃书店服务。《总有好书店》就是这样一位把职业生涯完全献给书店的资深人士的经验心得,也是一首“对书店雄辩而鼓舞人心的颂歌”。

不过,在多伊奇心目中,自己和博尔赫斯一样,“第一身份永远是读者”,甚至近乎南斯拉夫作家亚历山大·黑蒙所谓的“读瘾者”:恋书成痴,如饮琼浆,狂热地追求阅读带来的快感。正因为如此,从第一页开始,读者就由衷地觉得,《总有好书店》不像是一位职业书商的工作笔记,而是一位爱书人的心灵絮语,处处折射出挚爱与智慧的光芒。他没有喋喋不休地抱怨图书市场每况愈下,也没有洋洋自得地兜售提高销售额的技巧,而是亲切地挽起读者的胳膊,带他们进入由书籍构建的精神世界——正是在这个世界中,多伊奇自己获得了无法替代的至高满足,用多伊奇自己的话说,“书籍是我们生活在世界上的指南手册”。

多伊奇是从“人之所以为人”的本质属性出发理解书籍的价值的。他引用卡尔维诺的观点,“倘若剥离了那些阅历、讯息、读过的书和想象的事物,我们每个人又是谁?”也就是说,人类异于其他生物的重要特征,是我们拥有“文化记忆”。人类学界有一句名言,“每一只虎仔都是一只新老虎,但每一个婴儿都不是一个新人”,意思是,动物没有一套文化传递的系统,它们从亲代那里继承的只有基因传递的生物本能,而人类之所以伟大,是因为我们的婴儿甚至尚未出生,就已经开始浸润在所有先人留下的优秀文明成果中——想想那些还在母亲子宫里就已经接受贝多芬“胎教”的孩子!而古往今来文化传递最重要的载体,就是书籍。多伊奇正是基于这一点,才坚定地相信,“无论世界还剩下什么,书籍仍然会继续存在。”

数字时代,实体书店面对的最大竞争对手当然是网络平台,多伊奇对此也有反思,不过他仍然乐观地相信,实体书店提供的服务有互联网无法比拟的优势:“浏览的体验”。多伊奇为那些“只为了寻找某个明确的标题”而走进书店的人感到惋惜,他们错过了逛书店最美妙的乐趣——“从一座花园走到另一座花园,从一条犁沟走到另一条犁沟,从一片景象走到另一片景象”。这个浏览的过程,就是“思想反刍”的过程。逛书店最大的收益“并不是发现我们自以为需要的信息,而是遇到尚未遇到的东西”——无独有偶,弗吉尼亚·伍尔夫反对任何“开书单”的举动,而是建议读者们去书店里,“跟随自己的直觉,运用自己的理性,得出自己的结论”。多伊奇还进而反思了互联网某些简单而粗暴的特征带给人类潜在的伤害,因为算法只会根据读者以往的阅读史和广告商的诱导向他们推荐相同主题的作品,在提高效率的同时,恐怕也过滤掉了所有有价值的“意外收获”。在人人追求“确定性”的时代,多伊奇借14世纪日本散文作家吉田兼好的话,表明自己在选书这件事上的立场:“生命中最珍贵的东西,就是不确定性。”

作为书店从业者,多伊奇充满职业自豪,他把1963年芝加哥大学教学委员会那份著名的《卡尔文报告》稍加修改,明确提出自己的崇高愿景:书店的使命是发现、改进和传播知识,其调查和审核的领域包括社会的所有方面和所有价值观。书店凭借其规划和影响,对现行的社会提出建议,进而提出新的安排,书店在培育社会价值观方面,扮演着伟大而独特的角色。作为一名爱书人,我很荣幸能够与身边许多多伊奇式的书店人成为朋友,他们和多伊奇一样,“静默而谦卑地让这个行业发光”,更重要的是在他们身上,有任何时代都值得宝贵的美好品格——“不求收获,但问耕耘”,并且从不失去信心和期待。