□萧平

陆俨少先生去世三十二年了。四十七年前笔者开始接触他的情景,依然清晰地浮现在脑海里。那是1978年秋,我尚在南京博物院工作,他自上海来南京,住汤山八三医院,其时南博有“明四家”和“清六家”的画展,他数次搭车前来,皆由我陪着观览,看后便在办公室小坐,或谈论展览作品,或拈笔为我示范。他说,他不理解现在许多画家对古画展览的漠视,而他每看一次展览总有新的收获。他还说,对古人也要分析,不是一概都好。就明清十家展而言,是后胜于前了。他的这些行动和言语,淡淡的,似乎很平常,却反映了年届古稀的他,对于传统艺术的热情追求和冷静分析。热是情感,冷是理智。这“热”“冷”二字,大约正是造就先生艺术大成的关键吧!

记得美国纳尔逊博物馆,曾拟于80年代末举办陆俨少回顾大展,把他定位于中国最后一位文人画大家。中国的文人画传统已经有了千年的历史,大约不会就此断绝,而陆俨少,作为中国文人画在当代的集大成者,则是当之无愧的。

中国绘画的文人化,入宋才日趋鲜明。倡导者之一的苏东坡(1037—1101),就最具典型性——集诗人、书家、画手于一身。尔后,诗、书、画的一体,便渐成了中华民族特有的艺术美学风尚;诗、书、画三绝,也就成了评定文人画家的最高标准。

在当代,由于社会的变革和西学的影响,画坛上可称为“三绝”的人已稀如星凤,而陆俨少先生是足以当之的。他十八岁从学清末翰林王同愈(1855—1941),又经王引荐,拜冯超然(1882—1954)为师,“一面读书,一面写字,和画分头并重,互相促进。”(《陆俨少自叙》)他习诗,读过许多选集,于杜甫诗最为心爱,通体读遍,并时有仿作;他学文,读《史记》《韩昌黎文集》,又读《世说新语》《水经注》《山水记》等;学书,“初学魏碑,继写汉碑,后来写兰亭。”(《陆俨少自叙》)学画则从“四王”入手,临过王同愈所藏的王时敏、王翚和王原祁的真迹。冯超然见到他临的王东庄(“小四王”之一)册页,“大为赞赏,认为可以乱真”。可见在他艺途的开端,就确立了“三绝”的方向。

俨少先生在1990年写的《学画微言》中提出:“十分功夫:四分读书,三分写字,三分画画。”画外功夫占了七分,这正合了中国文人画的前提,首先要做一个文人。先生说:“第一是读书,因为读书可以改变作者的气质,气质的好坏,是关于学好画的第一要事。”又说:“中国画注重骨法用笔,亦即首先讲究笔的点画,一支毛笔,用好它必须经过长期刻苦的训练,而写字是训练用笔的最好方法”。对于画家来说,这画外的七分功夫,终极都又服务于画的。

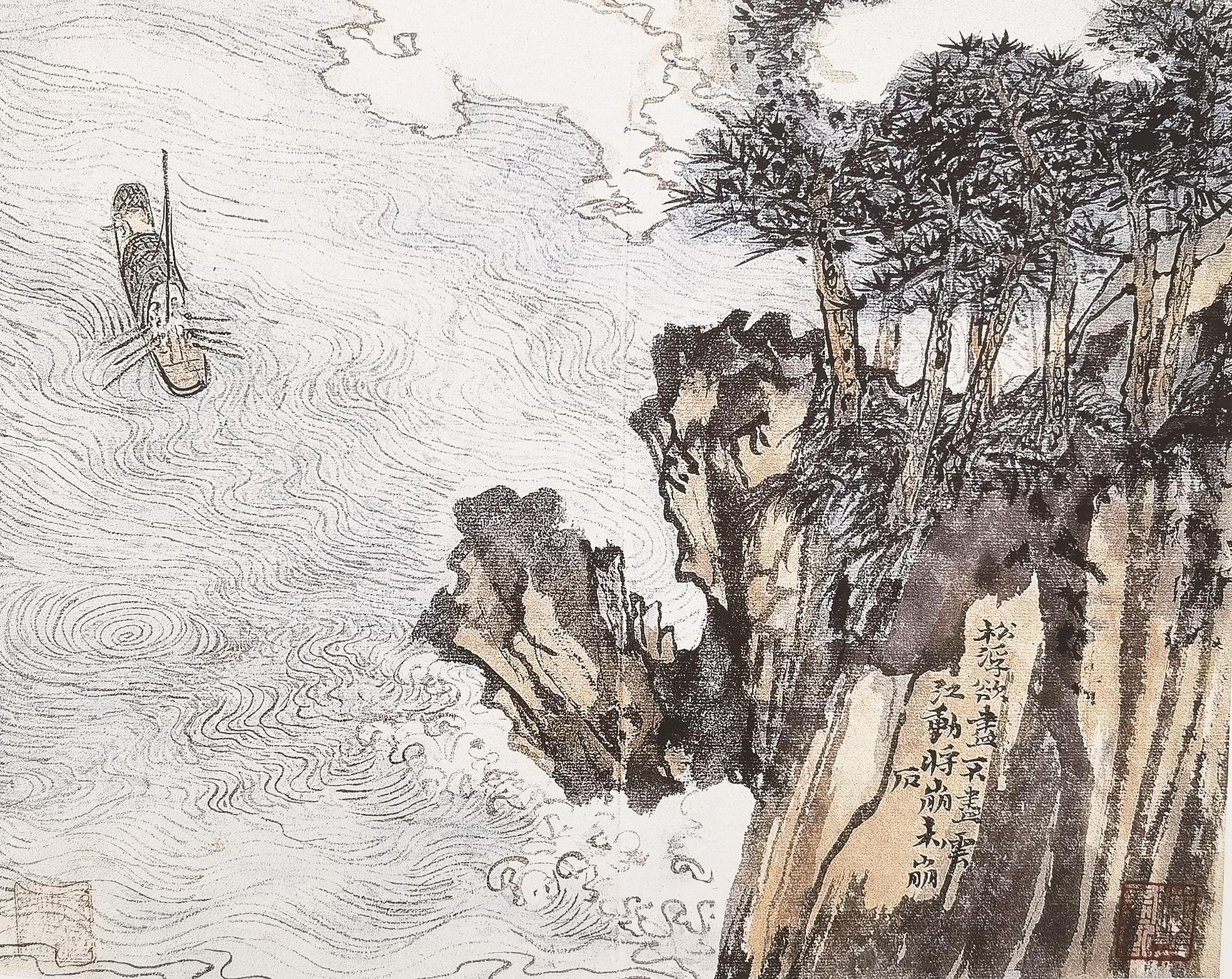

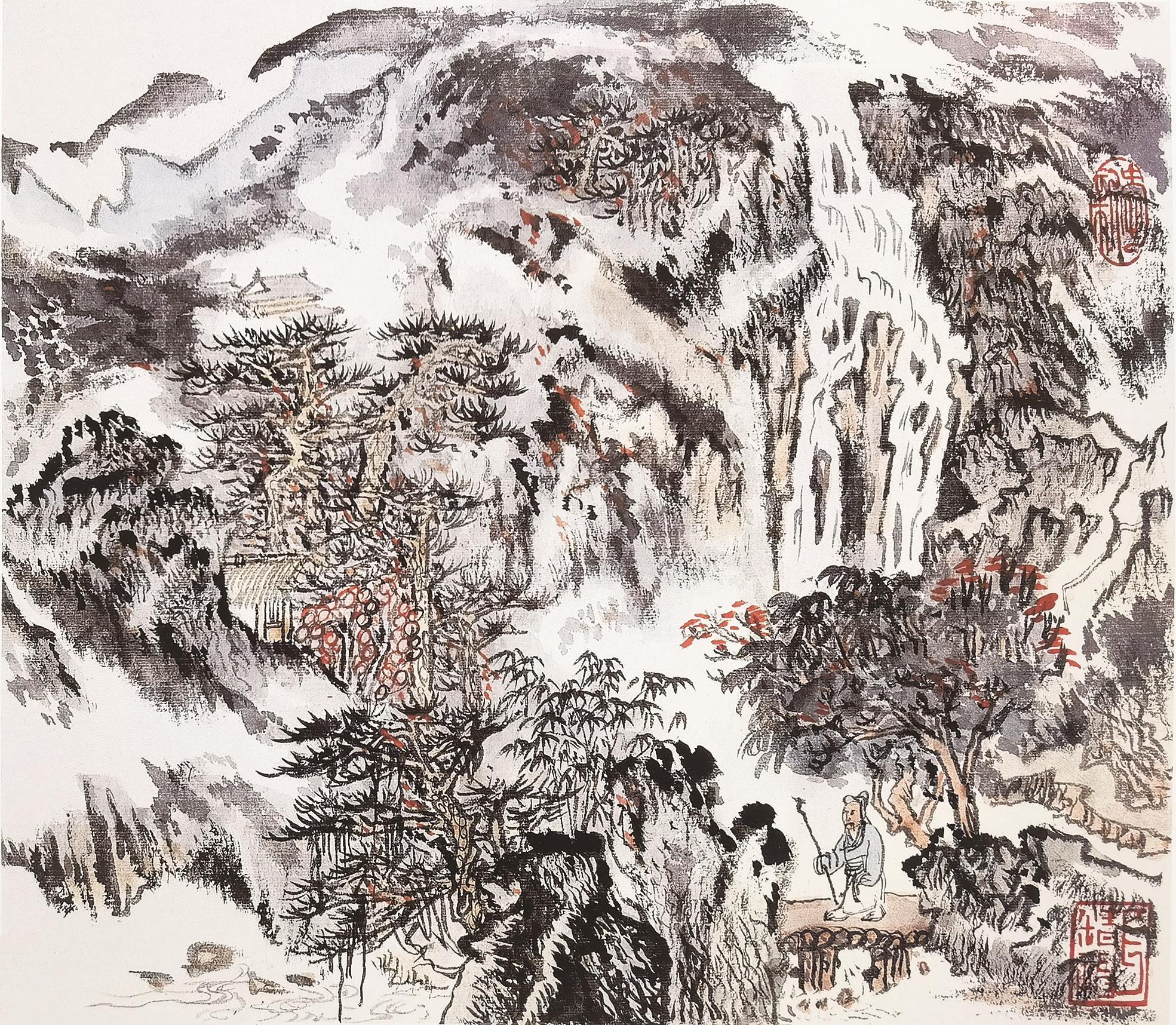

俨少先生一生写过多少诗,大约尚无统计,据说在蜀八年中他曾写了满满一本诗稿,可惜失散了。但在他附于《杜陵秋兴诗意图卷》后的六首五律中,我们依然能够看到那时他为诗的风采:“绿竹倚花净,清江隐雾深。家山无短梦,巴蜀人长吟。”充满了画意与情感,与杜陵确有合处。在他晚年,境遇渐佳,时有诗作,或为纪游,或为寄兴。如1983年8月返故乡嘉定,觞于凌云楼,即席所赋:“故乡重到隔年期,又见高楼卓酒旗。对景君看非旧日,凌云我欲赋新诗。崇朝霪雨晚晴好,向夕斜阳幽草宜。余热犹堪驱使在,及令筋力未全衰。”