□思郁

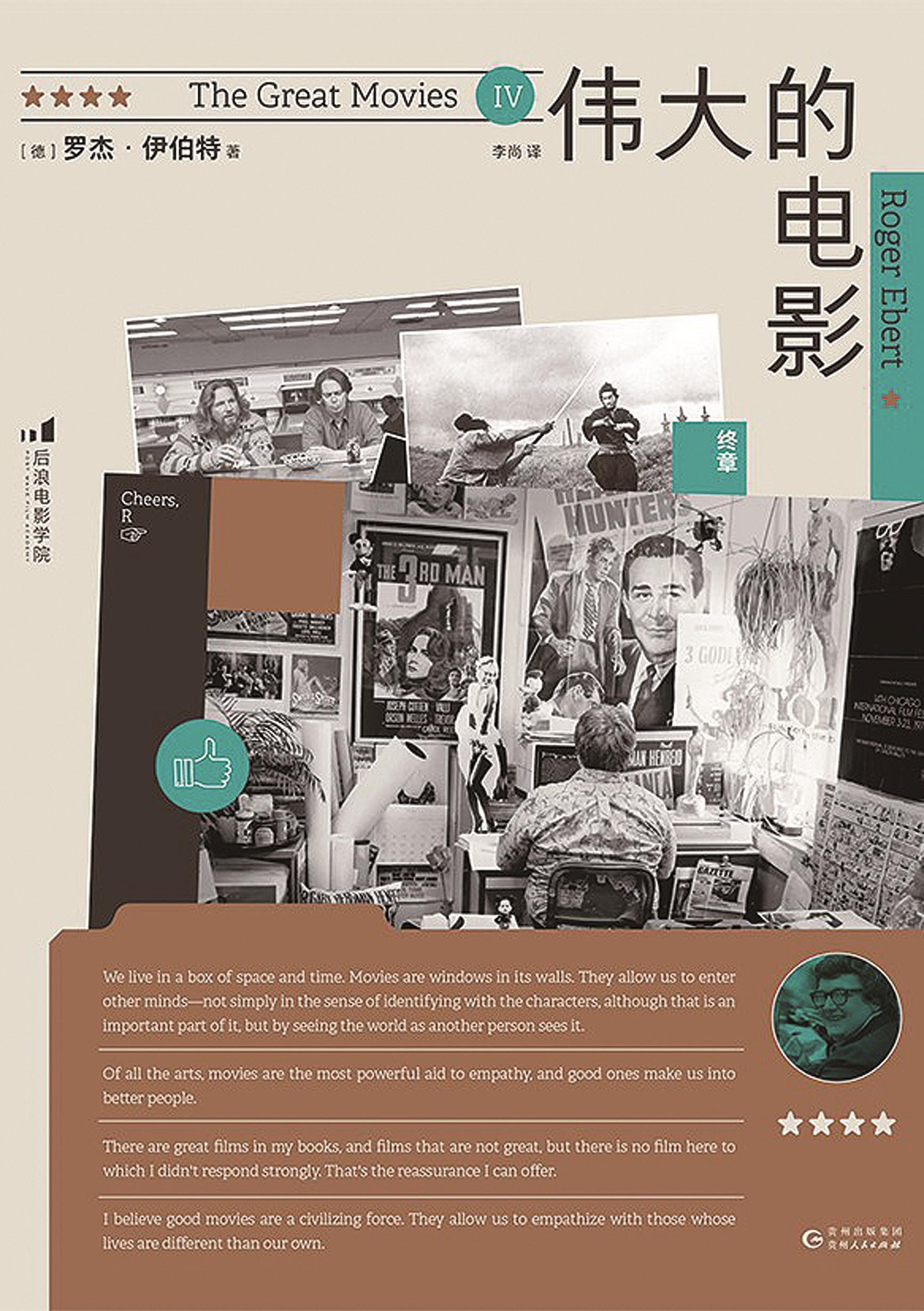

2013年去世的影评人罗杰·伊伯特留下了一份非常重要的遗产:《伟大的电影》系列。这是伊伯特写作影评大半生的精华与巅峰之作。从1994年开始,他从看过的上万部影片当中,选取他认为的影史上最重要的四百部影片进行点评书写,原计划写四本书,每本书集结一百篇影评文字。刚出版的就是最后一本叫《伟大的电影终章》。很可惜这本书只有62篇,当时伊伯特的甲状腺癌已经到了晚期,他在病床上忍着巨大的病痛,写下了这些文章。

对于伟大电影的评选标准,肯定没有统一的说法。每个人都可以有自己的标准,伊伯特的标准很感性,他在《伟大的电影2》的序言中说,伟大的电影就是“只要想到自己无法再看一遍就不能接受的影片”。也就是说,能引发我们观影的好奇心,反复观看多遍的影片就符合伟大电影的清单。但是,我反复观看多遍的影片肯定跟伊伯特的不一样,比如《夺宝奇兵》系列、诺兰的《蝙蝠侠》系列、《谍中谍》系列、《谍影重重》三部曲等,商业片很多,估计伊伯特也看不上眼。可见“伟大的电影”评选标准是非常私人化的,是各花入各眼。

但是伊伯特的观影体验是值得分享的。一个原因是他是专业的影评人,1967年就在《芝加哥太阳报》开设了影评专栏,观影无数,一生大概看了两万多部影片,令人望尘莫及。阅片量决定了观影体验,只有阅片无数,才能洞若观火,信手拈来。其次,他是唯一一个靠写影评获得1975年普利策奖的影评人。换言之,单是看得多还不够,还要写得好,文章妙笔生花,才能吸引读者。

伊伯特的影评是真的好文字。他不摆谱,不搞专业人士那一套,动不动就跟你聊机位、构图、布光,用专业知识吓唬你,让你还没看就想要顶礼膜拜。他的影评姿态非常低,普通人都能读,就像老朋友之间闲聊,毫无隔阂。一篇影评他都能抓住打动你的点,引发你阅读上的好奇心。但他又不是简单地复述剧情,讲述故事,他的概括和总结,总会引领你发现新的东西,用他的妻子查兹·伊伯特的原话总结就是:“他的文字已经达到了一个更深的哲学维度。他探讨的远不止一部电影是否伟大——他在抓取的是故事的本质,以及故事在我们生活中扮演的深层角色。”

其实判断一篇影评好不好很容易。你没看过电影,但是还能读得懂影评,这篇文章就是好的。你没看过电影,影评不但读懂了,还非常想看这部电影,这就是伊伯特的影评。要知道,收录到《终章》这本书中的62篇文章,评论的电影有一多半都是七十年代以前的影片,涵盖大量的黑白片和默片,我自以为看过很多电影,但是这本书中有一多半的电影都没看过,却不影响我的阅读体验。选片当然是伊伯特有意为之,因为他说过:“我写这个系列的众多乐趣之一,便是收录那些不常被人们看作是‘伟大’的电影。”这里面涵盖了很多影史上过去的影片,还涵盖了一些商业大片,比如《大白鲨》《夺宝奇兵》等。

《终章》中让我最意外的大概就是把1978年上映《超人》评选为伟大的电影。他给出的理由还是能说服我,“这是真正的超级英雄电影的开山之作。如果没有它,就没有《蝙蝠侠》,没有《X战警》,没有《钢铁侠》”,“《超人》在几十年前为B级片转型、为如今的主流类型指明了道路”。这是从影史的角度进行的高度概括。

在卓别林《马戏团》的影评中,伊伯特讲述了为什么卓别林有这么多经典的影片,他偏偏要选一部不太知名的入选。他的理由是,这部1928年上映的电影大概预示了默片时代的终结。他以这部影片称赞那些沉默时代的艺术家,基顿、劳埃德、卓别林等,“他们在自己的时代中活着,我们必须亲自去瞧一瞧。不能欣赏默片,就像不爱黑白电影一样,同样是一种无法让人接受的缺憾。那些拒绝这种愉悦的人,想象力想必一定很匮乏吧。”

其实伟大的电影从来不可能是统一的。我们爱电影的理由有很多,有些电影打动了我,有些电影让我思考,有些电影激发了我的同理心,有些电影带来纯粹的感官刺激,多种理由让你爱上电影。作为一种精神滋养,电影也塑造我们的认知和判断。所以,如果你想喜欢电影,在阅片量的基础上,我们当然也可以选出自己心中的伟大电影清单。