15岁那年的寒夜,少年郑重其事,写下自己的“梦”,他告诉自己此生“不要平凡地度过”。

转眼已来到生命的最后一年,他已苍老,再次提笔,不免喟叹:“我的全部的努力,不过完成了普通的生活。”

翻开穆旦的诗集,铅字总会在某个时刻骤然活过来,不是墨迹在纸页间游走,而是命运齿轮咬合时的震颤。

谈及穆旦,人们会想到他的诗集《探险者》《穆旦诗集》《旗》,想到他翻译的雪莱、拜伦、普希金,想起他“中国现代诗歌第一人”的雅号,以及那些影响了一个时代的新诗。

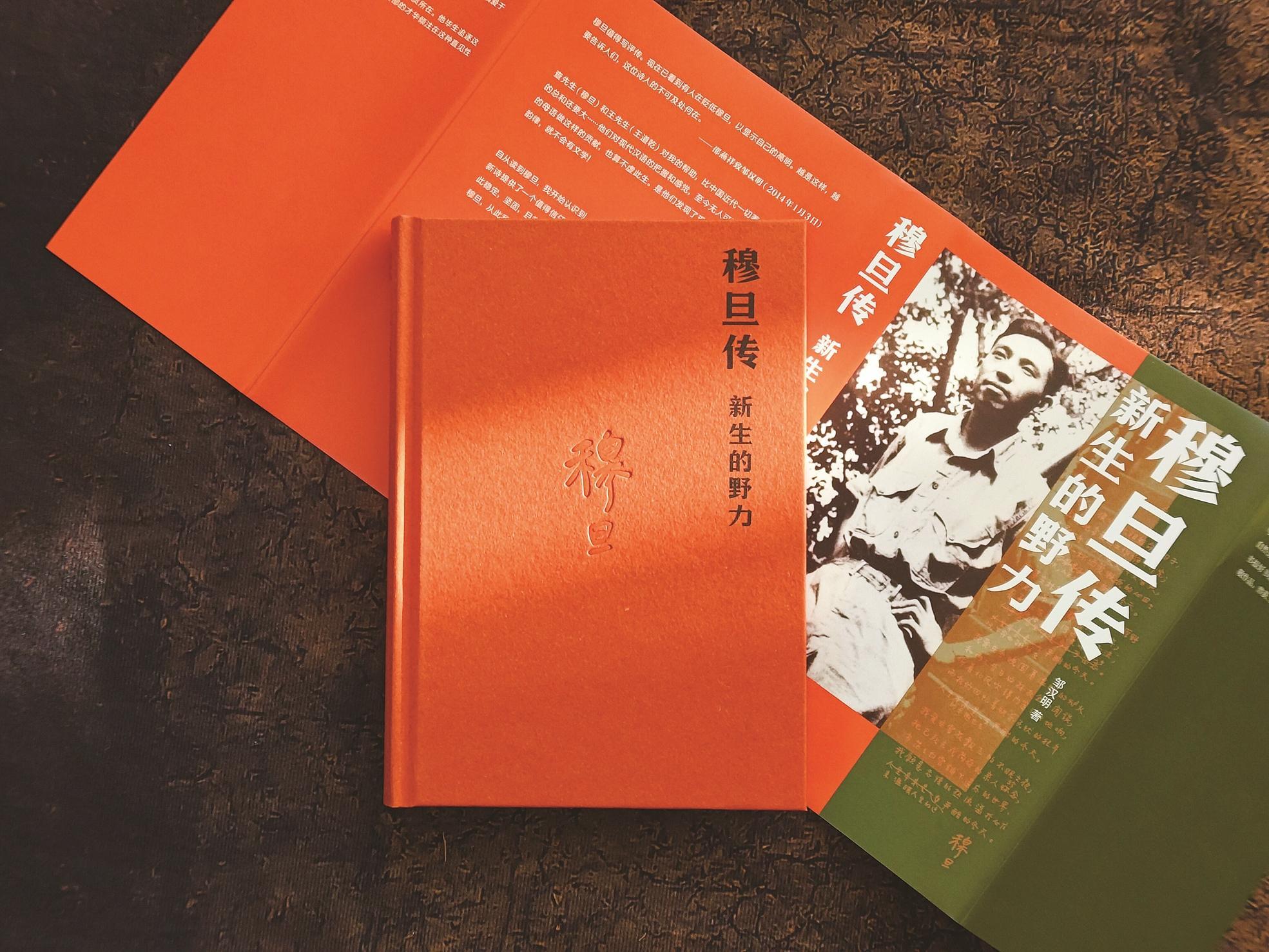

近日,国内首部穆旦传记兼诗歌评传《穆旦传:新生的野力》由译林出版社出版发行。“感谢这位传奇的翻译家和诗人,其卓越的才华和丰沛的一生,二十多年来默默滋养着我的写作。我想,这正应和了诗人的一行诗:相信终点有爱在等待。”作者邹汉明写道。

现代快报/现代+记者 王子扬

“大部分人知道徐志摩不知道穆旦,这不应该!”

读品:这本书的封面上写着“17年心血之作”,能否谈谈您前后的创作历程。

邹汉明:我早年写诗(当然现在也还在写),换句话说,我经历过一个诗歌的时代。青春,激情,理想,这些都是诗的元素,都在上世纪80年代的一个园子里找到了生长的土壤。大约写了十年之后,我偶然读到了穆旦——如在《后记》中所说,《穆旦诗全集》是“二十世纪桂冠诗丛”中的一册,北京《诗刊》社邹静之老师寄给我的。通读之后,很是震惊,原来穆旦在20世纪40年代就已经写得这么好,跟当时前沿的西方现代诗接触得如此全面,如此深刻,这引发了我的深思。

穆旦祖籍浙江海宁,与我的老家桐乡贴邻。《穆旦诗全集》附录的穆旦简谱让我对这位诗人和翻译家有了初步的认识,但简谱又留有很多的遗憾,一个如此重要的诗人,他的一生何以如此语焉不详,问问身边的人,大部分人知道徐志摩不知道穆旦,少数人听说过穆旦其名却没有读过他的诗。他的经历更是无从获知。这不应该。突然,一个念头在我的脑海里闪过:我能否对这个简谱做一些增补呢?或干脆给他著一部传记。

我最初想到的是要写一部诗人的生活传记。但很快发觉,我着手已经太晚,其时穆旦夫人周与良女士已经离世,他们的子女均已出国,与穆旦有过接触的知情人都已步入老境。还原他的生活,几乎是不可能了。于是退而求其次,那就写一本评传吧——以我本人对他诗歌的理解,这或许是可行的。再说那时,我在继续现代诗创作的同时,也开始了诗歌评论的写作。现在新书的封底印了邵燕祥老师十年前写给我的网信中的一段话,邵老师说“穆旦值得写评传”。这足以说明我们那时谈论的是“评传”,何以后来决定以《穆旦传》命名,那是我此后读到了不少穆旦的档案,且我的写作理念发生了根本的变化。

读品:在这17年中,您对穆旦先生的看法,对他作品的认知是否也发生了改变,这里面是否有特别感动您的瞬间。

邹汉明:书封上标示的“17年”,指的是我2003年夏天外出采访开始,至2020年1月全书写讫这段时间,若加上后来略有增补和谋求出版的这5年,满打满算是22年。当然,一部书的写作,时间的长度算不得什么,不过,也可以见出写作者的那种持续的热情。

如说17年间一直在创作《穆旦传》,那是不确切的,其间我也写了不少其他的作品,有散文、随笔、文史和文学批评。对了,还有大量的诗歌作品。17年或者说自从学习写作以来,我不曾间断的唯一一件事其实是写诗。至于《穆旦传》的资料采集和写作,一度甚至想放弃。我还很认真地想过,认为可以等到退休后再写,给出的理由是,依凭资料的写作,对我来说并不需要多大的创造力。

如要谈到对穆旦的认知发生转变——最大的一点,最初我从他留下的很多照片得出的那个笑意盈盈的外向型诗人印象,等到写完,才发觉完全不是那么一回事。原来穆旦是这样的一个诗人:他没有圈子(我从未写到“九叶派”这个标签)。他的性格也不擅交往。他非常内向,但心直口快,又略显拘谨(后半生由此转变为隐忍)。他是内秀的、孤独的,甚至不合群的。不过他也有不变的一面,在诗歌的写作上,他对风花雪月一类的题材始终不以为然。他一开始就关注现实,关注大时代的主要矛盾,一以贯之,一直到晚年的写作,他都聚焦于自己的时代,并有所发言。

采访和写作过程,很多细节我都还记得。记得2004年春天去清华大学荷清苑采访郑敏先生时,那时她已84岁高龄,路上我接到老太太的电话,交代我公交车到清华附中下,步行经过北边的一座天桥,说过了天桥,眼前是一家西北超市,右手有条胡同,就到荷清苑了。完全是一个老祖母对后辈的叮咛口吻。

我第二次去南开大学,在天津南站开往八里台的公交车上,偶遇一位老人,她拉住我的手,跟我说的那句话,并同那个瞬间,我都记录在后记中了。读者可以读一读。

读品:您在创作中采访了很多前辈老师,除了前面提到的郑敏,还有杨苡等,请问哪一次采访经历是您印象最深刻的,可否和我们聊聊。

邹汉明:郑敏和杨苡的采访都印象深刻。

跟郑敏先生交流,在谈了一会儿穆旦之后,整个下午我们其实都在交流现代诗,讨论教育问题和知识分子在这个时代的作为。一老一少,这样倾心的交谈不会很多。交谈中,老太太直视着我,一再说,今天真是怪事,今天真是怪事。我知道她很高兴。

跟杨苡的交流也在下午。杨先生以异乎寻常的坦率跟我谈论穆旦。最让我印象深刻的是,杨先生记得细节,鲜活的细节在她的口里说出来,一下子就把穆旦形象拉到我面前了。后记中我写到了她送我到前门口,还说了欢迎我再去聊天的话。可惜后来不再有去南京看她的机会了,直到2023年她以104岁的高龄离世。说到这里,我非常怀念大眼清澈异常,一生都活成妙龄少女状态的杨先生。

新生的野力浩浩荡荡

读品:这本书还有一个副标题,“新生的野力”。为什么选择这样一个短语,有什么样的深意呢?

邹汉明:“新生的野力”出自穆旦写的一首并不出名的诗《一九三九年火炬行列在昆明》,创作于1939年,不曾入集,普通读者一般不大会注意。这个副标题,严格地说,是我从“新生的野力涌出了祖国的欢笑”一句中截出来的,带着一种生猛的蛮力,希望读者从此能够记得这个短语。

现在出版的是《穆旦传》的第一部,从穆旦出生写到1949年。以后世的眼光来看,穆旦一生最重要的诗歌,其时已经写出,他的诗人身份已经确立。所以,第一部副标题的表述应该立足于他的诗歌创作。而穆旦的诗,用王佐良的说法是“他的最好的品质却全然是非中国的……有许多人家所想不到的排列和组合……有一种猝然,一种剃刀似的锋利”。这个特征,“野力”一词足以涵盖。而“野”和“力”的组合又显得奇异,有种陌生化的效果,这也非常符合穆旦别致的遣词造句,再加上“新生的”这个定义,副题自有一种勃勃的生机。我记得王汎森先生在谈到前辈史学家刘咸炘时说,史学最重要的任务是观“风”,“在一个社会里,同一时间便有无数股‘风’的势力,其中有的是飓风,有的是微风,但说不定微风有一天也会变成飓风,席卷一切”。书的最后,时间已是1949年8月,穆旦乘海轮远行,我信笔写了一句:“大海在翻滚,新生的野力浩浩荡荡,正汇聚于一个巨大的洋流。”

读品:您说穆旦的“笑”丰富了中国诗歌的人性,加深了人性的深度。能否请您聊聊这句话,穆旦的笑有什么特点,他的笑又为什么打动人?

邹汉明:穆旦的笑不是单一的笑,甚至也不算灿烂的笑,而是略带羞涩而拘谨的微笑。落实到具体的诗行中,你可以辨味出这种蕴涵丰富而极其复杂的笑。报名参加中国远征军,进入缅甸与日寇激战后,他在《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》中写道:“没有人看见我笑,我笑而无声。”单独拎出这句诗,你会以为这个“我”就是诗人自己,不是的,这是吃人的野人山的森林在笑,森森然露出吃人的白牙在“笑”。但是,当写作这首诗的这个背景彻底消失,作为单独的一行诗,再结合诗人一生的命运,再来读这一行诗,优秀的读者一定会觉出另一种意味。

穆旦本人的笑的确打动人,但他诗行中的各种笑(我在引言中做了一点类比的分析)却令人沉思。可以说,穆旦在一个普遍抒情的时代写作了一种沉思性质的诗。

读品:这本书有很多穆旦参军经历战争的内容,与很多我们熟知从戎的爱国诗人比如辛弃疾、高适都不一样,您怎样理解作为一个战士的穆旦。

邹汉明:当然不一样,他更现代。相对于冷兵器时代,20世纪的战争,需要面对的是推土机推过一般寸草不生的死亡。这就是我在引言中所写到的:“漫山遍野的死亡被他所目睹,最痛苦的人类经验属于他,灵魂的质地从此变得硬朗而深邃。”问题是,这个战士还是一个不世出的天才诗人,他的枪管里喷出的不仅是子弹还有子弹般嘶嘶见血的诗。除了穆旦,20世纪还没有另一位诗人身在抗日战争的第一线直面跟日本军队作战。穆旦是诗人中唯一的一个。他用热血书写了自己的传奇,也成就了一首行动的大诗。

希望读者读懂穆旦的“遗憾”

读品:通读下来,这本书的写法很特别,除了传记主人公的主线,其实您做了大量的背景的拓展,旁征博引,还有很多观察和评论。

邹汉明:实诚地说,这是没有办法的办法。穆旦留下的生平资料太少了,其匮乏程度出乎读者的想象。关于他的生平资料,最重要的是南开大学档案馆馆藏的三份穆旦的手写材料,总字数还不到三万。前两份可谓直接的自传材料,后一份理论色彩浓一点,自传成分不多。当然,后来穆旦的长女查瑗女士也转了我第四份交代材料,穆旦1968年手写,密密麻麻写满了八页纸,主要讲他参加远征军、留学并回到国内这段时间发生的事,内容跟前面两份大多重合,但稍有补充。仅凭这些材料,并不足以写出一部传记。这也是我此前较多考虑写评传而不是作传的主要原因。后来,我的写作理念发生变化——何不利用现有的文史资料,在传主的生活背景或者他生活于其间的场景方面下一点功夫。打个比方,这就有点像我们现在拍纪录片,我把镜头伸到穆旦生活的那个具体时间、具体地点,努力把镜头的氛围感拍出来,这对理解穆旦其人其诗,或许是有帮助的,也挺有意思。如果实在拍摄不到人物,那就调用一些有意思的空镜头再加一点旁白吧。这种遗憾,相信读者一定能够读得出来。

读品:现在网上说起穆旦,网友多会去探讨他和金庸的亲戚关系,或者就是聚焦他的传奇经历,您是否觉得,穆旦一定程度上被低估了。

邹汉明:查良铮和查良镛,都是查家的良字辈,就我所知,一个生在天津,一个生在海宁袁花,他们根本没有交集。两人有一点血缘关系,但已经非常非常遥远,几乎可以忽略不计。网上有说穆旦是金庸的堂兄,此说我不知道从何而来。如说堂兄,那也是遥远而又遥远的广义的堂兄关系,非父亲叔父的子侄那一辈直接的堂兄弟关系。

关于穆旦的文学地位,不是我想说的。我也说不上。但我仍要说,穆旦没有被低估,不过也没有高估。作为传记的作者,我本人对于诗人和翻译家穆旦的早早离世——天才而未尽其才充满了可惜。如果他晚二十来年再走,遇上并穿过那个创造力旺沛的诗歌年代,无法想象他会写出多少好诗?我甚至还想到,他的那首迄今未曾发表的长诗《父与女》,如果当年发表出来,为当代诗坛所目睹,他的文学地位或许还会升高一个刻度。