近日,在扬州中国大运河博物馆举办的“2022—2024年藏品征集成果展”上,展出了一件元代青白釉波斯人物香插。其可爱的外形,格外引人注目。

其实,“波斯献宝”还是一句扬州方言。

当你在扬州街头听见有人笑骂“波斯献宝”,别蒙!这可不是在cue迪士尼动画,而是一句自带BGM(背景音乐)的千年文化暗号。

现代快报/现代+记者

裴诗语/文 钱念秋/摄

部分图片由扬州博物馆提供

千年前的“跨国带货”

端详这件香插:只见大腹便便、圆目高鼻的波斯商人面露微笑,双手将宝物捧过头顶。

“这件波斯人物香插是中外友好交流的象征。”扬州中国大运河博物馆典藏征集部助理馆员张弛表示,隋唐大运河开凿贯通后,江淮一带便会聚了许多经营珠宝的西域商人。

相传,有一位波斯商人在扬州淘到了一件宝物,逢人便炫耀。扬州人便说他这是“波斯献宝”,意指他到处显摆、洋洋自得的样子。

唐代,扬州是“海上丝绸之路”上的重要港口城市。在通向东南亚、印度洋和波斯湾的南海贸易中,扬州是除广州以外的另一大商品集散地,南海商舶可以经由近海航路直航扬州。

杜甫有诗云:“商胡离别下扬州,忆上西陵故驿楼。”所谓“商胡”即指西域外商,包括波斯人、大食人等。他们在这里经商、生活,有的人甚至选择留居扬州,终老于此。

据《江苏文库·研究编》之《江苏地方文化史·扬州卷》介绍,胡人在扬州买卖的商品,大多为珍宝和贵重药材。在矿物珍宝方面,输入的主要有玛瑙、琉璃、红石头、绿石头和猫眼等多种贵重宝石,总称为“回回石头”。而输出的大多为珍珠之类。

至于“波斯献宝”是什么时候定型为扬州一带的特色成语,扬州文化研究所原所长韦明铧认为,“可能是清中叶浦琳所著的《清风闸》一书”。《清风闸》是扬州评话的传统书目。韦明铧进一步指出:“‘波斯献宝’的用法与今天完全一致,是含有讥讽之意的”。

大唐和波斯的“联名款”

从考古发现来看,扬州和波斯的文化渊源颇为深厚。以下三件出土文物可为佐证:

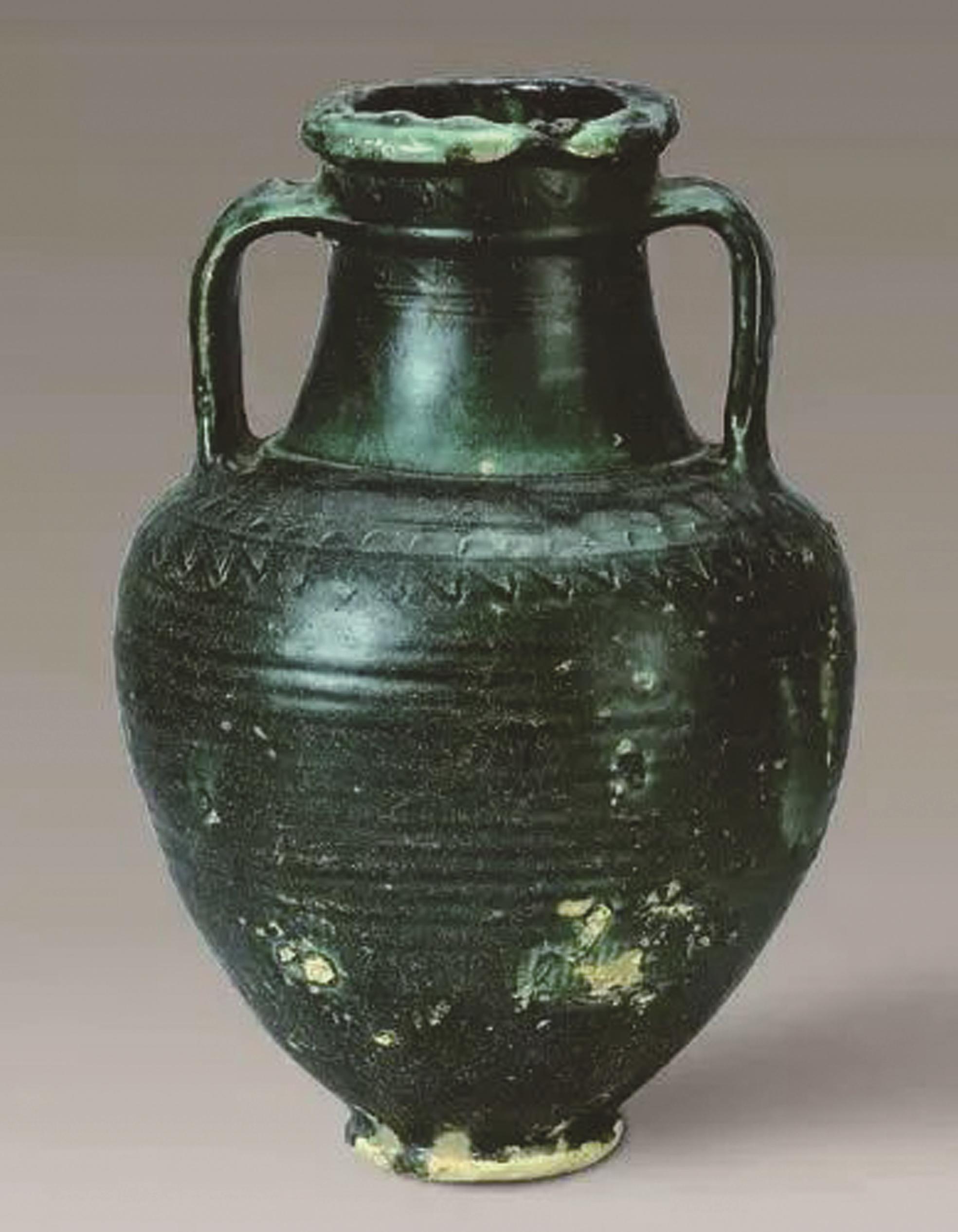

1965年,扬州市城南汽车修理厂附近出土了一件绿釉双耳陶壶。这件陶壶在釉色、胎质以及造型风格等方面都与唐代陶瓷工艺存在显著差异,经专家鉴定,应属于典型的波斯安福拉式陶器。

1974年,在扬州唐城遗址又出土了一件青釉褐绿点彩云纹双耳罐。罐身上,五朵小如意云纹组合成一朵大如意云纹。更引人注目的是罐身上由褐、绿两色圆点组成的“联珠纹”——与波斯萨珊王朝的经典纹饰联珠纹相似,颇具异国风情。

据专家推测,这是长沙窑工匠为拓展海外市场,打造的大唐瓷器与异域纹饰结合的“联名款”。

还有一个发现,是1963年于扬州五台山唐墓出土的《唐渤海吴公故夫人卫氏墓志铭并序》,墓主为吴绶的夫人卫氏,墓志称她“育子五人,二男三女:长子曰延玉、次曰波斯”。

吴绶、卫氏夫妇无疑都是唐人,为什么要给次子取名“波斯”呢?是因为他体貌像波斯人?还是希望他日后能如波斯胡商一般富有?确切原因不得而知,但足以从侧面印证波斯文化对唐代扬州社会产生的影响。

“波斯献宝”还曾是明朝皇家名场面

随着来中国做生意的波斯商人日益增多,渐渐地就流传起“波斯善能别宝”的说法。“别宝”即“辨宝”“识宝”。唐宋传奇里,“胡人别宝”的题材蔚然成风,在《广异记》《酉阳杂俎》《玄怪录》《宣室志》《稽神录》等书中都有相关记载。

宋太宗时期,大学士李昉等人奉旨将当时流传的故事辑录于书,这本《太平广记》可以说是“胡商识宝”故事大观。

其中有一则唐代宰相李勉轻财仗义的感人故事,出自唐人薛用弱的传奇《集异记》。

开元年间,李勉任浚仪县尉期满之际,沿运河去广陵(扬州)途中,搭救了一位来中国寻找传国宝珠的波斯贵族。胡人临终感念李勉的恩情,将宝珠赠予他。李勉在埋葬胡人时,特地将宝珠塞进逝者口内,后来到扬州寻着胡人的儿子,归还了宝珠。

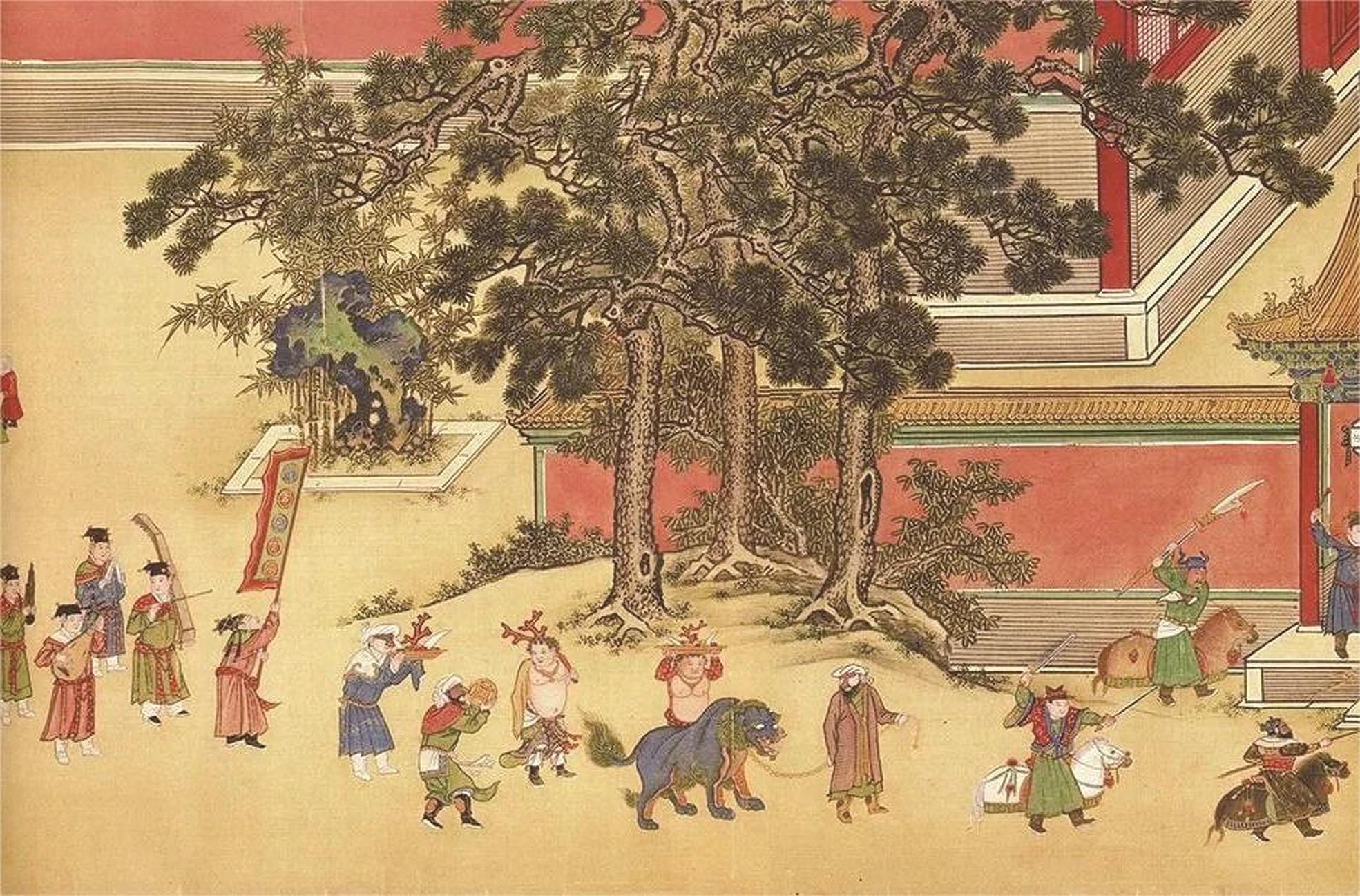

值得一提的是,在明代,“波斯献宝”还演化为舞蹈。《明宪宗行乐图》展现了大明“皇家春晚”的场面:一胡人牵着一头人扮的狮子,四胡人随后,其中有二胡人头发卷曲,着靴,每人手捧宝盘,盛有珊瑚、象牙,另一人肩扛珊瑚,另一名中年胡人则捧着手鼓边敲边舞。