电影《还有明天》正在热映,该片是意大利“国宝级”女演员宝拉·柯特莱西的导演处女作,此前横扫了意大利大卫奖六项大奖,并以黑马之姿登顶意大利年度票房冠军,豆瓣评分高达9.4分。她的成功并非孤例,全球影史上,“演而优则导”的案例屡见不鲜,从姜文到张艾嘉,从徐峥到陈思诚,这些创作者用双重身份重塑电影语言。

实习生 李申雯 现代快报/现代+记者 李艺蘅

宝拉·柯特莱西:

年龄并非转型障碍

作为意大利舞台与银幕的双栖巨星,宝拉·柯特莱西在50岁时以导演身份惊艳世界。

《还有明天》以1946年意大利妇女首次获得选举权为背景,通过家庭主妇迪莉娅的经历,将家暴、代际压迫等议题融入黑色幽默的叙事中。影片采用黑白影像与舞台剧化调度,展现当时的社会现状。该片以较低的成本收获意大利年度票房冠军。

1995年首登舞台,到《还有明天》首执导筒,柯特莱西曾在采访中表示,年龄并非转型障碍,反而赋予她更成熟的视角,“这一切是水到渠成的。我一直在给其他导演写剧本,也在自己编剧的作品中出演角色。对我来说,到了这个年龄,积累了足够的经验,能够自导自编自演很自然。”

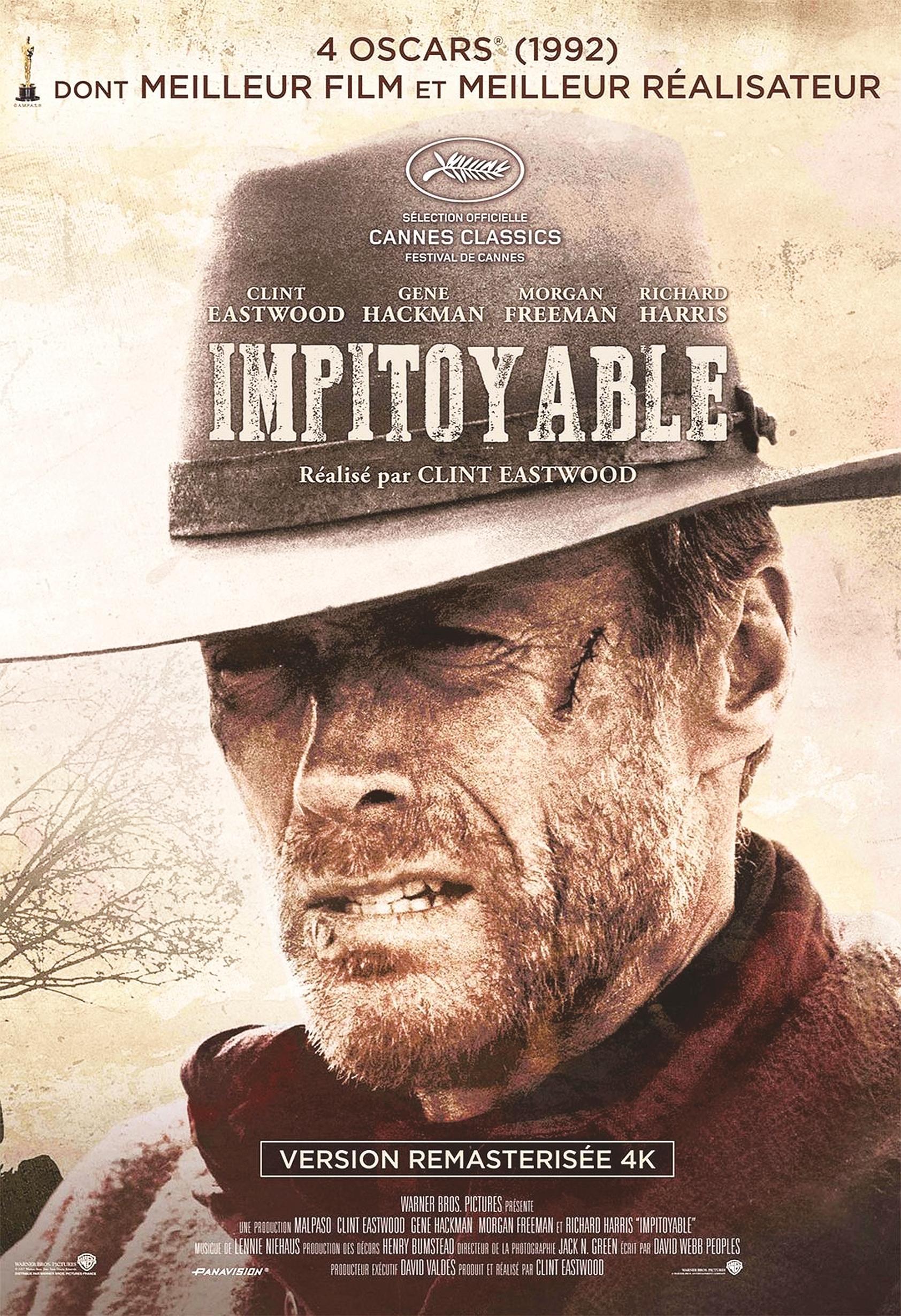

克林特·伊斯特伍德:

西部硬汉的诗意转身

从《荒野大镖客》中的冷面枪手到奥斯卡最佳导演,克林特·伊斯特伍德的转型堪称影史传奇。1992年,他执导的《不可饶恕》颠覆西部片传统,以苍凉影像与道德困境探讨斩获四项奥斯卡大奖。此后的《百万美元宝贝》《萨利机长》等进一步展现其对人性复杂性的洞察。

伊斯特伍德的导演风格冷峻克制,常以极简对话与长镜头凝视角色内心,其作品全球累计票房超20亿美元,证明了商业与艺术的双重可能。

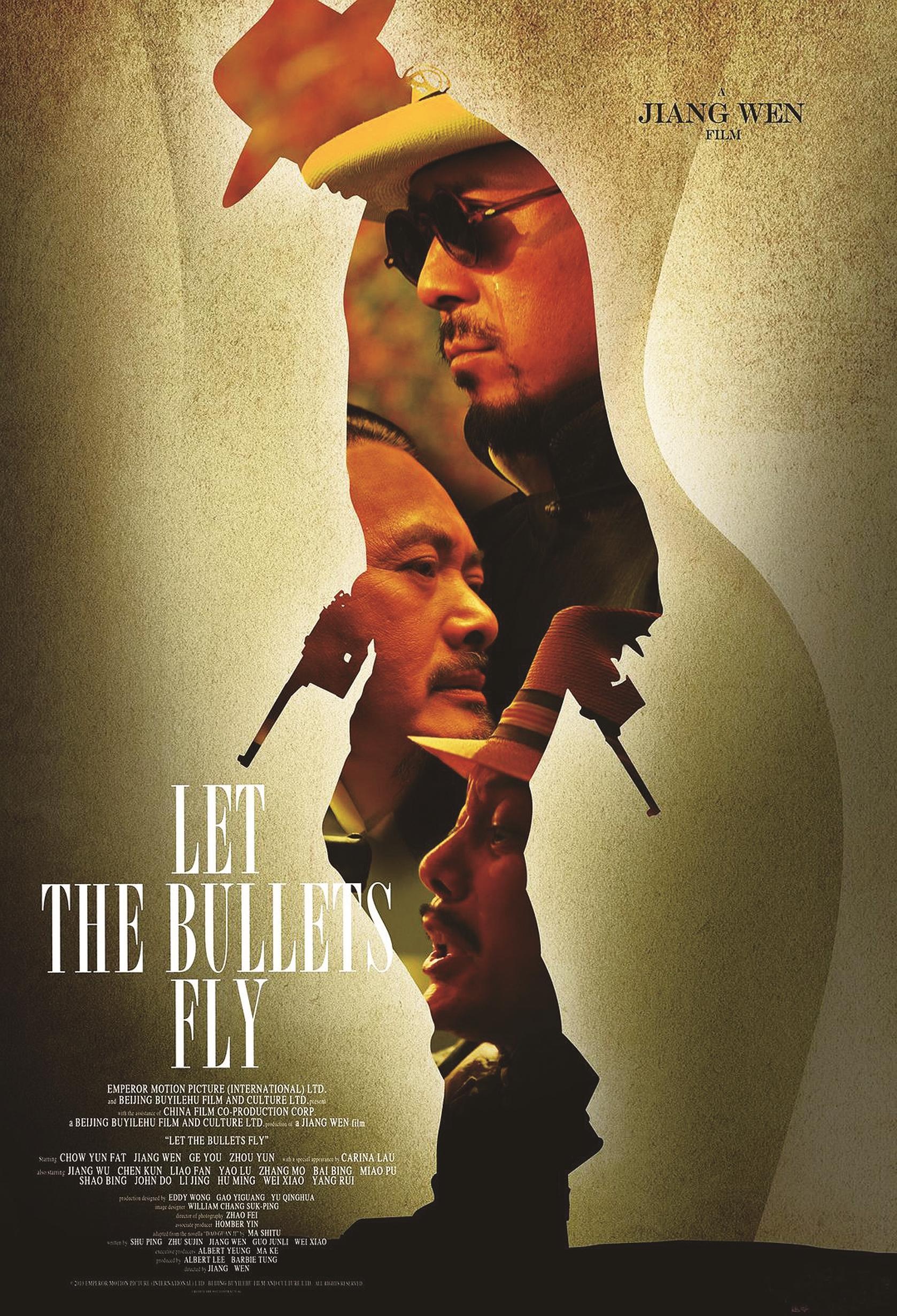

姜文:

暴力美学的作者电影

1993年,姜文以《阳光灿烂的日子》完成从演员到导演的惊世一跃。这部改编自王朔小说的作品,以意识流叙事解构时代记忆,威尼斯银狮奖的加冕标志着华语电影新浪潮的崛起。

《让子弹飞》以荒诞寓言映射权力博弈,《邪不压正》用北平屋顶上的奔跑隐喻个体与时代的对抗。姜文的成功在于将表演者的共情力转化为导演的掌控力,其“站着挣钱”的创作哲学,成为华语影坛的精神坐标。

张艾嘉:

以日常细节解构宏大命题

从《最爱》到《相爱相亲》,张艾嘉用四十年时间构建起华语影坛最细腻的女性叙事图谱。

1986年,她自编自导的《最爱》摘得多个重量级奖项。2017年的《相爱相亲》更以三代女性的情感纠葛,探讨传统与现代的冲突。张艾嘉的导演风格兼具文学性与烟火气,擅长以日常细节解构宏大命题。

徐峥:

类型片的“破壁者”

2012年,《泰囧》以12.70亿的票房刷新国产喜剧天花板,徐峥由此开启“演而优则导”的商业神话。这部成本几千万的公路喜剧,以“囧系列”探索了国产类型片新范式。

徐峥的智慧在于平衡作者表达与市场诉求,其主演的电影《我不是药神》以现实题材斩获31亿票房,豆瓣9.0分的成绩彰显社会责任感;担任监制并主演的电影《爱情神话》则用沪语对白解构都市男女关系,完成文艺与商业的跨界实验。

陈思诚:

工业化制片的操盘手

从《北京爱情故事》到《唐人街探案3》,陈思诚以精准的市场嗅觉重构国产类型片格局。2015年,《唐人街探案》首创“喜剧+悬疑”混搭类型,三部曲累计票房超87亿元,构建起侦探电影宇宙。

他的成功秘诀在于工业化制片模式,起用新人导演矩阵、开发剧本评估系统、建立跨国拍摄流程。尽管艺术性屡受争议,但其监制的《误杀》系列、《消失的她》等均证明了其对社会议题的驾驭力。