□萧平

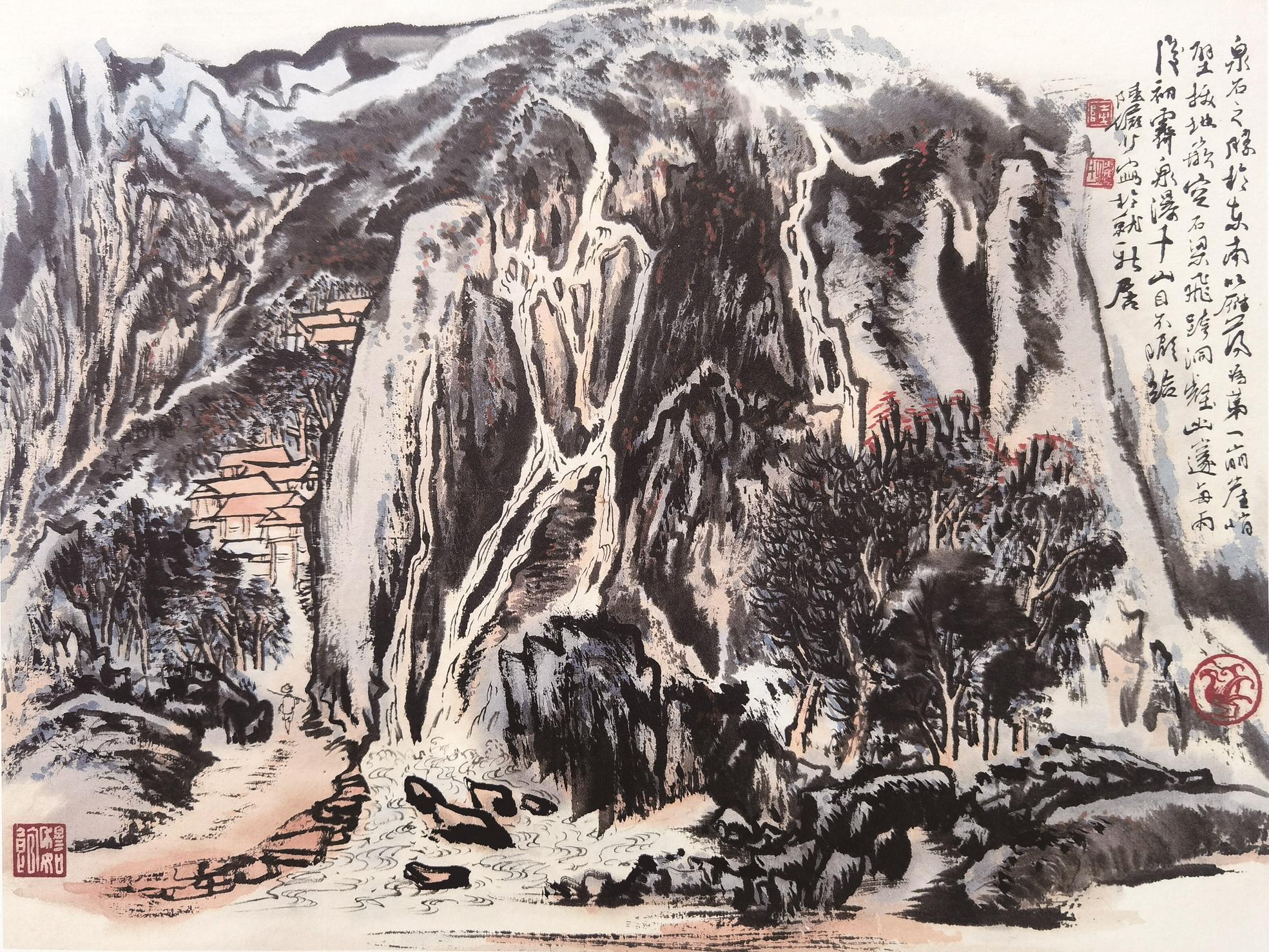

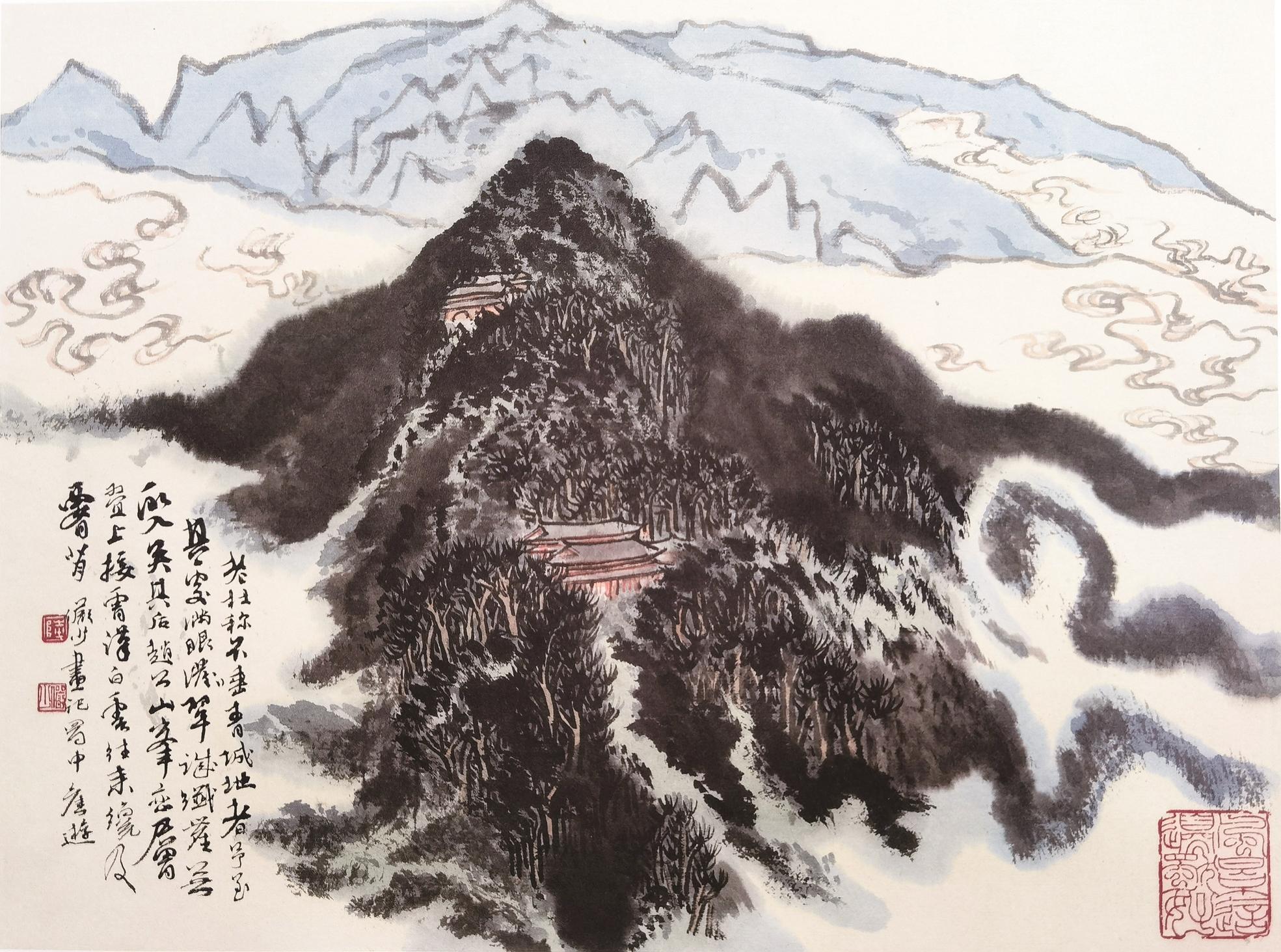

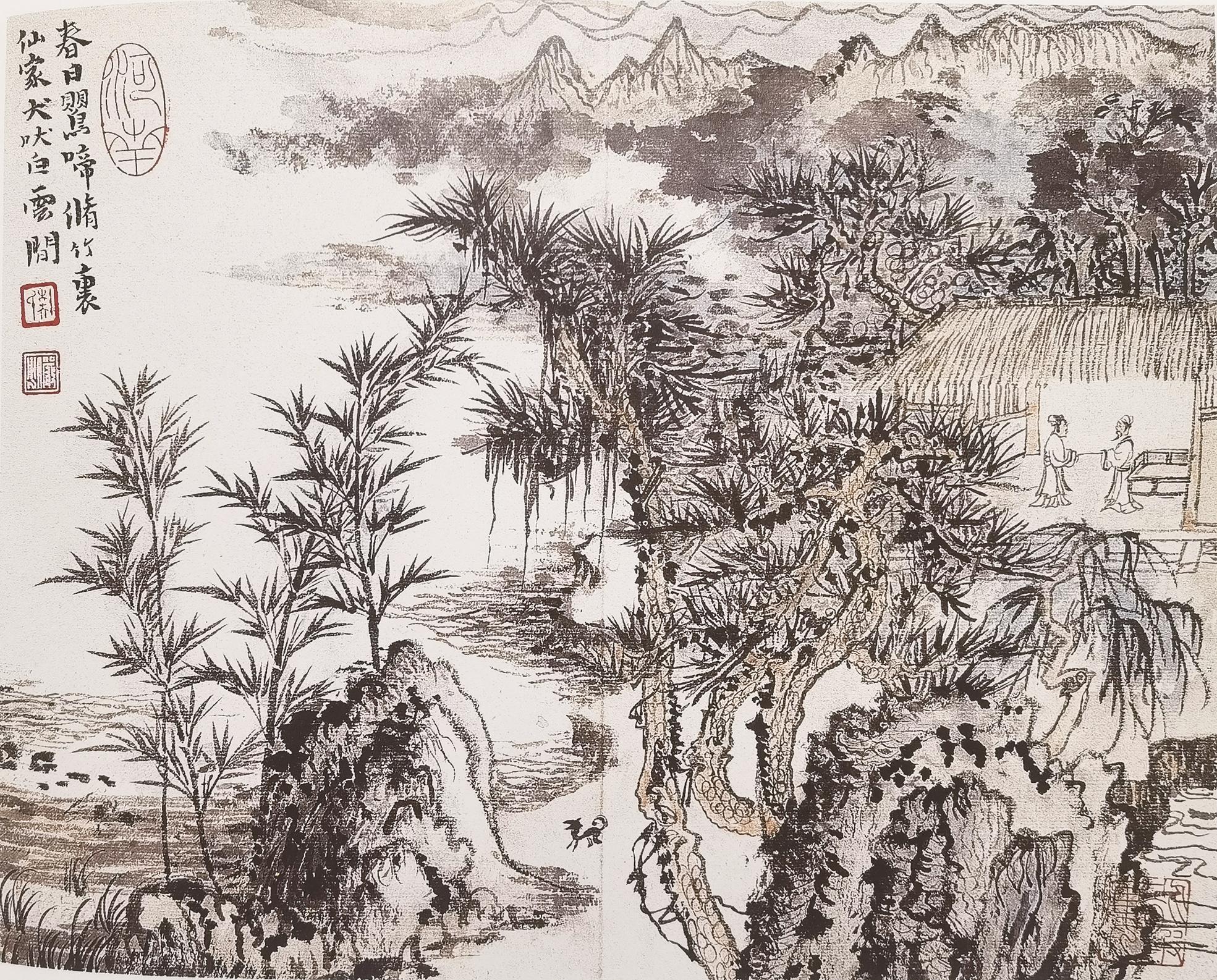

作诗是一方面,以诗入画则更是俨少先生之所好、所长。有人估计,他的诗意画约占全部作品的半数以上。尤其是杜甫诗意画,他从上世纪四十年代到九十年代,近半个世纪中反复创作,或卷、或轴、或册,其数难计。其中以作于1962年、后失去三十一开、于1989年补成的《杜甫诗意画百开巨册》最突出,笔者以为该册亦有三绝:杜诗、陆画、蜀中山水,皆天下之至美。“赋诗恨不尽,兼欲施诸绘。”(陆俨少《游南雁荡》)画家本性是诗人啊!“我自知禀赋刚健木强,是诗境……尤其近乎杜甫沉郁的诗风。”(《学画微言》)诗如其人,画如其人,正在于本质与禀性的一致。

俨少先生的题画短文,也极有情味,“兴到点笔,随意数行,以摅写性灵,叙述缘起。”(《题画诗文集抄序》)在当今画坛,恐怕亦无人可匹。如其题《吴兴清远图》云:“赵鸥波有吴兴清远图,予取其意,参以盛子昭法成此。是皆浙人而写家乡风味,故自有味也。”寥寥数语,既写了自己的取法,又表明了前人之法得之自然、含着乡情,而这些正是一艺之所以能成就的因素。再如题《青城积翠图》云:“宿雨初晴,青城如沐,云树千重,积翠成墨。朝晖夕霏,月没日出。天地无私,看之不足。”随意口占,朴质清新,无雕凿而具工整,足见其功底。南京高二适先生(1903—1977),是位极清高的学者,当他看到俨少先生《名山图卷》上的小跋时,大为赏识,认为高洁隽永,定对《水经注》有研究。陆先生甚感欣慰,他的苦心终有了赏识之人,遂引为知己。

关于先生的书法,他自己说:“所用功夫,不下于画。”(《学画微言》)他在年轻时临帖的基础上,着重于读帖。在兰亭之后,他的兴趣移到了杨凝式及宋四家诸帖。“揣摩其用笔之法,以指划肚,同时默记结字之可喜者牢记在心。”(《学画微言》)分析他的书迹,早期多有变化:先是清秀的行楷,间作飘逸的八分,还写了一阵与金农神合的奇异体格。或取锺繇见其朴质,或师兰亭得其隽逸,或用杨凝式风神别开……直到上世纪六十年代中后期,他的书体才基本确定下来,那时他已年届花甲了。他主张“转益多师是我师”“集众家之长,而加以化,化为自己的东西。”(《陆俨少自叙》)正因为如此,许多人看到他的字“而不知其所出”。细细品味他的书法,无论分书还是行草,总觉得很有画意,除了章法安排得自如洒落外,行笔间亦自有画的意趣。以书入画、以画入书,是历来造诣深厚的文人画家的共同点。杨凝式是善变的,黄庭坚诗云:“世人竞学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔已到乌丝栏。”俨少先生学到了杨风子的精神,又斟酌了苏、米,加上青年时学碑的基础,最终形成自己的书风。他既不同于古人,更不同于今人,兀自独立于书坛。大书家沙孟海先生在俨少先生画集作序中说:“书画皆第一流,古今不数数觏。”把他与赵孟頫、倪瓒、文徵明、董其昌、陈洪绶、八大山人、恽寿平、赵之谦、吴昌硕、潘天寿并列,这些人物无不是元、明、清和近代诗、书、画“三绝”,甚至开创一代画派、领风气之先的大宗师。画是俨少先生艺术的主体,下期将作详细的探讨。