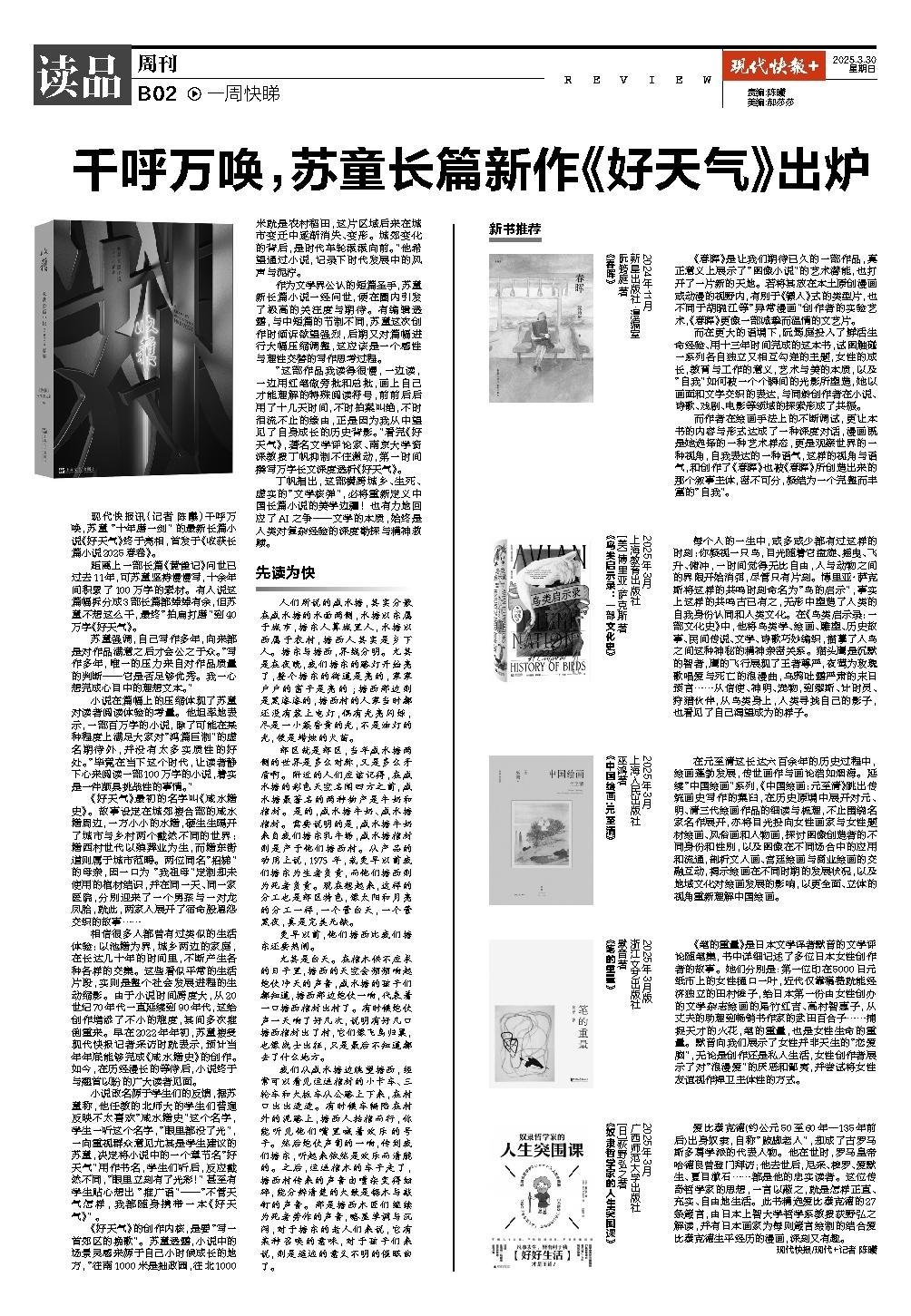

现代快报讯(记者 陈曦)千呼万唤,苏童 “十年磨一剑” 的最新长篇小说《好天气》终于亮相,首发于《收获长篇小说2025春卷》。

距离上一部长篇《黄雀记》问世已过去11年,可苏童坚持慢慢写,十余年间积累了100万字的素材。有人说这篇幅拆分成3部长篇都绰绰有余,但苏童不想这么干,最终“拍扁打磨”到40万字《好天气》。

苏童强调,自己写作多年,向来都是对作品满意之后才会公之于众。“写作多年,唯一的压力来自对作品质量的判断——它是否足够优秀。我一心想完成心目中的理想文本。”

小说在篇幅上的压缩体现了苏童对读者阅读体验的考量。他坦率地表示,一部百万字的小说,除了可能在某种程度上满足大家对“鸿篇巨制”的虚名期待外,并没有太多实质性的好处。“毕竟在当下这个时代,让读者静下心来阅读一部100万字的小说,着实是一件颇具挑战性的事情。”

《好天气》最初的名字叫《咸水塘史》。故事设定在城郊接合部的咸水塘周边,一方小小的水塘,硬生生隔开了城市与乡村两个截然不同的世界:塘西村世代以殡葬业为生,而塘东街道则属于城市范畴。两位同名“招娣”的母亲,因一口为 “我祖母”定制却未使用的棺材结识,并在同一天、同一家医院,分别迎来了一个男孩与一对龙凤胎,就此,两家人展开了宿命般恩怨交织的故事……

相信很多人都曾有过类似的生活体验:以池塘为界,城乡两边的家庭,在长达几十年的时间里,不断产生各种各样的交集。这些看似平常的生活片段,实则是整个社会发展进程的生动缩影。由于小说时间跨度大,从20世纪70年代一直延续到 90年代,这给创作增添了不小的难度,其间多次推倒重来。早在2022年年初,苏童接受现代快报记者采访时就表示,预计当年年底能够完成《咸水塘史》的创作。如今,在历经漫长的等待后,小说终于与翘首以盼的广大读者见面。

小说改名源于学生们的反馈,据苏童称,他任教的北师大的学生们普遍反映不太喜欢“咸水塘史”这个名字,学生一听这个名字,“眼里都没了光”,一向重视群众意见尤其是学生建议的苏童,决定将小说中的一个章节名“好天气”用作书名,学生们听后,反应截然不同,“眼里立刻有了光彩!” 甚至有学生贴心想出 “推广语”——“不管天气怎样,我都随身携带一本《好天气》” 。

《好天气》的创作内核,是要“写一首郊区的挽歌”。苏童透露,小说中的场景灵感来源于自己小时候成长的地方,“往南1000米是拙政园,往北1000米就是农村稻田,这片区域后来在城市变迁中逐渐消失、变形。城郊变化的背后,是时代车轮滚滚向前。”他希望通过小说,记录下时代发展中的风声与泥泞。

作为文学界公认的短篇圣手,苏童新长篇小说一经问世,便在圈内引发了极高的关注度与期待。有编辑透露,与中短篇的节制不同,苏童这次创作时倾诉欲望强烈,后期又对篇幅进行大幅压缩调整,这应该是一个感性与理性交替的写作思考过程。

“这部作品我读得很慢,一边读,一边用红笔做旁批和总批,画上自己才能理解的特殊阅读符号,前前后后用了十几天时间,不时拍案叫绝,不时泪流不止的缘由,正是因为我从中望见了自身成长的历史背影。”看完《好天气》,著名文学评论家、南京大学资深教授丁帆抑制不住激动,第一时间撰写万字长文深度透析《好天气》。

丁帆指出,这部横跨城乡、生死、虚实的“文学核弹”,必将重新定义中国长篇小说的美学边疆!也有力地回应了AI之争——文学的本质,始终是人类对复杂经验的深度勘探与精神救赎。

先读为快

人们所说的咸水塘,其实分散在咸水塘的水面两侧,水塘以东属于城市,塘东人算城里人,水塘以西属于农村,塘西人其实是乡下人。塘东与塘西,界线分明。尤其是在夜晚,我们塘东的路灯开始亮了,整个塘东的街道是亮的,家家户户的窗子是亮的 ;塘西那边则是黑漆漆的,塘西村的人家当时都还没有装上电灯,偶有光亮闪烁,尽是一小簇昏黄的光,不是油灯的光,便是蜡烛的火苗。

郊区就是郊区,当年咸水塘两侧的世界是多么对称,又是多么矛盾啊。附近的人们应该记得,在咸水塘的彩色天空名闻四方之前,咸水塘最著名的两种物产是牛奶和棺材。是的,咸水塘牛奶、咸水塘棺材。需要说明的是,咸水塘牛奶来自我们塘东乳牛场,咸水塘棺材则是产于他们塘西村。从产品的功用上说,1975 年,或更早以前我们塘东为生者负责,而他们塘西则为死者负责。现在想起来,这样的分工也是郊区特色,像太阳和月亮的分工一样,一个管白天,一个管黑夜,真是完美无缺。

更早以前,他们塘西比我们塘东还要热闹。

尤其是白天。在棺木供不应求的日子里,塘西的天空会频频响起炮仗冲天的声音,咸水塘的孩子们都知道,塘西那边炮仗一响,代表着一口塘西棺材出村了。有时候炮仗声一天响了好几次,说明有好几口塘西棺材出了村,它们像飞鸟归巢,也像战士出征,只是最后不知道都去了什么地方。

我们从咸水塘边眺望塘西,经常可以看见运送棺材的小卡车、三轮车和大板车从公路上下来,在村口出出进进。有时候车辆陷在村外的泥路上,塘西人抬棺而行,你能听见他们嘴里喊着欢乐的号子。然后炮仗声訇的一响,传到我们塘东,听起来依然是欢乐而清脆的。之后,运送棺木的车子走了,塘西村传来的声音由嘈杂变得细碎,能分辨清楚的大致是锯木与敲钉的声音。那是塘西木匠们继续为死者劳作的声音,略显单调与沉闷,对于塘东的老人们来说,它有某种召唤的意味,对于孩子们来说,则是遥远的意义不明的催眠曲了。