□思郁

一本书的背后有很多人的努力,首要的是作者,然后就是出版人。大多数情况下,我们会把关注度留给作者,没有人在意出版人。但是在文学史和出版史上,很多出版人因为他们慧眼独具,不断发掘新时代的好作家而留下了浓墨重彩的一笔。像美国编辑麦克科·珀金斯,就因为发掘了斯科特·菲茨杰拉德、托马斯·沃尔夫、海明威等等,被称为天才的编辑,成为众多编辑出版人学习的一个标杆性的人物。

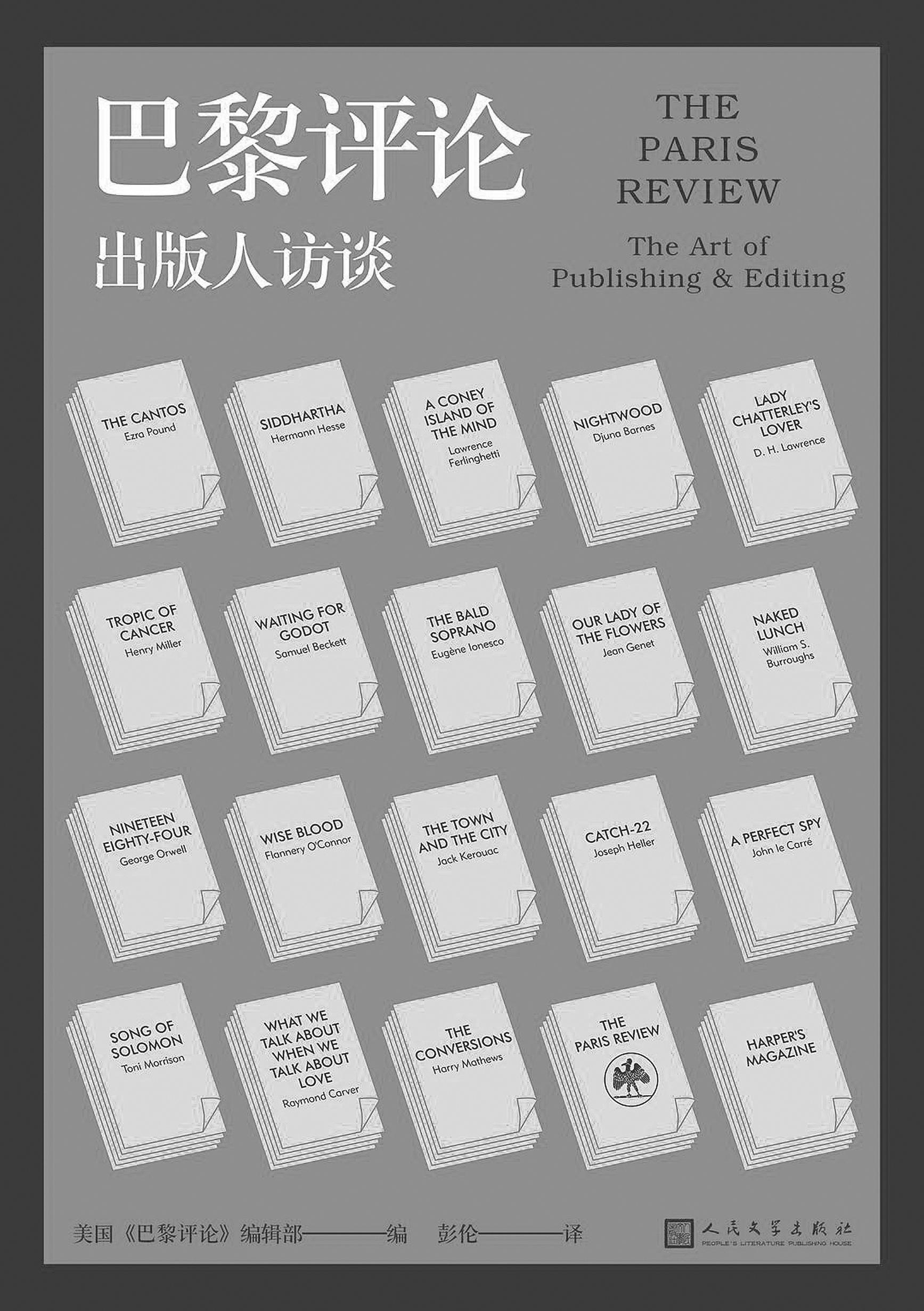

《巴黎评论》最新一辑就是《出版人访谈》,搜集了珀金斯之外,对文学和出版产生过重大影响的出版人和编辑的访谈。其中的编辑和出版人,有些早已经在国内有过介绍,比如因为出版《查泰莱夫人的情人》《北回归线》,跟美国政府打官司的罗塞特,国内有他的传记《我的出版人生》;还有曾经执掌过《纽约客》,还出版过约瑟夫·海勒、多丽丝·莱辛、托尼·莫里森经典作品的传奇出版人戈特利布,国内也有他的回忆录《我信仰阅读》等,但是这几位当中,最能引发我兴趣的是戈登·利什。

利什这个人争议性很大。一本书出来,很多作者都想隐身幕后,更别说是编辑,连名字都是卑微到书后封面的角落处,默默无声。很多编辑做了很多工作,但是甘心把功劳交给作者,最著名的例子就是珀金斯给托马斯·沃尔夫的《天使望故乡》做了大量的删减和修订工作,但是最终还是说,关于这本书一切功劳属于沃尔夫。但是利什正好相反,他不甘心做一个隐身幕后的推手,他出版了雷蒙德·卡佛的小说,当卡佛成名之后,他认为卡佛的极简主义的小说风格是他一手塑造的,他担任编辑的时候,喜欢大刀阔斧地修改那些无名作者的作品,当这些作品发表之后,他就认为这是他的功劳。另外,他自己也是一个小说家,出版了不少的作品,但是没有什么读者,他还开设了自己的写作班,教授创意写作的课程,倒是教出了不少的作家。所以,我们该如何看待这样的编辑呢?

《出版人访谈》上的这篇利什的访谈给我的观感最差,也可能跟时间有关,做访谈的时候,利什已经八十多岁了,他喜欢滔滔不绝,但是好像话中没有什么重点,废话很多,毫无逻辑,看他的访谈,仿佛在看一个人微醺之后的表演。正像访谈人开篇的印象,“编辑们习惯于保持低调,对作者书稿所做的任何改动都禁令不声张。戈登·利什则与众不同。自麦克斯·珀金斯之后,还没有一个编辑因为塑造他人的文字而像他这么有名——或者说声名狼藉。”

在罗伯特·吉鲁的那篇访谈中,吉鲁曾经问过在费伯出版社当了大半生的编辑、刚刚获得诺贝尔文学奖的诗人艾略特这样一个问题:大多数编辑都是失败的作家吗?艾略特回答意味深长:大多数编辑的确是失败的作家——但大多数作家也是失败的作家。

这句话倒是很符合利什的身份和定位。在利什的访谈中,利什自认为是个失败的作家,但另外还是一个天才的编辑——美国小说家巴里·汉纳和卡佛都在《巴黎评论》的访谈中称赞是可以比肩麦克斯·珀金斯的“天才编辑”——他具备了某种天赋,就是从众多无名的作者和作品当中,独具慧眼,通过他独一无二的“编辑”方式,发掘出某种“新小说”。他毫不掩饰这一点,当他成为了《时尚杂志》的编辑,对很多无名写作者的作品有生杀予夺的发表大权的时候,他就开始了创造所谓的“新小说”:“要创造所谓的‘新小说’,人只能从他现有的材料中创造它,而我已经有卡佛和许多其他从淤泥中挖出来的作者……我喜欢有这种机会。”

采访人在访谈中还提到了这样一个问题,如果你自认为不是作家,为什么还要说那些出名的书是你的书呢?利什回答说,“因为我可以逃避当作家被人批评的责任,也因为出书对女人有说服力,我认为我是一个编辑,一个改稿的人,我认为我是一个教师,不是作家。”

这篇访谈给我的印象非常不好,我有时候怀疑自己可能是先入为主,因为喜欢卡佛,而讨厌把卡佛修改得面目全非的利什。但是我们无法断定,卡佛的成功是因为卡佛本身的坚守,还是因为利什的精心打造,至少“极简主义”的标签,是建立在利什对卡佛小说的删减之上的。

好的编辑与作者之间的关系从来不是一种简单的合作,总有权力的阴影匍匐其中,伺机而动。