中国古代文学史这门课,复旦大学中文系教授陈引驰已经教了整整三十年。

要带领学生在一两个学期之内跨越上千年,显然不是一件容易的事情。新著《文脉的演进:中国古代文学史讲录》便是陈引驰课堂实录的集萃,包含着他“自认很重要而值得三复其言的内容,也有放言无忌的东张西望和跑野马。”

陈引驰重视常识,不局限于各种具体的文学史知识,而是重在梳理文脉演进的关节转捩处。他打破定说,提出中国文学史“三个轴心时代”的独到之说,在浩瀚而细微的文脉演进中,建构了“一个人的文学史”。

读这本书能发现,陈引驰讲文学史,除了文本、作者、文学事件、文学流变之外,他的视角和立场,始终关注着接受者,关注着文学对后世的读者、作者产生怎样的影响。

“传统是活的,是在一代代人的认同和传承之中生生不息。传统文化是认识我们自身的一部分,我们的生活理想、伦理观念、审美情趣,在很大程度上还与传统相关联,影响着我们如何界定幸福美满,影响着我们如何待人接物,影响着我们如何愉悦身心。”陈引驰说。

当大众意识到,听上去那么遥远的中国古代文学史、那么辽阔的中华文脉、那么精深的传统文化都与每个人的日常生活有关的时候,情不自禁地,就会和文化靠得更近了。

现代快报/现代+记者 王凡 实习生 范薇

文脉演进中的三个轴心时代

读品:您书的主题叫“文脉的演进”,文脉和演进两个词都显现出一种动态,读者能明白您要说的不是静态的文学史知识,而是中华文脉演进的进程,对“文脉的演进”您有怎样总体性的诠释?

陈引驰:这个书名实际上并不是我起的,是中华书局的编辑权衡下来取这个名字,用“文脉的演进”来概括这个书挺合适的。我上了那么多年中国古代文学史课,我对整体的文学有一个想法,非常宏观、鸟瞰地来看,就是“三个轴心时代”。20世纪著名的德国哲学家雅斯贝斯提出了轴心时代这个概念,以公元前500年为中轴,上下数百年间,东西方都产生了很多重要的文化突破,那些重要的思想家提出来的观念,影响了之后上千年的文化发展的方向。我是在这个意义上借用了他轴心时代的概念,轴心时代实际上代表的是一个典范的时代。在轴心时代当中产生出来的那些经典,所承载的可能是美学的信息,可能是文化思想的信息,可能是情感的一种范式,对后代的影响都是非常之大的。第一个轴心时代是先秦时代。从思想来讲,每一个后世的文人,在精神、思想上都深受先秦诸子的影响,不管是儒家还是道家,孔子、孟子还是老子、庄子。而从最典范的文学作品来讲,当然就是《诗经》和《楚辞》。第二个是唐宋之际。唐宋之际出现了很多新的文学现象和经典的作家。从诗歌来讲,唐代的诗歌是中国诗歌的高峰,是中国诗歌的黄金年代;从文章来讲,韩愈柳宗元开始的古文运动,很大程度上改变了过去骈文的那种路数,影响都是非常大的。第三个是近现代的变化,所谓新文学的兴起。白话文的语言,它表达的情感是现代的生活的经验,它追寻的那些典范的作家、经典的文本,不再只有李白、杜甫,只有韩愈、柳宗元,还有托尔斯泰、巴尔扎克、歌德、莎士比亚,是在一个世界性的格局当中。这是我个人对漫长的中国文学史的一个基本的看法。

读品:您在书中写到了许许多多的文学家,但是有三位您直言喜欢——陶渊明、白居易和苏东坡,从他们身上,是否能揭示了文脉的演进中某种稳定的“基因”?

陈引驰:这是我个人的想法。我甚至认为,李白、杜甫这两位伟大的诗人,对自己都没有特别清楚的认识,没有完全地把握自己的生活,或者说没有“完成”自己。而陶渊明、白居易、苏轼做到了。

陶渊明他对生活自己有反省,做了非常清楚的选择,40多岁退出官场,完全回到他的田园生活当中,对自我有一个认识,之后遵从自己的认识去实践,这个非常了不起。白居易也是这样的人,他对自己也认识得非常清楚,他一开始年轻时候做谏官,非常努力,也受到了挫折,他认识到自己是一个平常的人,然后尽量把自己的生活安置好,这个也很不容易。苏东坡一辈子你看他是一连串的失败,最后一直贬到海南去,但他能够保持乐观,克服时代带给他的种种困境。他们理解了生命的挫折和有限之后,并不悲观,而是保持包容的态度,用李叔同临终前的表达,就是认识到生命是“悲欣交集”的。不管是顺境还是逆境都能平衡自己,对普通人来讲,是很有启发和帮助的。

传统就是活的东西,经典可以支离地看

读品:您研究的是古代的文学史,但反复强调了一点,传统不是死的,而是在一代代人的认同和传承之中生生不息。那么传统的传承靠什么?

陈引驰:大家觉得传统是过去的东西,跟今天相当程度上是隔离的,其实不是。过去存在的东西不一定在今天是有活力的,有些都被我们遗忘了,已经被我们放弃了,但是有一些在历史的过程当中被证明是有意义的有价值的,对我们的思想对我们的生活是有影响的,这些就是活的,传统其实就是这些活的部分。这个意义上来讲,传统肯定是被后人认识到,然后主动地去认同它、接受它,用

实践把它延续下去。

比如说中国人到现在为止,还是特别强调人与人之间的关系,一种和谐相处的关系,满足自己满足别人,我们处理一件事情,要讲合情合理,尊重家庭、尊重人伦之间的关系。在现代的都市,这些还是有很强的生命力。

恒久的力量是在文化人身上。从中国历史的过去来看,文化的力量是越来越强的。像春秋时代那些叱咤风云的人物,现在你们能记住几个?反而当时最软弱的人,现在看起来是最强的。李白有两句诗“屈平辞赋悬日月,楚王台榭空山丘”,表达的就是这个意思,他认为精神文化不朽。

儒家里边有一个说法是讲“人弘道,非道弘人”,意思是,道是要靠人去弘扬的。所以中国传统里面就强调人的重要性,都有这种担当精神。例子太多了,孔子说“天生德于予”,上天把道德赋予我,这样的意识一直到近代都是这样,章太炎就说过,中华文化就是在我身上。正是因为有这样的人,这些文化的观念、文化的精神就传承下来了。那么从文学上来看,比如杜甫说“诗是吾家事”,就是我有责任把诗作为传统把它延续下去;韩愈标举道统,文起八代之衰,他把文章和道两者结合起来,要传承过去的文化,所以这种主动承担的精神,是中国传统中很重要的方面。

读品:古代文学史中有太多的经典,您认为读经典,即使读懂一两句话也有感染作用、启迪作用,比如很多人读《论语》时,对其中的“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜”会有感慨。在您看来,这也是打开经典的一种方式?

陈引驰:我和一般人的看法不太一样,有的人说一部经典,你应该完整地理解它,了解它,我觉得不必要。比如说《庄子》七八万字,对学者来讲当然得认真读,但比如说一个小孩子,他怎么能够知道庄子讲的那些非常富有想象力,而且完全超出一般思维路数的想法?所以他只要看到里面的一些成语,看到一些寓言,能够打动他,能够启发他,这就很好。有些经典不妨是打破的,比如说《论语》《老子》里面很多的格言警句,有人认为它不构成文学,只是支离的一些片段。但其实文学就是这样,文学包含生活的经验、情感和思想,这三者都是包含在文学里边的。用一个宋儒特别爱讲的话,万川一月,月亮在天上就一个,但是映照在水面,湖泊河流里边的波光粼粼的月光很多。你看的好像都是片段的,可能都不完整,但它都是闪亮发光的,它都把月亮的某一部分呈现出来了,都是有意义的。真正的经典,是有持续的感发力和生命力的作品。我们有时候也把经典看得太高了。

不要泛讲多读书,要提倡有效阅读

读品:AI对文学的影响是现在绕不过的话题,譬如您梳理的中国古代文学史AI就实现不了。您觉得在文学的研究方面,人胜于AI的是什么?

陈引驰:我相信你说的,到目前为止,我这个文学史AI可能做不到这样的梳理,虽然那些知识都是客观的,但这里面包含了我的知识,我的学术素养,我的思考。有的时候你看AI分析文学作品头头是道,实际上也是对现有的种种的说法它能够充分地占有,甚至比一般的学者占有得更多,它可以抽取出来,重新进行组合,提出一些看法。但它怎么能够体会像文学这样一个包含着丰富多样的情感和个体经验感受的对象?现在来讲,它是做不到的。

读品:但您也并不排斥在互联网时代,借助多种传媒手段来推广文学研究的成果。

陈引驰:我是完全不排斥,以前有媒体记者问我,庄子会不会排斥互联网,后来我想一想说,庄子大概不会排斥,因为一个时代有它的时代特征,庄子它是特别能够顺应这个时代的,道家都是讲要与时俱进的,他要顺应这个时代,因势利导,顺势而为。

科技发展起来,大家以前都是通过看书,现在可以通过音视频的方式来接受信息,这是很好的方式。实际上又重新回到经典时代,过去孔子都是用讲的方式传道。《论语》那些格言警句,弟子们记下来。朱熹也是很能讲的,《朱子语类》就是朱熹与其弟子问答的语录汇编。那时候讲还要通过文字记录,今天直接可以通过视频把你的声音和表情形态隔空传达。这种方式某种程度上是给你一个机会,让你回到古典的时代。

读品:但是不可否认,互联网时代,视频等媒介对阅读的冲击又是巨大的,您对此有什么建议?

陈引驰:今天这个时代节奏太快,有些人说现在我们学习不够,这些方面我都跟一般人的想法不太一样。一个普通人都比以前有学问的人接触的知识多得多,古时候的人他读四书五经,我们今天受基础教育的,不仅是学语文、数学,还读外语、物理、化学、地理,学的东西是比以前多得多,所以用快速的方式来掌握知识,这是需要的。我觉得不能一般地泛讲要多读书。要提倡的应该是有效阅读,要加强自己有效的阅读。有一些知识通过视频、音频的方式接受,反而是很有效的,但有些要求你玩味、深思的典籍,就需要潜心去读。

还是要认真读一些经典,最好是读纸质书,你可以反复地看,你停在这一页上,哪怕停上一个小时都可以。过去讲要三复其言,现在讲重要的事情讲三遍,读书也是得多读几遍。我们以前学英语的时候,一个老师就跟我们说经典的名篇你就得读,我们就会说要读几遍,他说你去看一看繁体字的读有几个笔画你就读几遍,所以我后来真的还去把繁体字的读写了一下,22个笔画。有些东西还得沉下心来读,特别是经典。

读品:您这本谈文学史的书其实很有温度,比如第二讲里,你就谈到了“活得匆忙,来不及感受”,感慨起时间来。

陈引驰:以前读普希金的长诗《欧根·奥涅金》,他引用前代诗人巴拉丁斯基的诗句:“活得匆忙,来不及感受。”我不知道怎么就记住了这句诗。现在越来越觉得有道理。

我这一生到现在快六十了,人生的过程不断加速度地运转,我现在一再说要踩刹车,但踩刹车有的时候也刹不住。西方有句谚语讲,闲暇产生思想,人太忙了会变笨的,有闲暇才能有各种的浮想联翩,才能够想到很多事情。

所以我也很有感触,活得匆忙,来不及感受。生活本来是应该让你好好过的,最快乐的事就是没有目的,能够兴之所至,随性而为。

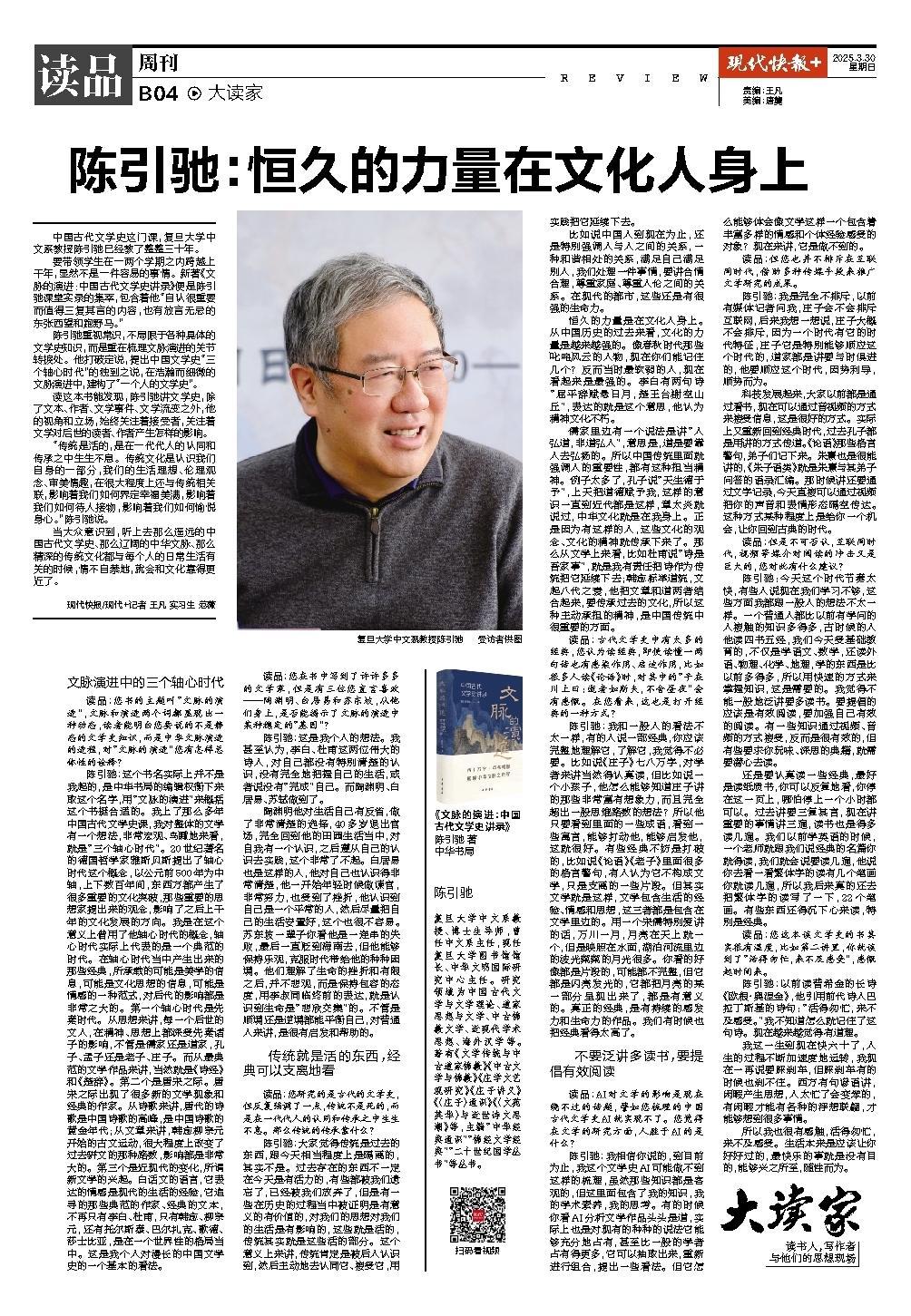

陈引驰

复旦大学中文系教授、博士生导师,曾任中文系主任,现任复旦大学图书馆馆长、中华文明国际研究中心主任。研究领域为中国古代文学与文学理论、道家思想与文学、中古佛教文学、近现代学术思想、海外汉学等。著有《文学传统与中古道家佛教》《中古文学与佛教》《庄学文艺观研究》《庄子讲义》《〈庄子〉通识》《〈文苑英华〉与近世诗文思潮》等,主编“中华经典通识”“佛经文学经典”“二十世纪国学丛书”等丛书。