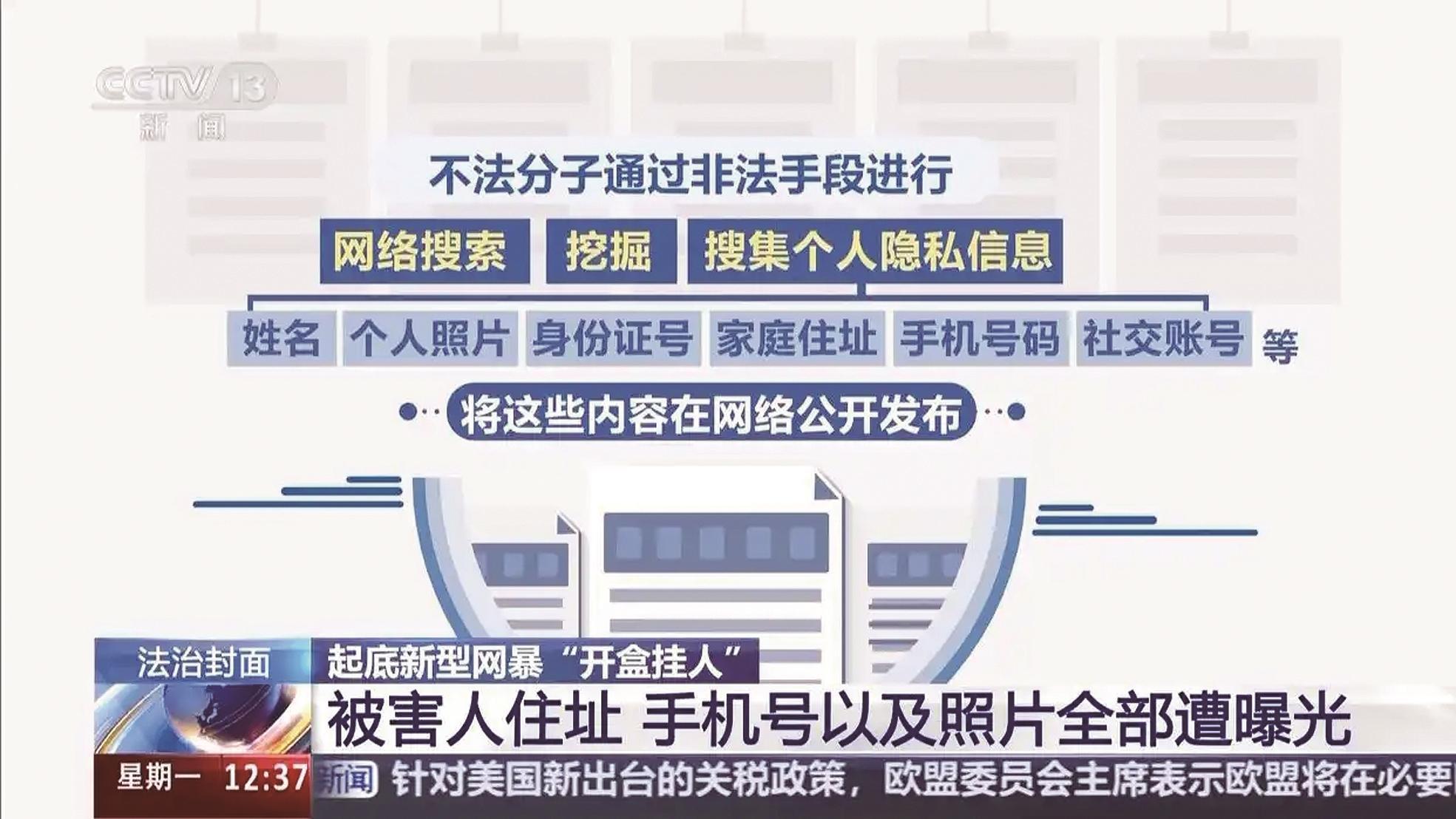

“开盒挂人”是一种新式网络暴力违法犯罪行为。不法分子通过非法手段挖掘、搜集个人隐私信息,如姓名、照片、身份证号、家庭住址、手机号码等,并在网络上公开发布,对被开盒者造成严重影响。那么,这些信息是如何被获取的?哪些信息有被曝光的风险?开盒挂人行为又是否构成犯罪?

据央视新闻

境外创建社交群组,公布个人隐私

北京市海淀区人民检察院办理了一起开盒挂人案件,两名被告人在境外社交媒体创建了三万多人的群组,并在里面公布了三千多组公民个人信息,对被开盒的公民造成了非常严重的影响。

小雨就是其中的一名受害者,她接受了记者的电话采访。

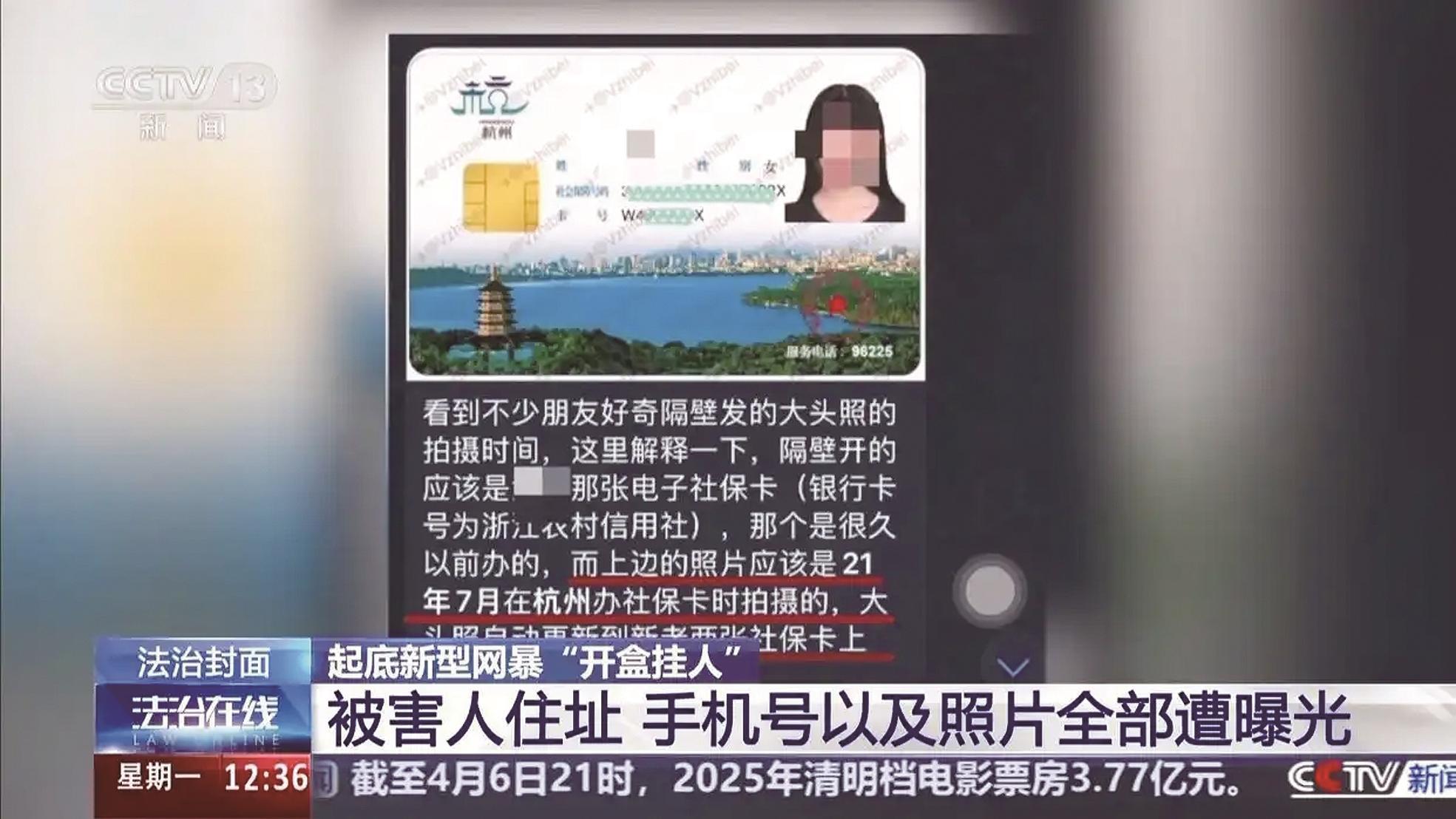

从2023年开始,小雨的个人隐私信息就在网上流传。起初,她并不知情,直到这些信息被朋友和同事看到。小雨的身份证号、家庭住址、手机号以及照片全部被曝光,甚至她的家人也受到了牵连。小雨说,在贴吧或者微博上可以直接看到自己的个人隐私信息,还有一些恶意造谣在网上传播。

小雨告诉记者,她收到了很多陌生的电话和轰炸短信,还有陌生人要求添加好友。因为被“开盒”,她无法进行正常的社交活动,有一段时间靠吃抗抑郁的药物维持生活。

小雨从事虚拟艺人的工作,演绎的是虚拟偶像团体中的一名成员,就是以一个虚拟形象在互联网上做直播以及表演。她推测,自己之所以被开盒,可能与职业相关。这个虚拟偶像团体一共有三名成员,每名成员都有自己的粉丝,粉丝间的攻击和谩骂使她成为目标。

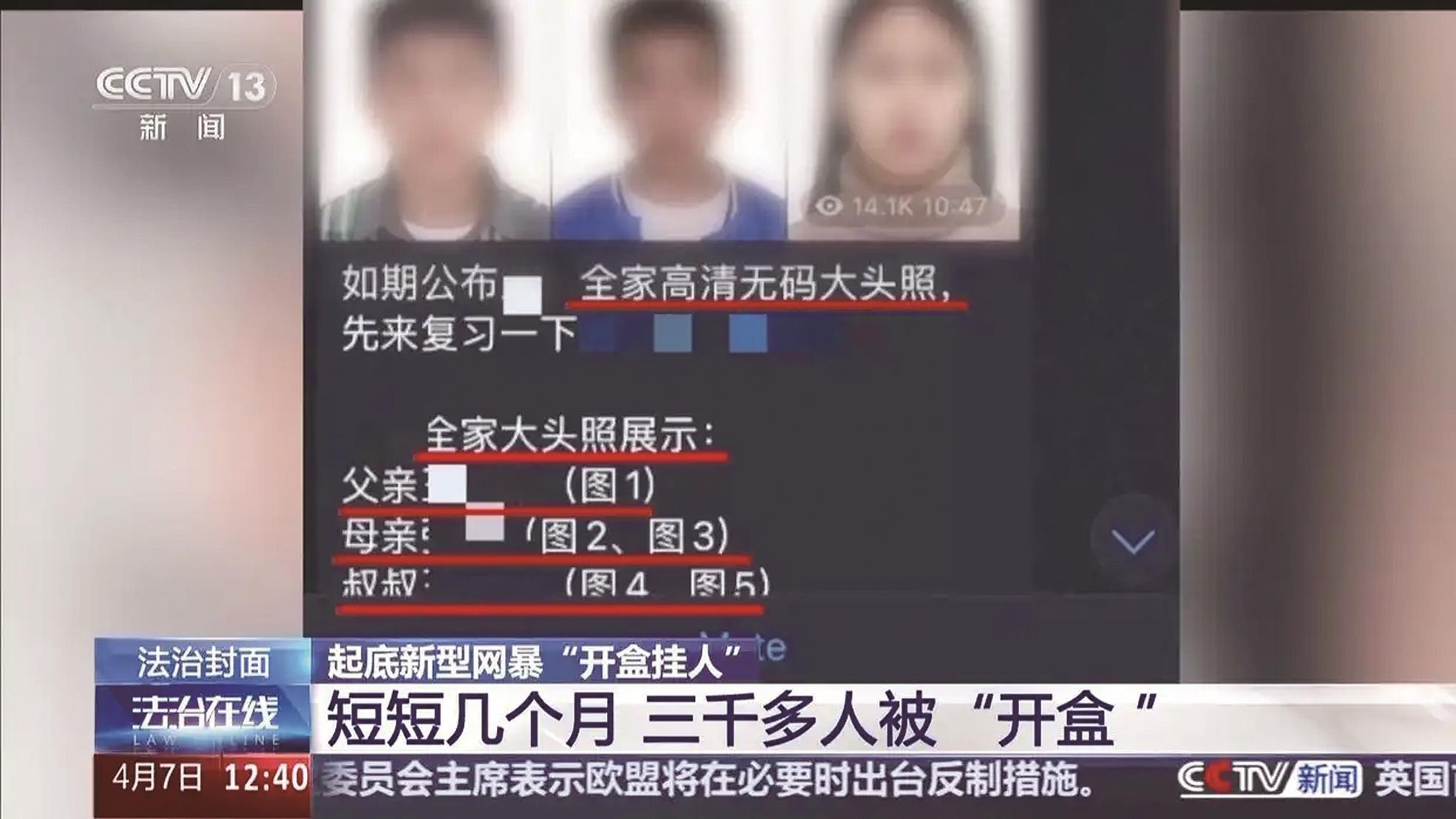

短短几个月,三千多人被“开盒”

在本案中,两名被告人赵某和成某某是该虚拟偶像团体中另一名成员的粉丝。当他们发现网络上有人攻击或谩骂自己喜欢的虚拟主播时,决定采取行动进行反击,“以暴制暴”攻击其他虚拟主播。

赵某和成某某二人首先在境外的社交媒体网站上建立了一个聊天群组,并担任这个群组的管理员。

北京市海淀区人民检察院检察官李鹏表示,这个群组频道类似于微信公众号,在公众号里可以发布一些自己编辑的文章,下面会有大量的评论。

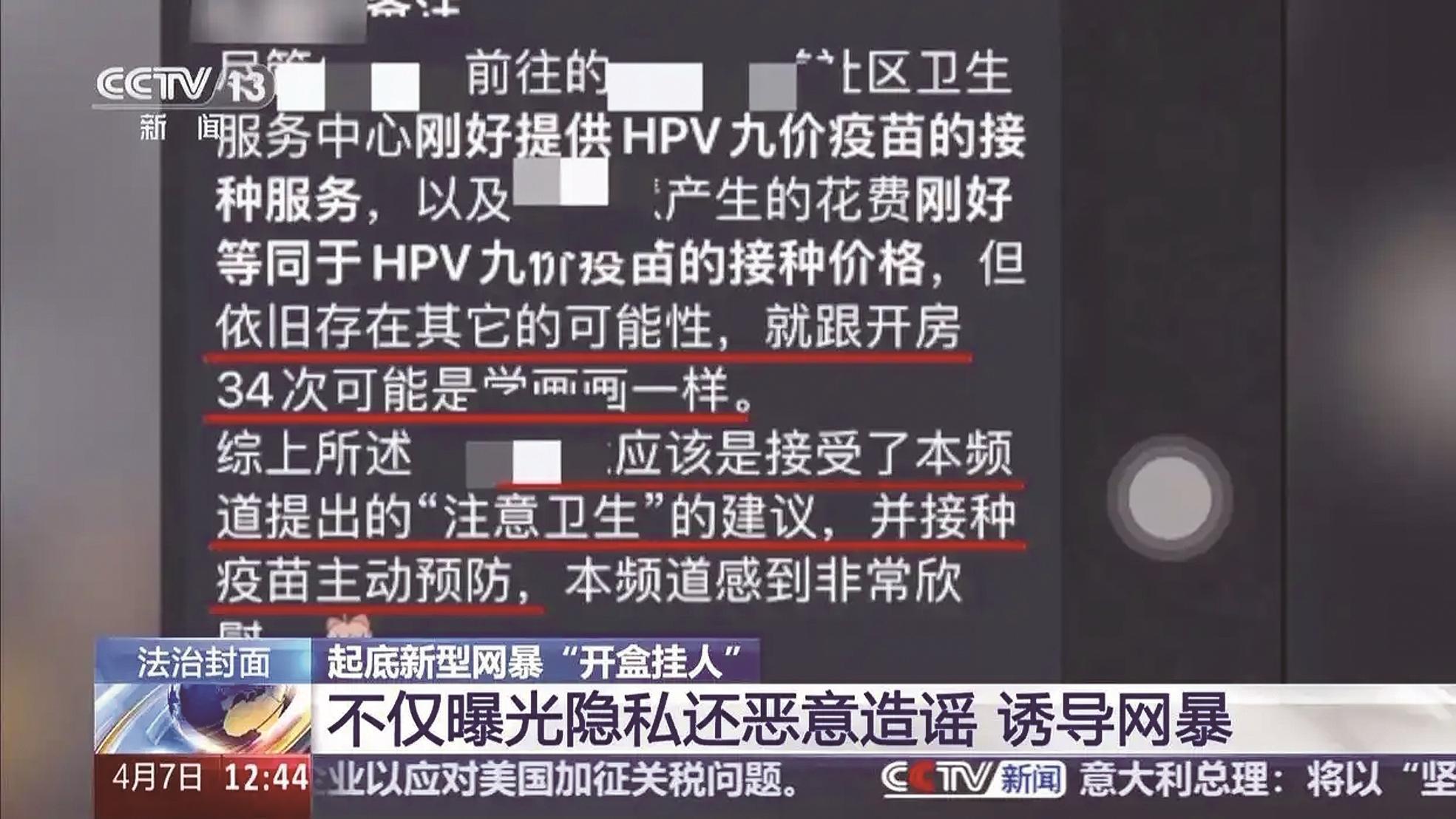

随后,赵某和成某某非法购买了包括小雨在内的一些公民个人信息,比如身份信息、社保记录、酒店信息,发布在这个群组里。他们还会配上有侮辱性、诽谤性的文案发进群组,煽动和诱导群成员对被开盒者实施网络暴力。

小雨所属公司工作人员表示,网上发布过很恶劣的图片——把主播家人的照片PS成遗像,开一些没有下限的玩笑。

检察官介绍,赵某和成某某不仅对多名虚拟主播进行了开盒,还把这些主播的公司同事、家人朋友的个人信息曝光。如果这些被开盒主播的粉丝站出来为他们说话,这些粉丝、粉丝的家人朋友等都将成为开盒的对象。据统计,短短几个月,被赵某、成某某开盒的受害者人数多达三千余人。

更令人震惊的是,在赵某、成某某建立的聊天群组中,还有超过三万名群成员围观。检察官透露,这些成员中大多是对虚拟人物IP有一定仇恨,想去“开盒”虚拟主播。所以群组里发布的信息会被很多成员发到其他平台上。

赵某和成某某的身份也令人大跌眼镜,一个是在读博士,学的就是网络信息工程专业,另一个是大三学生。

线下跟踪尾随,线上煽动网暴

在采访中,小雨告诉记者,她为了让自己配音的虚拟偶像保持神秘感,从未在镜头前露过脸,也没有公开过自己的信息。但出乎意料的是,不仅自己的照片、地址、电话等资料被公之于众,连自己的行踪轨迹,甚至到医院就医的时间、科室都被开盒了。

小雨所在公司的工作人员透露,自从小雨的行踪信息被公开后,一些网友还会在线下对小雨进行跟踪和蹲守,拍摄照片后发布在网上,进一步煽动网络暴力行为。

比如说小雨去看演唱会,当时环境比较暗,偷拍的照片上看上去像是在夜店,底下的人就一块骂,骂完之后给小雨发短信轰炸,再去她家门口泼油漆。

检察官介绍,经历了线上和线下双重暴力后,被害人的工作和生活受到了极大的影响。本案中有两个虚拟主播因此患上了抑郁症,身心健康遭受了严重损害。

北京市海淀区人民检察院检察官助理郭树正称,公司也因为这些IP产生了不良的影响,弃用了其中一些之前给公司带来经济效益的虚拟主播形象,也给公司的经济发展带来了不可逆的损失。

不仅侵犯隐私,还滋生多种犯罪

检察官认为,一旦个人信息在网上被公开,便具有相当大的不可预测性。这些信息可能被不法分子获取和利用,导致严重的后果。这种不可控的信息传播不仅会侵犯个人隐私,还可能引发网络暴力、诈骗、骚扰等违法犯罪行为。

在这起案件中,赵某和成某某是如何获取这么多被害人的个人信息的呢?检察官表示,本案的犯罪嫌疑人通过境外社工库检索公民个人信息,比如住址、身份证号以及酒店住宿信息等,并在群组中发布。

“开盒挂人”构成何种罪名?平台是否担责?

开盒挂人的行为构成什么罪名?开盒行为又该如何预防?社交平台是否应承担监管责任?

近日,北京市海淀区人民法院对这起“开盒挂人”的案件进行宣判。被告人赵某、成某某因犯非法利用信息网络罪,均被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。

法学专家提到,开盒挂人的行为从刑法学的角度讲,会因具体实施方式的不同而涉及多种罪名,如侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、寻衅滋事罪、侮辱诽谤罪等。法学专家还提到,在许多“开盒”事件中,不乏未成年人的身影。那么,未成年人参与开盒行为,是否需要担责呢?

中国政法大学教授郭旨龙表示:“在我国刑法上一般的犯罪,比如寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪、侮辱诽谤罪,刑事责任年龄是16周岁,如果不满16周岁,不负刑事责任,但应当责令监护人严加管教,必要的时候也可以进行专门的矫治教育。”

在“开盒挂人”案件中,除了最初公开他人个人信息的行为人外,其他参与网络暴力,甚至那些转发、评论或进一步扩散相关信息的人,同样可能面临法律的追究。

此外,法学专家还指出,互联网平台作为网络服务提供者,在巡查过程中如果发现有人“开盒”,就要采取必要措施。一旦发现此类情况,平台应该把信息过滤下来,不允许发送,同时要做到及时保存信息,及时报告,及时维护当事人的合法权益,不能让这些信息无限扩散。对发布者也要采取一定措施,比如禁言、封禁。

发现自己被“开盒”

如何应对?

一旦发现自己的个人信息在网上被“开盒”,我们应该如何应对?

中国政法大学副教授朱巍表示:应立即向互联网平台举报,并向中央网信办违法和不良信息举报中心(12377)进行举报,同时也可以到公安机关去报案。

专家提示,平时应该注意个人信息的保护,尤其是做好个人信息的全生命周期安全管理。要定期地去看一看自己的社交账户,定期地去清除管理。