□萧平

中国画长河,历经千载,悠悠久远,取之一流,已属不易,而能临流直上,溯之源头,入百家境界者,可谓少之又少。在当代,俨少先生可谓一人。

前面述及,他青少年时期在家乡师从王同愈、冯超然时,临摹过“四王”真迹,师长的赞语和少量尚存的画幅告诉我们,他的确学到了“四王”的笔墨。然而,他真正认识传统,是在1935年他二十六岁那一年。南京举办第二届全国美展,故宫及私人收藏的历代名迹近两百件均在展览中,他前后看了一个多星期。“先大体看一遍,然后择其优者一百幅左右,细心揣摩,看它总的神气,再看它如何布局,如何运笔,如何渲染,默记在心。其中最所铭心绝品,如范宽《溪山行旅图》、董源《龙宿郊民图》、李唐《万壑松风图》、郭熙《早春图》、黄子久《富春山居图》、赵松雪《枯木竹石图》、高房山《晴麓横云图》等等,我早也看,晚也看,逐根线条揣摩其起落笔,用指头比划,闭目默记,做到一闭眼睛,此图如在目前,这样把近百幅名画,看之烂熟,我自比‘贫儿暴富’,再不是闭门造车,孤陋寡闻了。”他在七十六岁时写的《自叙》中的这段文字,说明近五十年的寒来暑往,都没能淡忘他那刻骨铭心的一幕,他对于艺术传统的热烈和痴迷,使他真的“暴富”起来。他不无得意地说:“熟看名画三百幅,不会作画也会作。”他的所谓看,是认认真真地读画,胜过马虎草率地临。

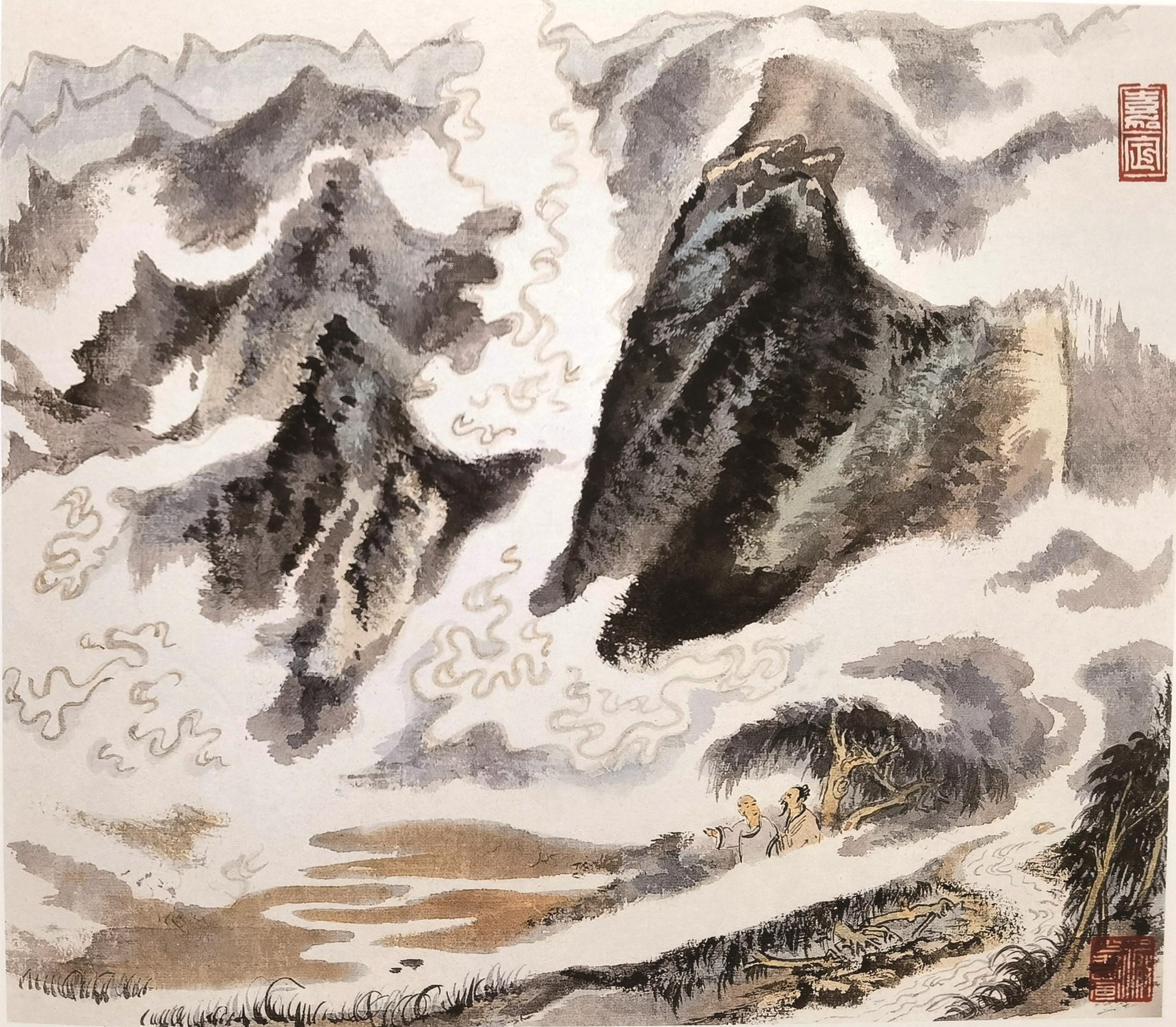

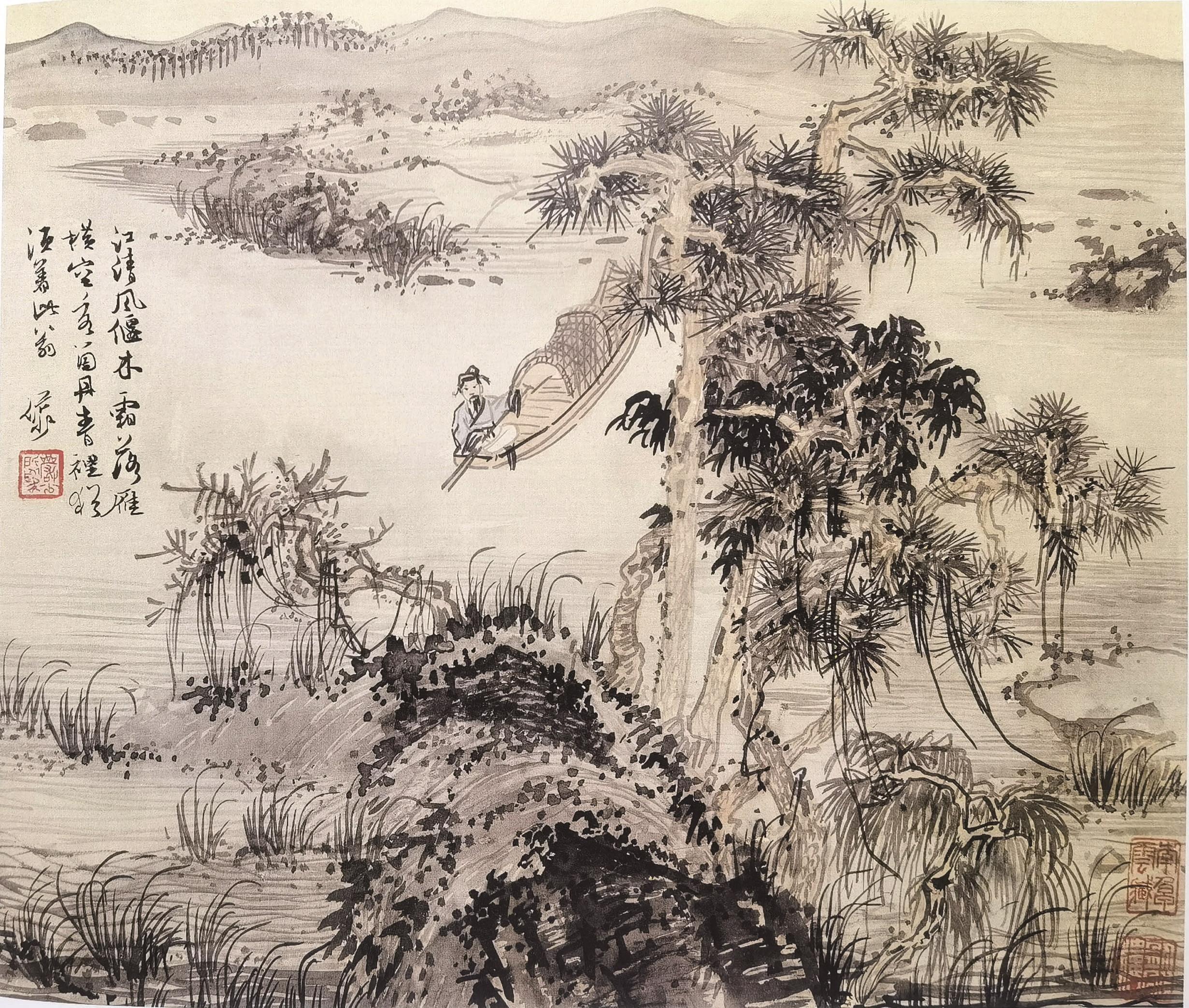

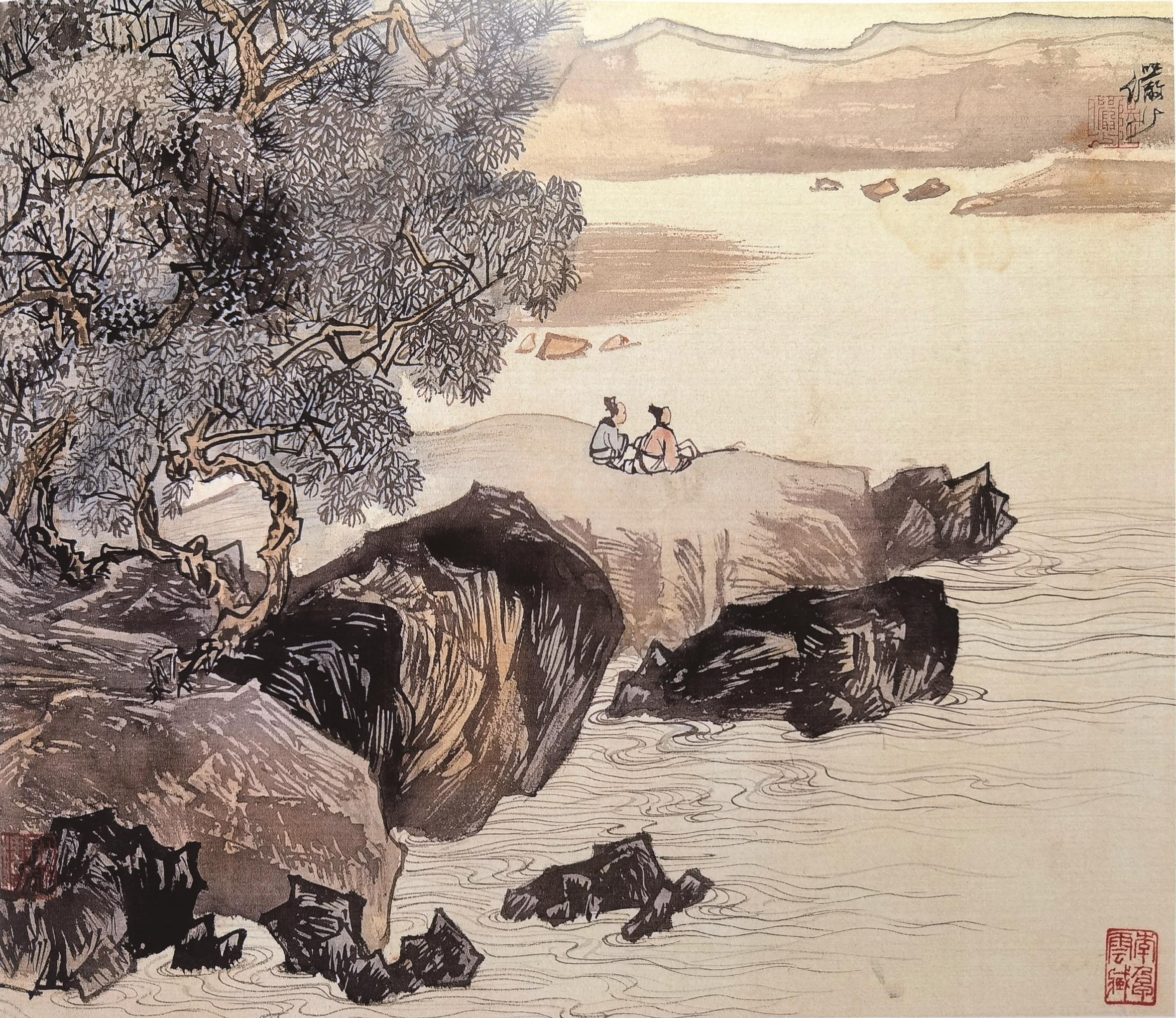

俨少先生胸中存着百家名迹,眼光自然高起来,源流的来龙去脉,技艺的传承嬗变,无不了然清晰,“再加以相应的肌肉锻炼(指作画),手就跟上来。”(《自叙》)当我们考察俨少先生40年代中至60年代初近二十年间的作品时,会发现他全面施展了传统山水画技法的十八般武艺,为人们留下了绚烂多姿而又变化万端的佳作,它们折射着王维、张僧繇、董源、巨源、范宽、郭熙、李唐、赵令穰、高克恭、钱选、赵孟頫、王蒙、倪瓒、董其昌……历代大家的风神。在这一点上,他与“四王”之一的王翚(1632—1717)确有相似之处,他们的精能,非常人所可比。非常巧合的是,早在俨少先生的青年时代,其师王同愈就曾把他比之王翚。“丈(王同愈)谓余曰,使子如石谷(王翚),则超翁(冯超然)可无愧于廉州(王鑑),而予其为烟客(王时敏)乎。”(陆俨少《题画诗文集抄》序)王同愈1941年亡故葬苏州灵岩山下,抗战胜利后,俨少先生几次去到那里为他省墓,“风摇宿草,不胜西州城门之恸”。(《自叙》)他的这些做法,正如王翚在王时敏死后每岁到其墓地祭扫一样。1990年他八十岁之时,还作了《怀王同愈丈》五律一首:“长怀夫子隽,历历记犹新;德业不泯没,言谈见本真。迟回江上路,惭愧眼中人;未有涓涘报,如今老病身。”对于师长的这种真挚情感,让我们看到了,他在对前贤艺术追索的同时,格外真诚地求得与前贤心理的一致。俨少先生的“古风”,令人敬仰,人品、画品,总是相关联的。