□刘静

杰出的科幻女作家厄休拉·勒古恩在她的“思想自传”《我以文字为业》中,谈及了1994年4月,她前往西雅图北部的刺猬溪小住一周的经历。这次行程相当不凡,因为刺猬溪是一个“只接受女性”的作家共同体,在这里,女作家得以释放掉外部世界的任何压力,将时间纯粹地投入自己的写作和阅读。在这次短暂的停留中,勒古恩似是有意地带上了两位人类学家列维-斯特劳斯和克利福德·格尔茨的作品。她在第三天就读完了列维-斯特劳斯的书,却颇为直接地表达了自己不喜欢格尔茨。“格尔茨之于列维-斯特劳斯,就像浣熊之于独角兽。”

列维-斯特劳斯和克利福德·格尔茨可能算得上是整个观念史上最重要的人类学家。在20世纪,如果说有哪位人类学研究者的影响力延伸至学科以外的领域,那么,列维-斯特劳斯是第一位,格尔茨则当仁不让紧随其后。然而,为什么勒古恩会称格尔茨是“浣熊”,而将列维-斯特劳斯比拟作一只尊贵的“独角兽”?一位“浣熊”人类学家和一位“独角兽”人类学家,在思想上、在研究取向上究竟有什么样的差别呢?这样一种近乎图腾式的类比,又在何种程度上具有合法性呢?

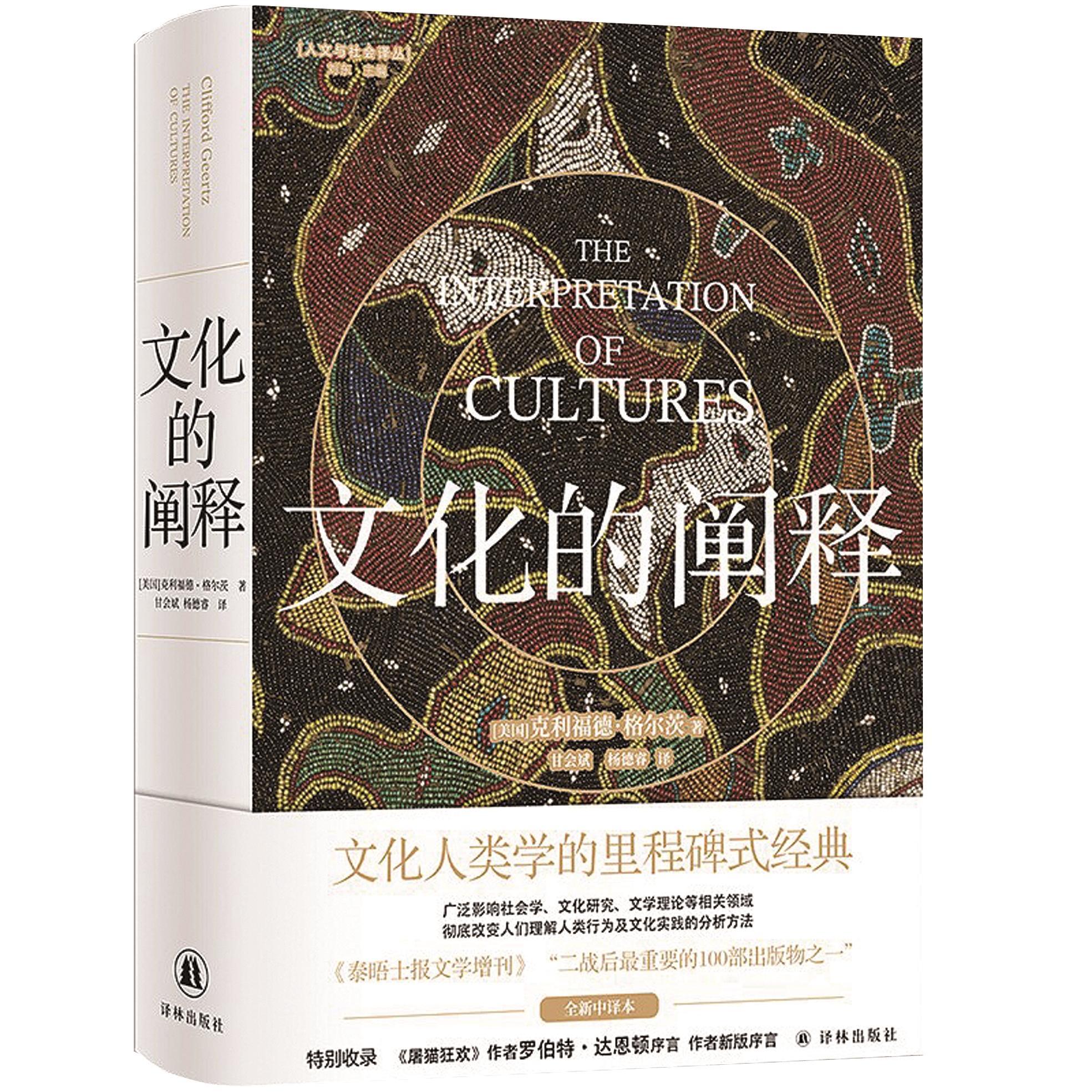

实际上,在格尔茨的代表作《文化的阐释》中,这位符号人类学巨匠就曾撰写过一篇精彩文章,专门论述他对那位里程碑式的结构主义人类学者的评价。文章的标题是《理智的野蛮人》,这样一个似是而非的隽语或可透露出一点格尔茨对列维-斯特劳斯的看法——这位法兰西学院的知识明星,是一个浪漫主义与科学主义的混合体。

独角兽的名号,也许特别适合身为神话学大师的列维-斯特劳斯。独角兽是神话中的神秘生物,一种在现实中不存在的高贵动物,优雅、完美,是理想化的象征。在西方基督教传统中,它常常作为基督的化身,寓意着某种精纯的、超越性的秩序和逻辑。勒古恩显然是一位极富想象力的文字操控者,称列维-斯特劳斯为“独角兽”,既别出心裁,又格外准确。

而在格尔茨的述评中,他同样赞叹于列维-斯特劳斯的“大无畏和一种无所顾忌的坦率”。在他看来,列维-斯特劳斯的身上始终携带着一种自我拯救和自我毁灭并存的矛盾性。一方面,法国人义无反顾地投入世界,一步接一步如探险英雄般深入巴西雨林,恰如那步入花园的独角兽(想想那些中世纪独角兽挂毯);而另一方面,列维-斯特劳斯追寻的是一种超越经验多样性的、普遍的、永恒的、抽象的深层结构,他试图“在经验事实中发现规律性关系”,沉入表层描述之下,用一种思维科学来解释某种四海皆同的人类心智的基本运作方式。

这恐怕是一种独角兽的炼金术。格尔茨对列维-斯特劳斯的戏法难掩讽刺的态度,他称其为“一架地狱的文化机器”。在列维-斯特劳斯眼中,人类具体生活的种种文化模式仅被当作深层观念结构浮现于表层的图案与花样,而人类学家的职责是穿透表层,重构内在于我们所有人的“野性思维”中的有限的深层结构及系统,并将其归类成一种便利的分析图式。这让人想起门捷列夫的元素周期表,又或是林奈的植物分类学,或者再遥远些,如普拉特所说的“天堂里的亚当”。但格尔茨直言,当人们欢庆列维-斯特劳斯的做法将人类学提升至一门逻辑的、理性的、智性的实证科学时,这实则是一次“精心伪装的逃避”。这位卢梭的传人像他的先辈一样,只关心大写的人(Man),而似乎不在意复数的人(men),他回避去直面“特定丛林里的特定野蛮人的特定思维”。他以一种沿袭自法国启蒙运动的普遍理性主义,追逐着某种所谓原生的人类思维的金光——可是在这一过程中,他却无力支撑起在多元性世界中的“身体的相逢”。独角兽在灵魂深处狩猎。

另一方面,很难明确说出勒古恩在此处用“浣熊”来指称格尔茨的具体缘由(考虑到她此时正居于美国西北部惠德比岛海岸的森林中,也许这只是她的灵光一现)。但无论如何,浣熊是北美常见的一种哺乳动物,它并不是一个崇高的、正义的、具有神性的形象;相反,它亲近土地,机敏狡黠,适应力强,是一种尤为擅长利用源自土地的智慧与资源的生灵。

的确,勒古恩对格尔茨有一种爽直的偏见,她毫不隐藏对这位普林斯顿人类学家的不满,似乎认定他是一个“自诩聪明”“装腔作势”的学术精英分子。但“浣熊”的比喻在某种程度上恰恰切中正题(格尔茨可能要说这是牵强附会)。如格尔茨所言,进行文化阐释的人类学家的专业实践并不是要“回答我们的最深层问题”,而是要“让我们能够获得其他人……已经给出的答案”。阐释人类学的使命,首先是亲近人们身处其中的现实及其必要因素,然后记录与理解。它的目的不是探求定律,它希望收获的是“浓厚”的意义。

在《文化的阐释》中,格尔茨将人类学的主要课题——文化,限定为一个符号学概念:文化是人自己编织并悬挂其上的意义之网。人类学家的任务就是阐释那些富有意义的社会表达,而其途径便是做民族志。正是在这里,格尔茨留下了他对整个人文学科最独特的贡献。他指出,民族志就是“浓描”(thick description),亦即对人类行为中层层叠叠甚至相互纠缠的表意结构进行浓厚的描述,以透露出一点这些行为的意义何在。这些结构可能“陌生、不规则而又含糊不清”,因为旅行的人类学家先前并不熟悉那个特定的世界。但是,人类学家必须有这样的勇气和耐心去接近它们,去书写它们,并进行解读,这样的解读基于本地人“就他们本人及其同胞所为之事所做的解释”,依据那些人“自身的平常日用的框架”。格尔茨称此为构建“行动者导向”的描述。人类学不是以我们的方式去理解,先得出自己的阐释,随后将之系统化,找出某种一般的、统一的、遮空蔽日的秩序原则。因此,对格尔茨来说,民族志的要义还在于,它是微观的。浣熊来到人类的城市,在最接近地面的地方谋生,但它却可以“极广大地知悉极细小的事情”。人类学家在如此平凡的背景中,发现了如此丰富的文化内容。

通过“写下特定社会行动对采取该行动的行动者所具有的意义”,格尔茨希望“尽可能明确地陈述,这样获得的知识……对社会生活本身,说明了什么”。正是这样,格尔茨最终给理论找到了位置,他仿佛指明了人类学的某种实质:它不在乎独角兽般的圆满与纯洁,而存在于具体的、精微的、多样的真实人类生活之中。

作者系译林出版社编辑