敕勒川,阴山下

天似穹庐,笼盖四野

天苍苍,野茫茫

风吹草低见牛羊

不知什么时候开始,这首北朝民歌居然成了互联网上的“顶流”。

谭维维等歌手演唱的版本,收获惊人的播放量。

不少甲胄爱好者,穿戴整齐,倚马荷戟,和着《敕勒歌》的旋律苍茫四顾。

有画师创作了相关背景的二创漫画,各种评论和弹幕,具象化了北朝的烽烟。

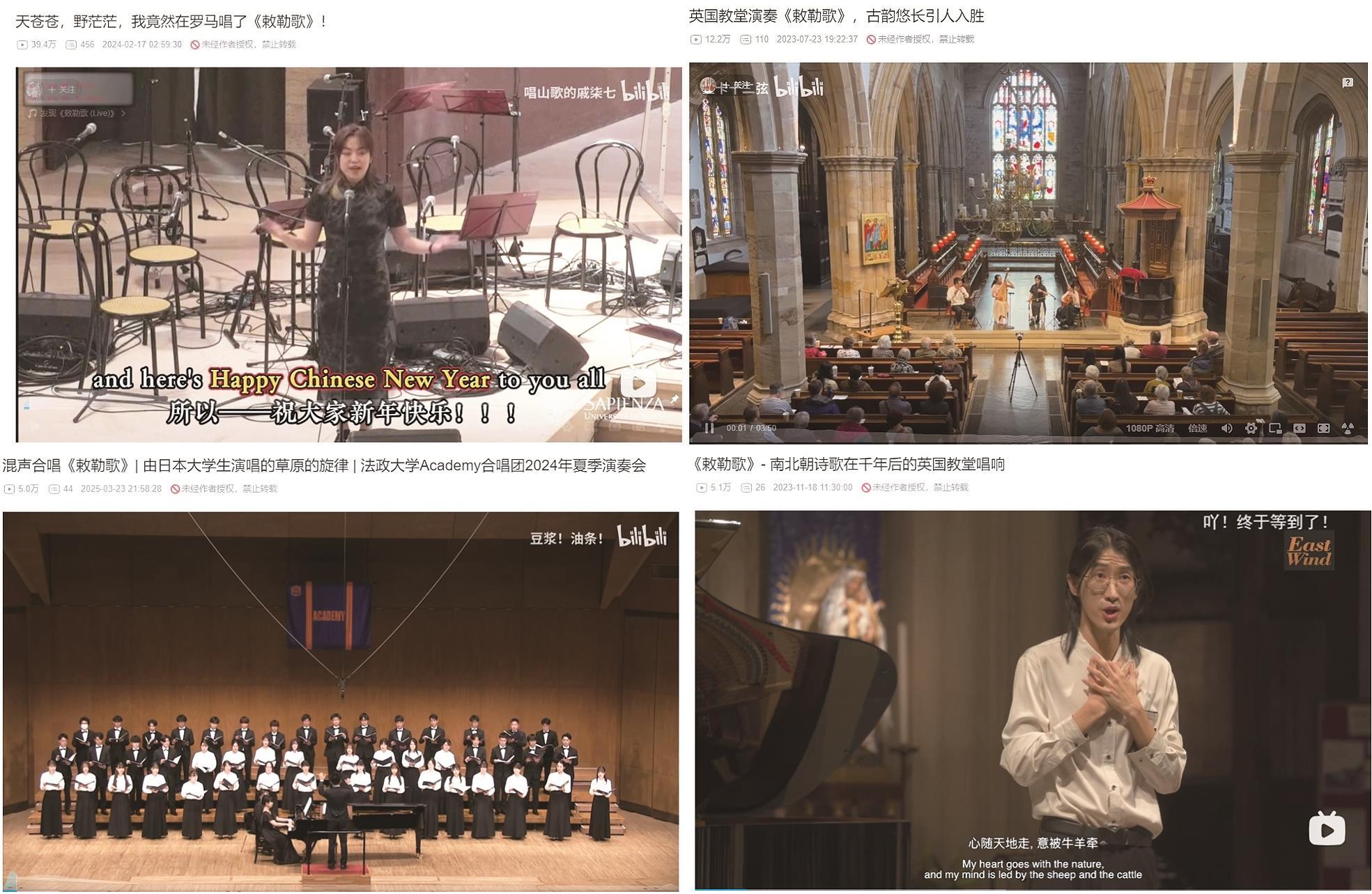

还有网友,带着这首游牧民歌漂洋过海,传唱至意大利罗马、英国伦敦、美国盐湖城,以及日本神奈川……

古老的歌谣,如同一匹脱缰的野马,在2025年的互联网上掀起了一场文化暴风。

而身处“暴风眼”,无数网友心照不宣地,在铺天盖地的弹幕和评论中,刷着同一句“暗语”:曾照高王万马过。

这句话作何解释?它和流传千古的《敕勒歌》有何关系?又为何能跨越钢筋水泥的城市,在人群中引发如此强烈的共鸣?

今天,和文脉君一起拨开历史的迷雾,探寻这场跨越时空的文化共振背后的秘密。

现代快报/现代+记者 王子扬

高王万马,千年一叹

《敕勒歌》之所以能如此火爆,都要归功于高欢。

在历史书里,他是东魏的权臣、北齐的奠基人,也是赫赫有名的“高王”“神武皇帝”。而在网友眼里,他是“软饭硬吃的代表人物”,是“爽文逆袭的气运之子”,还是“颜值爆表的顶级魅魔”。

他太有“梗”了,以至于在互联网上,年轻人更喜欢叫他一句“贺六浑”(高欢的鲜卑名字),只因其听起来更为亲切。

你吐槽他“软饭硬吃”,却不知这个破落子弟化身鲜卑“赘婿”后,并未选择躺平,而是带着嫁妆,一人一马搏一个前程;

你艳羡他“爽文开挂”,却少有人关注,在实力壮大之前,他经历多少九死一生,时时被提防,刻刻受掣肘,如履薄冰;

你听说他“颜值爆表”,别忘了,他的美貌也遗传给子孙,他的孙子高长恭,也就是“兰陵王”,因为长得太帅,打仗时都要戴上面具。

那么,他和《敕勒歌》有什么关系呢?

公元546年,高欢率大军围攻西魏玉壁城,苦战50多天,损失了7万士卒。

久攻不下,士气低落,此时军中又突传“高欢已死”的谣言,人心涣散,战意不存。

奄奄一息的高欢强撑病体,和各位老将见了面,命敕勒族将领斛律金(hú lǜ jīn)高歌一曲。唱的正是《敕勒歌》。

这首铁血战歌的残章,描绘草原风光的27字绝唱,让高欢回忆起了往昔。

《北齐书》记载:“神武自和之,哀感流涕。”

此刻,高欢想家了,想念草原母亲,想念那个叫怀朔的镇子,想念那个每日到城墙上看他的娄小姐。

当苍凉的游牧歌谣消散于军营,他恍然又成为那个边镇队伍里的贺六浑。

人生如客,百年朝露

而高欢能火成这样,又离不开一位南京老人的推波助澜。

这位老人便是清代的“诗坛盟主”袁枚。

这一年,他经过邺下,凭吊高欢,于是写就了那首流传至今的“奇诗”:

唱罢阴山敕勒歌,英雄涕泪老来多

生持魏武朝天笏,死授条侯杀贼戈

六镇华夷传露布,九龙风雨聚漳河

祇今尚有清流月,曾照高王万马过

尽管他们,一位是江南烟雨中挥毫的性灵诗人,一位是塞北风沙里执戟的六镇枭雄,相隔着十二个世纪的时空壁垒。

但袁枚懂高欢。

他懂得,家世没落是何等酸楚:比起高欢吹嘘自己是“渤海高氏”之后,袁枚高祖实打实地官至侍御史;

他也明白,出身寒门一路走来有多不易:父亲四处担任幕宾为生,东奔西走,家中还是常常入不敷出。

甚至,他年少时的颜值,未必比高欢差多少:“子才子,颀而长。梦束笔万枝,桴浮过大江,从此文思日汪洋。”

可袁枚毕竟不是高欢。

他有才气,但做不到高欢那样阴鸷(zhì)隐忍,不择手段。

满文考试,他轻慢为之,断绝了自己的高升之路。为官之初,他又受不了迎来送往、鞍前马后,吐槽“书衔笔惯字难小,学跪膝忙时有声”。

他也有侠骨,但做不到高欢那样杀伐果断。

其妹袁机因家暴回了娘家,含恨早亡,然而写下“匕首无灵公莫笑,乱山终古刺咸阳”的他,却不能如诗中豪气干云,替妹复仇。

他更有气概,不过没有“英雄涕泪老来多”的舞台。

在生命的最后几年,自知生命无多,他写下挽歌:“人生如客耳,有来必有去,其来既有端,其去亦无故,但其临去时,各有一条路。”

不光是袁枚,和他并称“乾隆三大家”的赵翼也写过这个题材:“英风马上鲜卑语,老泪尊前敕勒歌。”

夜雨残碑,赛博放牧

试想一下,金陵春夜,随园主人袁枚独坐书斋,檐角铜铃在细雨中叮咚作响。

案头摊开的《北史》被烛火镀上一层金边,当读到“敕勒川,阴山下”时,年迈的诗人突然起身推窗,任冷雨扑打面颊。

千里之外的北齐神武帝陵,门前残碑正沐着同一场春雨,檐下铁马与史册中的金戈之声,在平行世界里悄然共振。

很多时候,袁简斋之慕高欢,犹如稼轩之追廉颇。

再回过头看,当下网友们的“赛博放牧”,与两百多年前袁枚的“夜雨残碑”,又何尝不相似。

他们怀古神武高欢,是共情焦虑中的英雄幻想;他们高歌天野苍茫,亦是呼唤“没有天花板的人生”;而“风吹草低见牛羊”,可能正是久在樊笼里的我们,最好的情感疗愈;

只不过,这届年轻人的致敬方式更加戏谑,用“不正经”的深情,完成对传统文化的硬核致敬。

相较于正襟危坐地朗诵,他们更沉迷于“天苍苍野茫茫”的弹幕刷屏;相较于一本正经地嚼字,他们更愿意收藏虚拟歌姬的百万级填词二创。

这种荒诞的混搭,反而让古诗词突破了次元壁。

再读一遍这27个字吧!

南朝文人看到的是“汉魏风骨”,宋明学者读到“自然之妙”,当代青年则编译出“赛博游牧”的生存哲学。

一代人有一代人的“敕勒川”。