□张无极

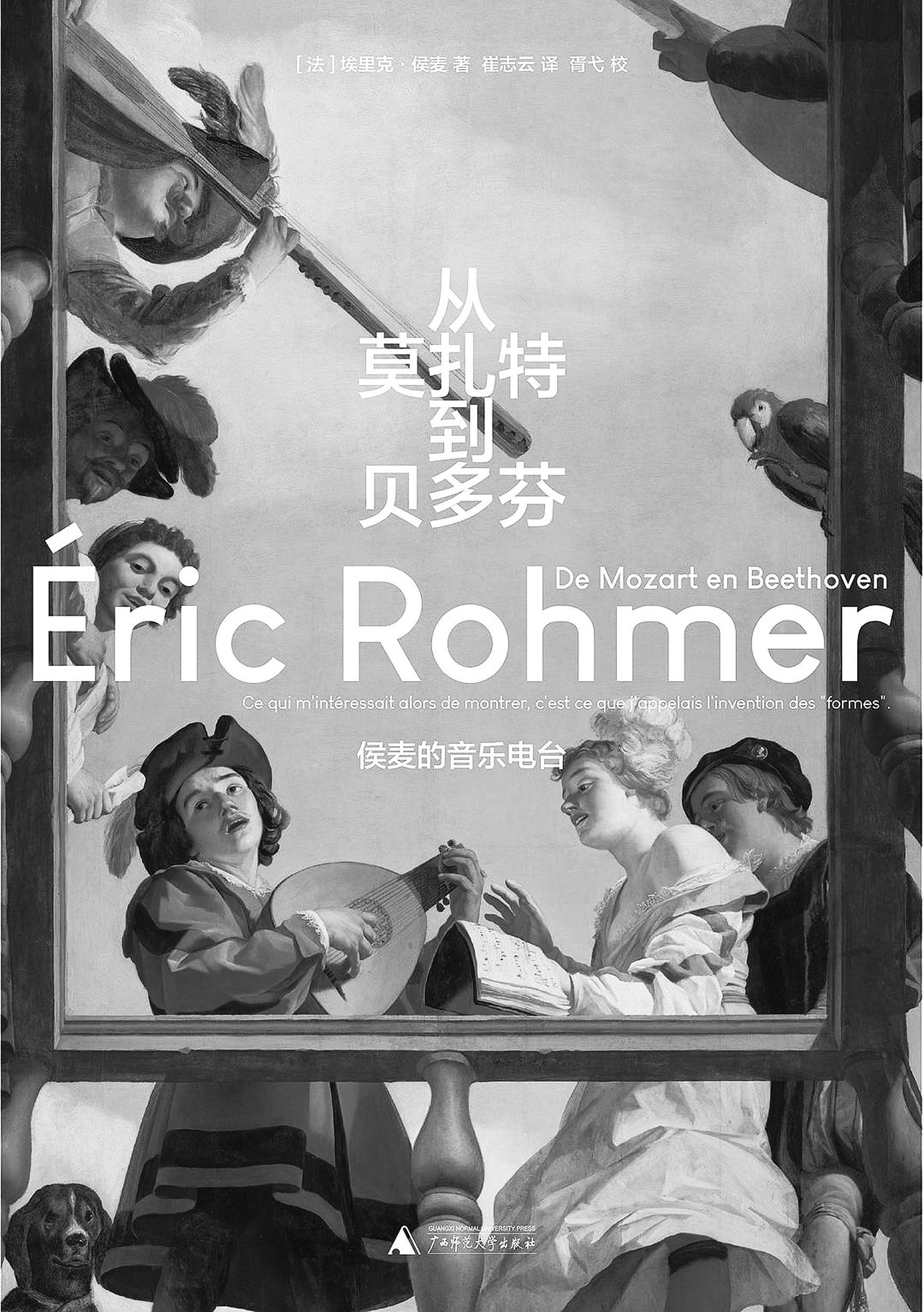

法国导演埃里克·侯麦的《从莫扎特到贝多芬》,如同一位智慧的引路人,带领读者漫步于音乐历史的殿堂,深入探索从莫扎特到贝多芬这一时期音乐艺术的发展脉络与内在变革。这本书不仅仅是对两位音乐巨匠的简单传记,更是对音乐风格转变、时代背景影响以及艺术创作本质的深度剖析,为我们理解音乐艺术的演进提供了独特而深刻的视角。

莫扎特与贝多芬,这两位音乐史上的巨擘,虽处于相近的时代,却展现出截然不同的音乐风格。莫扎特的音乐,常被形容为清澈的溪流,洋溢着优雅、和谐与完美。他的作品如同精美的艺术品,每一个音符都恰到好处,充满了古典主义的平衡与对称。以他的歌剧为例,《费加罗的婚礼》中欢快的咏叹调、细腻的情感表达,展现出生活的美好与人性的光辉。莫扎特擅长在旋律中融入丰富的情感,却又能保持整体的和谐统一,使听众仿佛置身于一个充满诗意的世界。他的音乐风格深受当时社会环境的影响,贵族阶层对优雅艺术的追求,使得莫扎特的作品注重形式的完美和技巧的精湛。在他的音乐中,我们能感受到一种无忧无虑的愉悦,即使是在表达悲伤时,也带着一种克制的美感。

相比之下,贝多芬的音乐更像是汹涌的海浪,充满了激情、力量与冲突。他打破了传统音乐的束缚,将个人情感和对命运的抗争融入作品之中。侯麦在书中指出,贝多芬的音乐具有强烈的主观性,他的《第五交响曲》《命运交响曲》开篇那震撼人心的“命运敲门声”,仿佛是他对命运不屈的呐喊。贝多芬在创作中不断挑战音乐的极限,扩展了交响曲的规模和表现力,使音乐更具戏剧性和张力。法国大革命的浪潮激发了他对自由、平等的追求,而他个人的耳聋困境,更是让他在音乐中寻求一种超越现实的表达。

莫扎特与贝多芬音乐风格的对照,不仅体现了两位音乐家个人的创作特点,更是音乐史上两种不同审美取向的代表。莫扎特代表了古典主义的优雅与和谐,而贝多芬则开启了浪漫主义的激情与个性表达。侯麦通过对两者风格的深入剖析,让我们看到了音乐风格演变的多样性和复杂性。

音乐作为一种艺术形式,不可避免地受到时代背景的深刻影响。在《从莫扎特到贝多芬》中,侯麦深入探讨了启蒙运动和法国大革命对这两位音乐家创作的影响,揭示了时代与艺术之间的紧密联系。

启蒙运动倡导理性、自由和平等的思想,这种思潮在莫扎特和贝多芬的音乐中都有所体现。对于莫扎特来说,启蒙运动的影响体现在他对人性的关注和对自由表达的追求上。他的音乐作品中充满了对人性美好一面的赞美,以及对社会和谐的向往。例如在《唐璜》中,莫扎特通过音乐展现了人性的复杂性,唐璜这个角色既有放荡不羁的一面,又有对爱情的渴望和对生命的热爱。莫扎特用音乐表达了对人性的理解和宽容,这与启蒙运动所倡导的人文主义精神相契合。贝多芬的音乐中充满了对命运的抗争和对自由的渴望,这种情感在当时的社会背景下具有强烈的感染力,激励着人们追求自由和正义。

侯麦通过对时代背景的分析,让我们看到莫扎特和贝多芬的音乐不仅仅是个人的创作,更是时代精神的反映。音乐不再是孤立的音符组合,而是社会、文化、思想等多种因素交织的产物。莫扎特和贝多芬生活在社会变革的重要时期,启蒙运动和法国大革命带来的思想冲击,促使他们在音乐创作中表达出对自由、平等、人性等问题的思考,这也使得他们的音乐作品具有了超越时代的价值。

侯麦在《从莫扎特到贝多芬》中,展现了他广阔的艺术视野,深入探讨了音乐与文学、绘画等其他艺术形式之间的关联。他认为,不同艺术形式虽然媒介不同,但在表达情感、传达思想等方面有着共通之处,而且可以相互借鉴、相互影响。作为一位著名的电影导演,其以独特的导演视角对音乐进行解读,为我们带来了全新的理解音乐的方式。他将电影艺术的一些理念和方法应用到对音乐的分析中,使我们看到音乐与电影之间的潜在联系。

电影通过镜头语言来表达情感和思想,侯麦在分析音乐时,也注重音乐中的“语言”。他认为音乐中的音符、和声、调式等元素就如同电影中的镜头、画面和色彩,能够传达出丰富的情感和意义。比如,莫扎特音乐中常用的明朗调式和优美旋律,传达出一种乐观、愉悦的情感,而贝多芬在一些作品中使用的不和谐和弦和强烈的节奏变化,则表达了他内心的挣扎和对命运的抗争。

埃里克·侯麦以导演的独特视角,为我们提供了全新的理解音乐的方式。