□萧平

如果说艺术传统是一条长河,那么造化(亦即自然界)可比之高山,其本体有取之不尽、用之不竭的资源,登临其巅,则千里之遥尽收眼底矣!

俨少先生是位热爱大自然、注重游览的画家。他早在二十六岁时就买地武康上柏,实施隐居山林的计划。他认为,对画家而言,“读万卷书,行万里路”两者不可缺一。他还把深入大自然的意义,归纳成十六个字:“扩展视野,增强感受,提高意境,丰富技巧。”(《陆俨少自叙》)他自二十六岁登黄山、天目山,游长城,访云冈石窟,上妙峰山,览太行山色始,直到八十二岁时还没有终止游览之兴。可以说,对于大自然的兴味,伴随着俨少先生的终身,正如他对艺术传统的志趣一样。

他在1934年北游归来谈其感受时说:“既到实地观察,落笔就大胆,运用自如,少有顾虑,不比尚未到过,只听人讲,或照相介绍,总是心虚,落笔犹豫,胆子不大。”(《陆俨少自叙》)这是用自然山川对于山水画传统的一种印证。对画家来说,这种印证则是对传统的一次再认识。经过这次认识,画家才能做到心中有数,也才有踏实感。陆俨少居四川时,有次到马家店市集,见集后平峦一带,“秋雨乍晴,岚翠犹湿,白云红树,烂然如锦。因忆恽南田有记黄子久《秋山图》一文,读之不胜神往,而名迹久堙,结想为劳,及今忽见此景,惊呼‘黄子久,黄子久’,恐黄子久犹有未到处。一旦得之,引为快事,归后不能忘怀。”(《陆俨少自叙》)岂止归后不能忘怀,他七十六岁写《自叙》时竟作了如此详尽的描述,可想是终生难忘的。这是妙境对于妙画的印证,是一种神韵的吻合。如果不是经过陆俨少这样通于传统和造化者的慧眼,这种惊异的联想便难以产生。这种印证是需要基础的,那就是画家对于艺术传统的丰厚积淀。

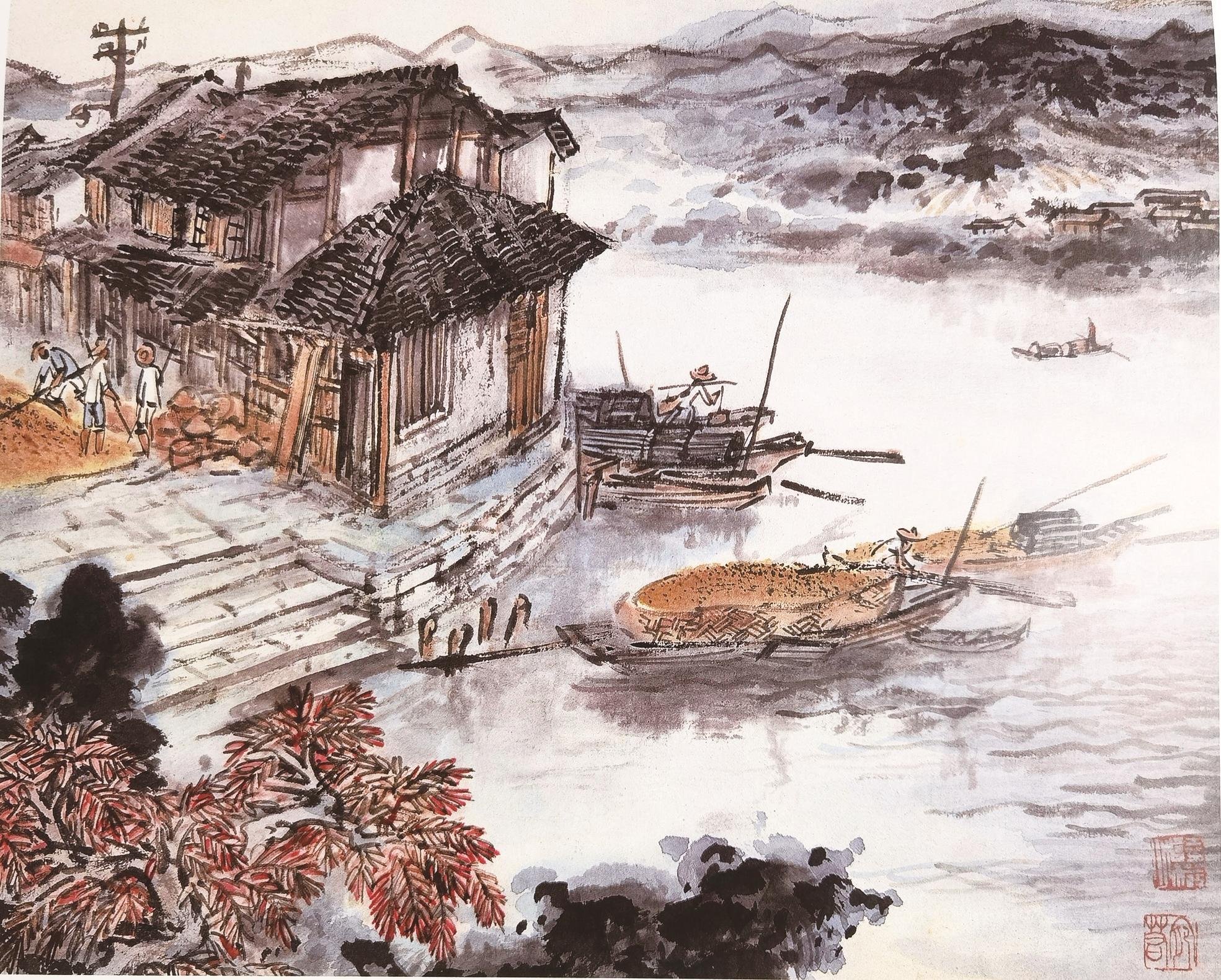

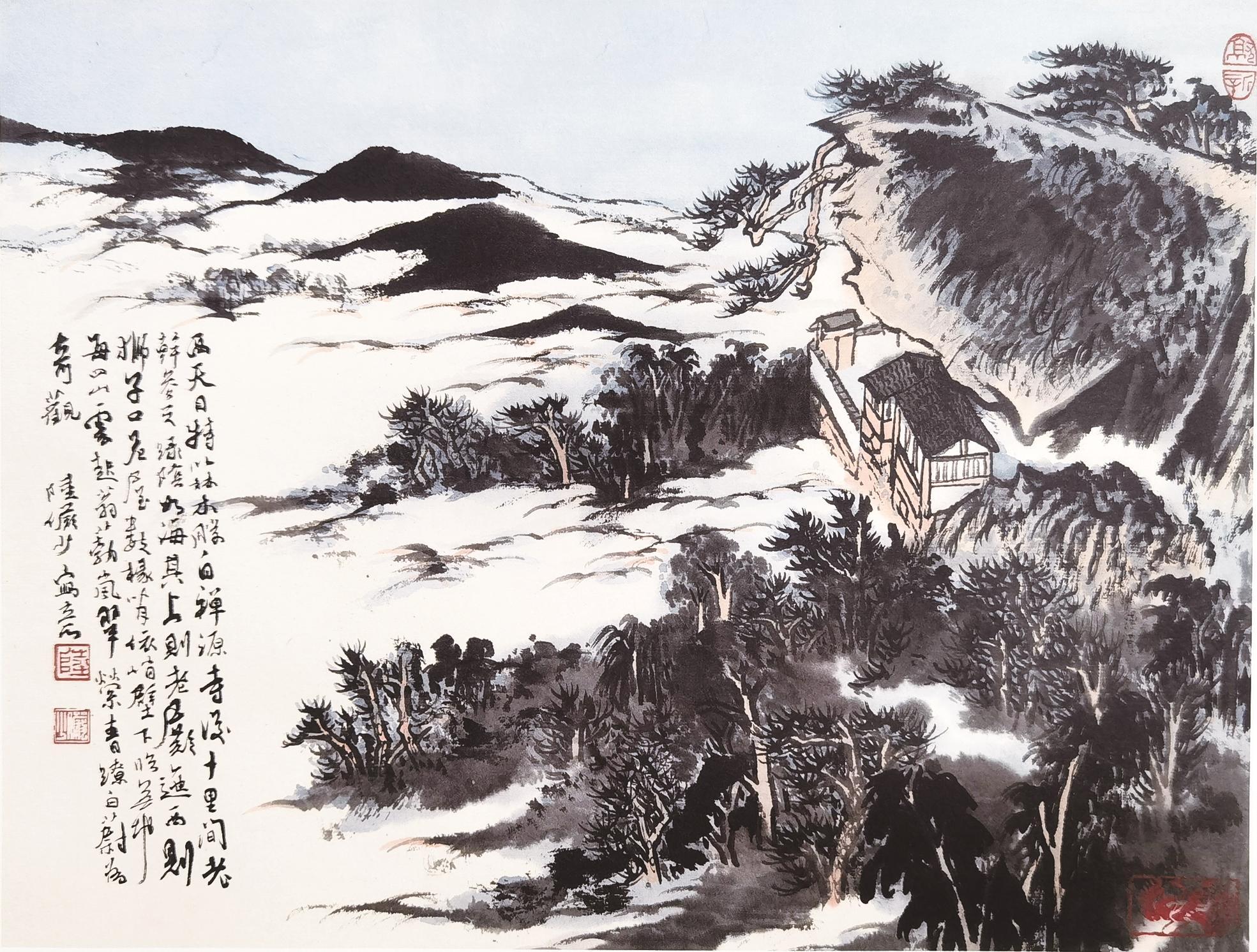

艺术的创造,从一定意义上来说就是一种发现,一是在传统中发现,二是在自然生活中发现,这是更重要的发现。《陆俨少自叙》讲了这样一个例子:1964年秋,“经歙县,在练江边写生,一日下午约二时许,我看到山上丛林边缘,日光斜射,显出一道白光,甚为好看,归与西画家言及,说是轮廓光,我遂由此创为留白之法。”只有深入生活才能有所发现,有了发现又要善于运用,善于变化为中国画的法式,这就形成了创造。创造绝非一朝而成,关于“留白”之法,陆氏在自叙中又有详细的补充:约在70年代中期,他在新安江舟中“临窗眺望,新安江两岸,群山奔赴,连续数百里不断,云气流转,时开时闭,瞬息万变,蔚为奇观。得饫览云山之美,令人不能忘怀。归后我发展了留白法,蜿蜒曲折,因势缭绕,创为新面目。后来在井冈山,见云山绵邈,长林如带,飞瀑四垂,清气流转,结合在新安江水库所见雨景、歙县写生所见白光,互相补充,于留白法,益臻完善。此种留出之白条条,既可表现为光、为气,亦可表现为水流、为云走,画面上似不可少此一物,览者自能辨之。”这段文字清晰地说明了,陆氏留白法是在大自然的再三启发下,发现、产生和完善、成熟的。