□张无极

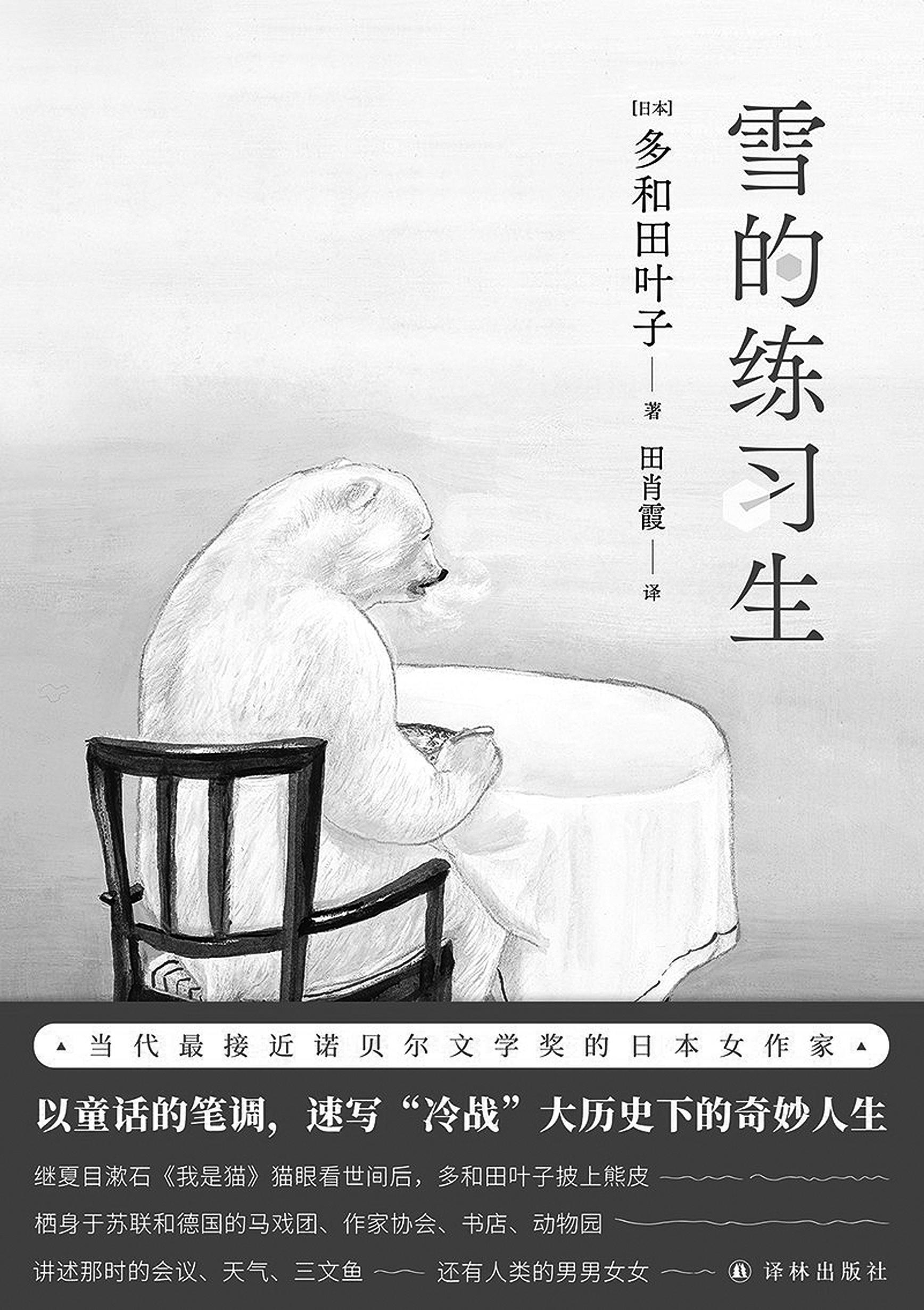

多和田叶子的《雪的练习生》宛如一场独特的雪景,以其细腻的笔触、深邃的思考和对语言与身份的精妙探索,为读者呈现出一个充满奇幻与真实交织的世界。这部作品犹如一颗璀璨的星辰,在众多文学作品中散发着独特的光芒,读者在阅读的过程中,仿佛置身于一片充满迷雾的森林,不断探索着隐藏在文字背后的深层含义。

《雪的练习生》中,语言成为了构建故事世界的基石,同时也是作者探索主题的重要工具。多和田叶子巧妙地运用雪这一意象,将其与语言紧密相连。雪,在书中不仅仅是一种自然现象,更是一种语言的象征。它洁白、纯净,如同未被污染的语言,有着无限的可能性。然而,雪又具有多变性,它可以堆积、融化,形态万千,恰似语言在不同语境下的丰富变化。

在故事中,我们可以看到雪与文字之间的奇妙互动。比如,书中的人物在雪地里留下的足迹,就像是文字在生活的“纸张”上留下的痕迹。这些足迹有时清晰可辨,有时又被新雪覆盖,如同语言在表达过程中的清晰与模糊。作者通过这样的描写,暗示了语言的不稳定性和易逝性。我们试图用语言去表达内心的想法和情感,但往往在传达的过程中,会出现偏差或丢失。就像雪地上的足迹,可能会被时间和新雪所改变,原本想要表达的意思也可能在语言的传播中发生变化。

此外,作者对语言的探索还体现在对文字游戏的运用上。她巧妙地运用谐音、双关等修辞手法,让文字在表面意义之下,蕴含着更深层次的含义。这种文字游戏不仅增加了阅读的趣味性,更让读者在玩味文字的过程中,感受到语言的无穷魅力。就像一场精心设计的魔术表演,每一个文字都是魔术师手中的道具,在作者的巧妙操控下,展现出令人惊叹的效果。当角色在雪夜呢喃“Schnee(雪)与‘消逝’的发音,像命运的回响”,德语词汇与日语谐音的交织,既暗合雪的易逝性,又隐喻着文化记忆在语言更迭中的消弭与重生,使文字成为撬动哲学命题的支点。

由于多和田叶子德日双重文化背景,身份认同的困惑与探索成为《雪的练习生》的核心主题之一。书中的人物常常处于两种文化的夹缝之中,他们在寻找自我身份的过程中,充满了迷茫与挣扎。这种身份的漂泊感,不仅仅是个体的困惑,更是全球化背景下许多人共同面临的问题。他们不断地追问自己:“我到底是谁?”“我属于哪里?”

这种身份认同的困惑,在书中通过各种细节展现得淋漓尽致。从人物的生活习惯、思维方式到语言表达,都体现出两种文化的交织与冲突。主人公可能会在德国的餐桌上不自觉地使用日本的礼仪,或者在与日本朋友交流时,脑海中却浮现出德国的生活场景。

这种双重文化的“拒斥”,使他陷入身份认知的真空地带。但正是在这种撕裂中,他意外发现两种文化的隐秘共鸣——日本俳句的留白美学与德国表现主义的抽象张力,都指向对存在本质的追问。于是,他开始在诗歌创作中用德语的思辨架构包裹日语的物哀美学,将身份困境转化为独特的创作优势。这种从迷失到觉醒的过程,恰似雪的蜕变——积雪在重压下凝结成冰晶,最终折射出独属于自己的棱镜光芒。

多和田叶子在《雪的练习生》中构建了精妙的镜像叙事结构,通过人物与环境、他人、自我的多重镜像关系,将身份探索推向哲学维度。更具深意的是作者对“雪镜”的隐喻运用。角色凝视雪面时,倒影既非纯粹的德国轮廓,也非完整的日本面容,而是随着雪花飘落不断重组的虚幻影像。这种动态镜像暗示着身份并非固定实体,而是在文化碰撞中持续流动的液态存在。正如主人公最终领悟的:“我的身份不是被文化贴上的标签,而是不断与他者对话的过程本身。”这种认知突破,使作品超越个体困境,上升为对全球化时代人类身份本质的哲学叩问。

在多和田叶子笔下,雪从自然意象升华为存在主义的哲学符号。雪的无常对应着语言与身份的不确定性——雪崩时的混沌恰似文化冲突的瞬间,而融雪的轨迹则隐喻着自我重塑的路径。当角色在雪洞避寒时,封闭空间内的低语与回响,构成了私密的语言实验室。