□萧平

纵观陆俨少先生近七十年的艺术历程可以细分为六个阶段。

第一阶段,约自1927年(18岁)至1935年(26岁)。陆俨少幼即爱画,十三岁始临《芥子园画谱》,十八岁入无锡美专,十九岁拜冯超然为师,同时学于王同愈,此时应算是已入国画山水之门。自“四王”入手,以临仿为主,画法类乎其师(较似冯超然,亦时为王同愈代笔作山水,可见与王先生亦有所似也),风格清秀规矩,近于“虞山派”一路。

第二阶段,约自1937年(28岁)至40年代末(40岁前后)。俨少先生经1934年黄山、天目山、长城、太行山之游,1935年又得饱览历代书画名迹,见闻广阔了许多,心里也踏实了,所以极思变化。1938年他在重庆开了首次个展,作品即已不同于前了:开始打破“四王”的规范,虽然仍以仿前贤画风为主,但仿中有变,有所取舍,有所强调。1942年,是陆氏求变的典型时期,产生了强烈的不同寻常的艺术面貌。其特征是:(1)取法宋人,作高远大章法。(2)长线大点,多从巨然、郭熙化来。(3)喜用王蒙之繁密、陈洪绶之奇异入画。(4)书法亦突变,横粗直细,朴拙奇特。颇类金农之“漆书”,又略带草隶意味。所有这些,都源于陆氏刚直而不欲与人同的禀赋。陆氏这种画风的形成,除却传统的因素外,就是1938年2月入川,奇茂的巴山蜀水,给予他的影响。他的那种类乎“漆书”的字体,大约沿用了四五年;而这类画风却继续到40年代末。

第三阶段,约从40年代末(40岁前后)至60年代初(54岁前后)。他把宋人的丘壑和技法,融化于元人的笔意之中,形成一种内涵丰厚、灵动变化、缜密娟秀、风神毕露的艺术风貌。

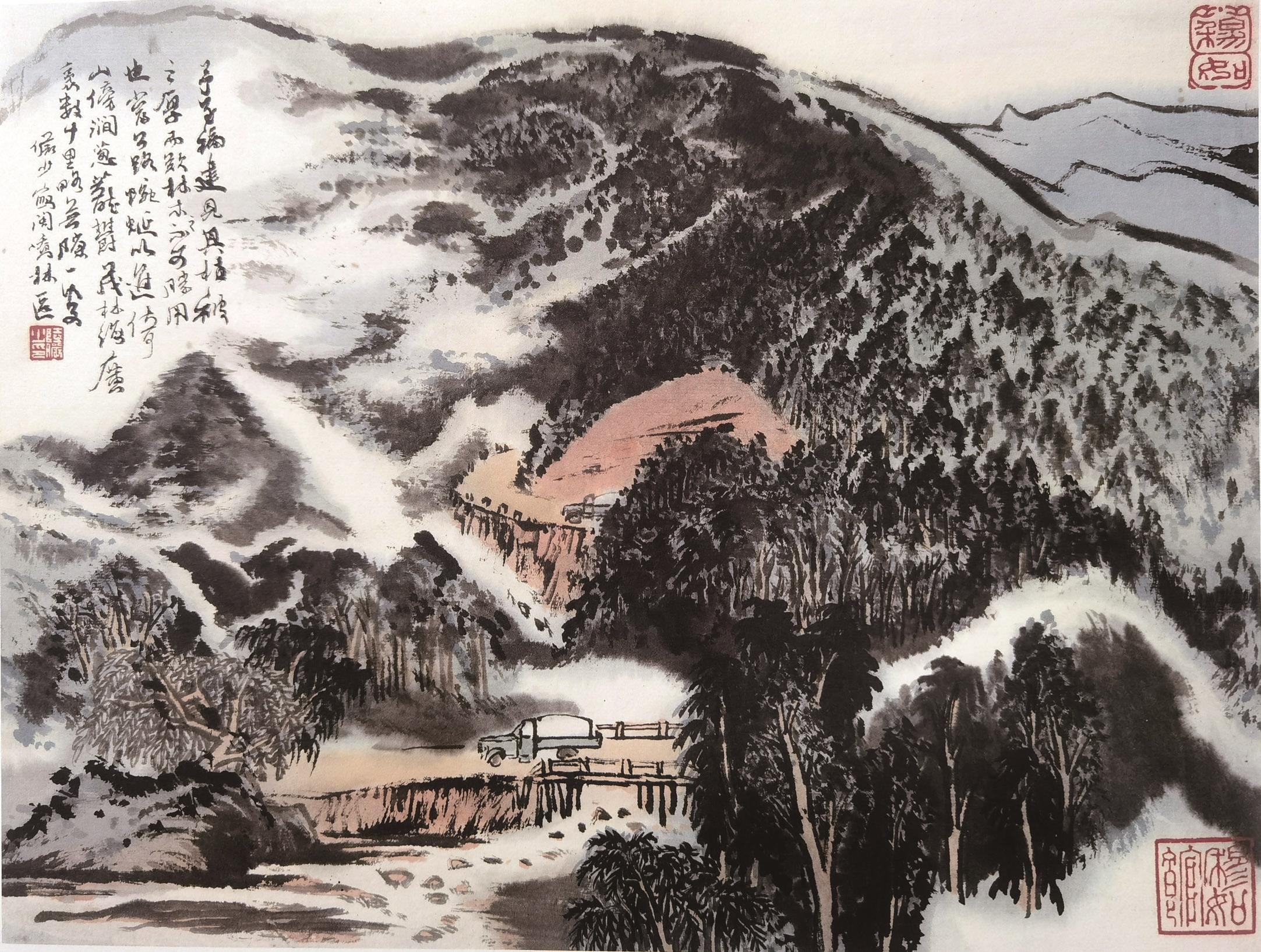

第四阶段,约自60年代初(54岁前后)至70年代中(67岁前后)。其中,1967年至1970年近四年间,几未动笔。画家早在50年代中即开始表现新题材,到60年代初,便力求变革新法,他的这种努力表现在以下诸方面:(1)描写古人诗意的作品,在第三阶段的基础上放纵开来。(2)开始对实景写生。(3)在反映新内容的作品中,打破旧程式,尝试新方法。他的大略做法是,破开原有的传统艺术程式,如章法、皴法、树石法等,参照自然景象,着重于整体气象的表达。(4)在自然生活中寻求新的感受,创造相应的表现手法。如一九六四年秋,他在歙县看到风景的“轮廓光”,而始创“留白法”。